Pubblichiamo la seconda e ultima parte (qui la prima) dell’incontro con Valerio Guizzardi e Donato Tagliapietra – rispettivamente, negli anni Settanta, militanti autonomi di Rosso (a Bologna) e dei Collettivi politici veneti per il potere operaio (a Vicenza) – avvenuto a Modena il 13 maggio 2023. La discussione, davvero ricca, ha avuto il pregio di evitare il rischio dell’aneddotica fine a se stessa, riuscendo così a sottolineare qualche punto di metodo su cui forse conviene ragionare. Eccoli di seguito.

Radicamento

I militanti autonomi degli anni Settanta sono stati chiari nel restituire l’idea di radicamento nella composizione sociale. Un radicamento tale che porterebbe ad annullare (parzialmente ma in una misura importante) il confine tra militanti e soggetti sociali. È come se dicessero: “Ho potuto organizzare il rifiuto del lavoro diffuso nella composizione sociale perché io stesso ero espressione di quella composizione e di quel rifiuto”. Posto che oggi non si esprimono forme diffuse e forti di rifiuto del lavoro, ancorché latenti (si veda il fenomeno “grandi dimissioni”), perché si stenta a cogliere, se c’è, quantomeno una qualche istanza della composizione a cui noi stessi apparteniamo? Cosa stiamo sbagliando? Forse che quel confine tra militanti e composizione è eccessivamente marcato? Nonostante la conoscenza teorica delle trasformazioni dei processi produttivi, nonostante gli sforzi per pensare le trasformazioni della soggettività, si fatica a trovare anche solo una piccola soluzione. Oppure la composizione è talmente frammentata, scomposta in microbolle autoreferenziali, da rendere impossibile un qualsiasi radicamento profondo?

Felicità

Questo radicamento, ci dicono Valerio e Donato, poggiava non solo su un diffuso rifiuto del lavoro salariato, ma pure su un’idea di felicità. Forse una questione da non sottovalutare. Quale può essere per noi oggi un’idea di felicità concreta, comprensibile a livello di massa, attorno a cui costruire delle forme organizzative? Questa istanza di felicità è molto diversa dalle istanze del bisogno (un esempio su tutti, la casa): anche all’epoca c’erano forme di soddisfacimento illegale dei bisogni, ma erano strumentali a quell’istanza di felicità e di rifiuto. Oggi il rapporto pare invertito.

Organizzazione

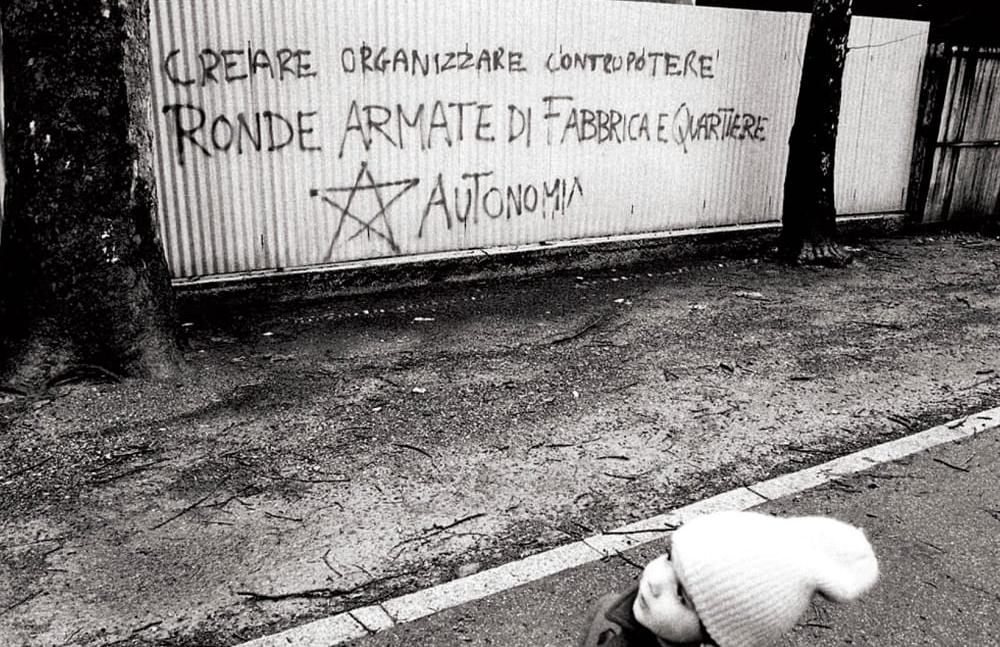

Obiettivo e prassi militante degli autonomi non è stata la ricerca di “oppressi”, ma di una soggettività capace di dare ricomposizione e progetto. Il tipo di militanza e il modello di organizzazione presero la forma di quel soggetto: quindi non ideologiche, non identitarie. L’operaio sociale, “concetto di lotta”, lo dovevi ricomporre territorialmente, la sua forza si riproduceva nel territorio e si riversava nella fabbrica (dalla ronda degli operai-massa nei reparti della fabbrica fordista alla ronda territoriale dell’operaio sociale nella fabbrica diffusa: ogni fabbrica un “reparto” della fabbrica sociale). I modelli organizzativi sono fatti per cambiare – ci dicono gli autonomi degli anni Settanta – vanno articolati su ciò che è efficace, si strutturano per catturare tutta la potenzialità del conflitto e tutta l’intelligenza collettiva espressa dalla composizione-territorio, per metterle in moto. Politica e forza – o ancora meglio, progetto politico e uso della forza – vanno articolate insieme. La politica senza la forza diventa riformismo, la forza senza politica, ribellismo adolescenziale.

Ambivalenza

Un passaggio importante della discussione ha toccato l’ambivalenza di quella soggettività militante. Gli autonomi, osservano Valerio e Donato, erano per lo più giovani scolarizzati, istruiti, la maggior parte proveniente dagli Istituti Tecnici, formati come periti industriali, da mettere al lavoro come quadri intermedi del comando in fabbrica. In quel frangente di tempo, tale soggettività rifiuta il proprio destino assegnato: quei giovani non vogliono di certo essere operai come i propri genitori, ma neanche “i padroni”, coloro che li sfruttano. Rifiutano il loro destino di tecnici del processo produttivo, quadri di comando sulla forza-lavoro per il padrone, e questo rifiuto conduce la soggettività a essere un quadro politico contro il padrone, per il comando della classe operaia. Né operai né padroni: la “terza via” gli autonomi la trovano nel voler fare la rivoluzione comunista.

Amicizia politica

In sala, durante la discussione, ha risuonato molto la questione dell’amicizia e della fratellanza degli autonomi. “Siamo amici prima di diventare militanti”: amici del paese, del quartiere, della scuola. E si rimane amici anche da militanti, anzi la militanza rafforza questa amicizia fino a farla diventare fratellanza. La lealtà, l’affetto, il “pararsi il culo” a vicenda, lo stare insieme sono parte della vita militante. Il senso da dare alla parola “compagno” si arricchisce e approfondisce. Per questo, dicono Valerio e Donato, fenomeni come il pentitismo e gli infami non hanno lacerato le loro organizzazioni come successo invece per altre esperienze politiche. “Come si fa a tradire un proprio fratello?”, si chiedono. “I nostri compagni”: chi ci sta spalla a spalla, affrontando insieme pericoli e gioia, disciplina e conquiste del progetto politico. Facciamo fatica a pensare una militanza fredda, dove ci si incontra solo per la riunione, l’assemblea, l’azione, l’iniziativa, e poi ognuno per la sua strada, come a marcare un cartellino – un’esperienza poverissima. Questo tipo di rapporto militante ha diversi vantaggi, ma anche molti limiti pratici. Come tenere insieme l’essere amici, fratelli e sorelle, con le necessità del funzionamento, dell’organizzazione, del progetto politico?

Sui limiti dell’esperienza dell’Autonomia

Infine occorrerebbe approfondire i limiti di quell’esperienza. A sottolineare come quel confine tra militanti e composizione sociale fosse sfumato, la parabola dell’Autonomia rispecchia le trasformazioni complessive a cui non si è riusciti a dare una risposta organizzativa. Quell’idea di felicità che alimentava le lotte è stata disastrosamente fagocitata dal mercato, l’ambivalenza del rifiuto del proprio destino (“né operai né padroni”) ha trovato esito, negli anni Ottanta, nella diffusione di forme di lavoro autonomo (con tutto il loro portato di autosfruttamento), e la politica si è individualizzata – cercando al massimo di essere dei buoni “padroncini”, di resistere individualmente alla soggettivazione che inevitabilmente quella forma di vita e di lavoro comportano. È da ragionare il nodo irrisolto sul non essere riusciti a chiudere il passaggio organizzativo sul “nazionale” prima dell'”appuntamento con la storia”, in questo caso indicato come il rapimento Moro. Radicamento, ricchezza e forza a livello territoriale dell’Autonomia non hanno retto allo scarto di fase politica e di termini dello scontro complessivi, di fatto dando come alternative ai compagni: chi voleva combattere, con o come le BR; chi non riesce a starci dentro, riflusso nel privato e nell’edonismo, o eroina e autodistruzione. Sta qui forse il buco nero degli anni Ottanta.

Buona lettura.

Domanda

All’inizio avete dato questa definizione di militanza come «una corsa velocissima di una generazione verso la felicità» vissuta come una costruzione quotidiana, «lontana dalla costrizione a cui pensavano di sottometterci». Mi chiedo quindi: quanto era articolata la consapevolezza di cosa fosse quella costrizione? E come nasce la sensazione di essere destinati a un ruolo sociale prescritto proprio nel momento in cui finalmente ti sembra di poterti riappropriare della vita? Considerando questi aspetti della vita militante, l’uscita dalla famiglia (una famiglia che, non solo nel Veneto ma anche in Emilia ha un certo peso), ha in qualche modo inciso sulla messa in comune del rischio, sia politico che biografico?

Durante il vostro discorso, infatti, mi è tornato in mente una cosa che disse un compagno alcuni anni a un militante della vostra generazione: «Voi avete ucciso il padre» – l’Autonomia come i “figli di nessuno” – «ma a noi cosa serve uccidere il padre se il padre è depresso?» Il punto diventa capire che peso ha avuto lo scarto generazionale degli anni Ottanta: dopotutto, tanti di noi sono cresciuti solo come figli della crisi. Cambia dal territorio e nel tempo, ma l’università comunque riproduce forza lavoro e nel farlo tende a produrre una soggettività pronta ad accettare quello che c’è fuori; di modo che, alla fin della fiera, l’effetto smobilitante del “cavarsela da soli” rimane. E tuttavia mi pare che ci sia una differenza importante tra la composizione giovanile di oggi e la vostra: oggi mi sembra che, per molti giovani, ci sia l’impressione che comunque un’alternativa in qualche modo ce l’avrai. Così che non inizi da prima a mettere in discussione dove andrai, proprio perché pensi che comunque la svolti e te la risolvi.

La seconda differenza su cui bisognerebbe interrogarsi riguarda i territori in questione. C’è ancora un’etica del lavoro imposta su di essi, o c’è un’etica dell’io? Infatti, grazie alla vostra profonda conoscenza dei territori, eravate riusciti a problematizzare delle dinamiche che esploderanno successivamente con i distretti, in primo luogo la messa a valore dei saperi taciti; tuttavia, la rivoluzione digitale che è avvenuta in mezzo a voi e noi, ha portato a un cambiamento sia nella qualità del lavoro, sia nella soggettività. Motivo per cui noi siamo cresciuti da una parte con l’autoimprenditoria dei social, e dall’altra con la sfiga, la sconfitta di questa sinistra, che ha perso qualunque spinta verso il riscatto.

Tengo a sottolineare che questo punto si connette direttamente a quanto dicevo prima sulla condivisione del rischio. Avete infatti parlato di militanza complessiva (direi anche esistenziale), cioè un rigetto della scissione tra “adesso entro a lavoro”, “adesso sono all’università” e “adesso vado a fare militanza”. Se le cose stanno così, quanto pensate che sia stato rilevante e abbia ricoperto un peso il fatto che vi siate incontrati prima di entrare nella dimensione lavorativa, che nel 2023 è sempre più individualizzante e competitiva? Quanto pensate abbia influito sull’originalità della scommessa autonoma il vostro essere amici prima – amici contro, per dirla con la bella definizione di Tronti – e compagni poi? Mi pare di capire che si creasse un legame di fiducia nel quale il dubbio viene risolto insieme; nel quale ogni bivio che si presenta individualmente lo risolvi collettivamente; e allo stesso tempo l’individuo esiste, non essendo appunto una dimensione di bassa, dove siete “omologati” e scemi (che magari è quello che abbiamo conosciuto noi nelle organizzazioni politiche, con quell’identitarismo in cui viene a mancare un’interpretazione e un ragionamento personale per salvare l’etichetta).

Valerio

Per quanto riguarda quest’ultima domanda, direi ti sei risposta da sola! Io non avrei niente da aggiungere, tantomeno da insegnare. L’hai analizzata perfettamente. Ma ora, oltre alle analisi, servono soluzioni organizzative, che nessuno di noi ha, che concorrano nella direzione – e scopro l’acqua calda – del conflitto e della rottura rivoluzionaria. In parole povere: all’interno di un progetto di questo genere, come possiamo riprodurre i nostri comportamenti sovversivi? Le invenzioni da fare sono quelle ormai. La nostra generazione fece quello che abbiamo raccontato; oggi la situazione è diversa, ma hai capito perfettamente qual è la strada, e non è mica poco.

Domanda

Mi interessa chiedere a Donato un approfondimento sulla cifra organizzativa dell’Autonomia veneta. Abbiamo parlato dei Gruppi sociali e del rapporto diretto con il territorio, ma vorrei sapere più nel dettaglio come fosse strutturato. Mentre da Guizzo mi sarebbe piaciuto sentire qualcosa di più sul rapporto dell’Autonomia con il Pci. Sono tutte domande che partono dai problemi che abbiamo noi oggi, ovvero la sfida dell’organizzazione e la questione del nemico, di chi comanda, dove però questo veniva visto come “il partito della classe operaia”, “del popolo”, “della Resistenza”. In chiusura, farei una domanda a entrambi: nel vostro percorso militante avete avuto ispirazione o richiami ad altre esperienze estere? E infine, quali sono stati i limiti dell’Autonomia, che ne hanno fatto, come qualcuno sostiene, «una magnifica rivoluzione fallita»?

Domanda

Voi avete parlato delle vostre esperienze, ma volevo chiedervi qualche consiglio per la mia situazione. Vado ancora alle superiori, ho diciassette anni, ma vedo una generazione rassegnata. Magari qualcuno tra noi capisce che la scuola è lo specchio del lavoro, ma comunque si ripete che attivarsi è inutile e che “tanto non serve a niente”. A volte mi pare di vedere un mucchio di marionette. Vi chiedevo quindi qualche consiglio su come smuovere i nostri coetanei, che a volte sembrano non voler vedere il loro effettivo valore, il loro effettivo potenziale.

Donato

Be’, tu sei già la negazione di questa rassegnazione! Il fatto che tu sia qui a dircelo dimostra e testimonia che quel tipo di controllo non funziona. Dopodiché, consigli da noi non fartene dare, non ti conviene! [Risate in sala] Però ripeto, sei tu la contraddizione, sei tu a manifestarla anche “contro” i tuoi compagni di classe. E non pensare che sia così solo per il fatto che adesso sei alle superiori; sarà così fintanto che campi, perché appunto si tratta di rompere un destino già scritto. La scommessa è sempre questa, ora come ieri. Noi mica sapevamo cosa sarebbe successo, ma era chiaro che l’alternativa è la disciplina lavorista. Detto questo, parti da te in quanto incarnazione della contraddizione, cioè come coagulo di tensioni che si estendono anche su altre persone. Perché vedi, nonostante le sirene identitarie dell’attivismo, può anche essere fuorviante in negativo il fatto di sentirsi mosche bianche (o rosse), perché non è così. Sia perché ci sono forze e tensioni in te che riguardano anche “gli altri”; sia perché ci sono accelerazioni nella storia che non ti spieghi razionalmente. Magari tra sei mesi in classe da te il clima è cambiato completamente; ma per verificare che è cambiato, tu devi conservare quel tipo di soggettività che dimostri adesso, non so se mi spiego.

Domanda

Vorrei fare due puntualizzazioni e una domanda. Intanto, anche per dialogare con quello che diceva prima la compagna delle scuole, i periodi storici in cui non succede un cazzo sono molto più lunghi di quelli in cui succedono delle cose. Questo conviene sempre tenerlo a mente. Certo, i racconti di Valerio e di Donato ci fanno accapponare la pelle, ma non dobbiamo mai dimenticarci che prima degli anni Sessanta e Settanta ci sono stati gli anni Cinquanta [Valerio incalza: «E anche tutta la prima metà degli anni Sessanta è stata un disastro»], dove diciamo, l’opinione media dei militanti era “la classe operaia è completamente integrata”, “qua non succederà mai niente”, “coesione nazionalpopolare”, “è impossibile pensare alla rivoluzione in Occidente” e così via. Probabilmente il nostro periodo è più simile a questo che a ciò che ci hanno raccontato Guizzo e Donato. Eppure oggi vediamo sempre nuovi militanti, e le circostanze storiche in cui sono possibili le lotte di massa, gli strappi, le rotture possono sempre riproporsi. Quindi, secondo me quello che bisognerebbe trattenere dal loro racconto sono delle questioni di metodo, cioè l’approccio con cui un militante deve osservare il mondo.

La prima cosa è, come diceva Valerio, nasare, fiutare dove siano possibili i conflitti. Il militante interviene in quel punto, organizzandoli e intensificandoli. La seconda cosa da fare è porre di nuovo una domanda per me fondamentale, che rimane irrisolta: chi sono i soggetti di questo conflitto? Non lo sappiamo ancora. Loro ci hanno consegnato le figure dell’operaio massa, prima ancora dell’operaio professionale e poi dell’operaio sociale; poi, tra gli anni Novanta e Duemila si è scommesso sui lavoratori cognitivi e i precari, ma questi ultimi esperimenti non hanno portato a nulla (se non piccole fiammate, ed è già un parolone). Resta comunque una domanda intorno a cui dobbiamo ragionare. Se ci avete fatto caso, Donato e Guizzo ci hanno parlato a lungo di come fosse organizzata la produzione e a partire da questo si sforzavano di individuare lì dentro i possibili soggetti, soprattutto perché loro stessi erano parte, carne viva, di quella produzione. Credo che dei passi avanti, rispetto alla comprensione delle trasformazioni del lavoro, li dobbiamo ancora fare, e quindi si debba porre all’ordine del giorno l’approfondimento della ricerca in quella direzione. L’altra puntualizzazione di metodo, secondo me molto preziosa (che dal racconto di Donato non emergeva direttamente, ma dal libro sì), è la capacità mimetica delle organizzazioni rivoluzionarie. I gruppi organizzativi li avevate dentro le parrocchie…

Donato

Non è propriamente così, ma è comunque quello il punto. Il nocciolo della questione è un apparente paradosso: il massimo di “radicalità notturna” avveniva dentro il massimo di esposizione pubblica. Sembra una contraddizione, e invece è un elemento fondamentale. Per alcuni anni, in uno dei territori più ricchi d’Italia, abbiamo imbastito un terreno di piena offensiva rivoluzionaria – per un periodo di tempo che va dal convegno di Bologna del settembre 1977 (ovviamente ci sono degli antecedenti, ma prendiamolo per riassumere) fino all’aprile del 1979 –, un’avanzata affrontata senza ricorrere a nessun tipo di mediazione ma piuttosto, come diceva Valerio, impegnandoci nella ricerca quotidiana del conflitto. Dentro questa offensiva trova cittadinanza anche l’uso della forza; ed è in questa spintadialettica che si rende quasi impossibile l’intervento repressivo.

Sembra strano, ma è andata così. Detto altrimenti: nessuno sapeva cosa avesse personalmente fatto Tizio e Caio, ma tutti sapevano che eravamo noi! Ma allora, perché arriviamo a Calogero? Certo, con il 7 aprile, ci sono state forzature giuridiche impressionanti, un’evidente modificazione dello Stato di diritto, e vere infamie procedurali; ma comunque, quali sono le ragioni intrinseche per cui la repressione in precedenza non ha funzionato? Perché dentro questa dialettica c’era sì la soggettività armata, ma c’era una composizione di classe sociale e politica che andava enormemente oltre. Quando noi praticavamo le ronde, parliamo di settanta-cento compagni che alle 4 del mattino andavano in fabbrica; ma dentro a questi cento, solo una parte era dei Collettivi, tutti gli altri erano soggettività che ti conquistavi nelle assemblee di fabbrica e nelle assemblee di territorio. Non erano strettamente militanti d’organizzazione, e neanche ci interessava che lo diventassero! Non siamo mai partiti dall’idea che l’obiettivo fosse bruciare una macchina in più, ma che questa dinamica di crescita interna alla composizione governasse tutti i passaggi del movimento. In quel momento funzionava, e la polizia è riuscita a intervenire nel vicentino solo dopo la tragedia di Thiene che costa la vita ad Antonietta, Angelo e Alberto. Solo dopo l’11 aprile la repressione si scatena come rappresaglia nel territorio con il ruolo principale svolto da Dalla Chiesa e la sua struttura armata che tra arresti, perquisizioni, intimidazioni eccetera, rimane nell’alto vicentino per più di un mese.

Quello che, a quarant’anni di distanza, mi sento di dire è che la nostra è stata un’esperienza irrisolta. Non è arrivata cioè a compimento, è stata troppo veloce e chiusa troppo brutalmente. Tuttavia avevamo indicato quali processi storici si stavano sviluppando – e infatti, detto tra parentesi, tutto quello che avverrà con la Lega Nord e il celebrato Nord-Est parte da qui. Il Pci non li aveva neanche mai ipotizzati, non ha mai capito cosa stesse succedendo. C’è una simultaneità che ha dell’incredibile: il primo convegno della Lega (allora si chiamava ancora Liga Veneta) a Recoaro Terme nel vicentino è del dicembre 1979, mentre il secondo convegno si svolge a Padova nell’ottanta. Quindi dopo il 7 aprile il primo e dopo la direttissima il secondo.

Con il senno di poi si disegna con chiarezza uno scadenzario tra i processi repressivi e lo sviluppo del radicamento leghista. Ma perché? Perché entrambi avevamo colto il passaggio dalla fabbrica alla flessibilità – dove noi pensavamo di risolverla dal punto di vista di classe, e la Lega dal punto di vista individuale.

Qual è stato il limite intrinseco allora? Sicuramente ci sono state falle a livello progettuale su alcuni aspetti dell’uso della forza, ma, se andiamo a guardare a dinamiche più generali, vediamo che, per esempio, Radio Sherwood non ha mai chiuso un giorno. È vero, abbiamo fatto la galera –molto carcere preventivo – ma la si mette sempre in conto. Sarebbe più interessante ragionare sul fatto che, quando io e i miei siamo usciti dal carcere, c’era il Coordinamento antinucleare antimperialista già forte, e quella battaglia contro il nucleare e il Piano energetico nazionale, voluto sia dalla Dc che dal Pci, l’abbiamo vinta. Poi sì, era un altro mondo: ricordo bene che quando mi ritrovavo davanti i punk anarchici torinesi del collettivo Avaria non avevo idea di dove sbucassero fuori, e solo dopo capimmo che anche loro erano il risultato della crisi nella metropoli torinese. Non era più interpretabile con le chiavi di lettura nostre, perché figurati se dalla provincia veneta puoi capire cosa succede ristrutturando una fabbrica come la Fiat; ma nel suo nocciolo, l’autonomia era ancora un progetto in piedi, una scommessa aperta. Infine, tenete sempre presente una cosa: nei primi anni Ottanta, nelle galere dell’“area combattenti”, sono successi dei deliri inenarrabili! Per cui lo ripeto: l’Autonomia non è un gruppo, è un metodo di attraversamento della contraddizione.

Per quanto riguarda i modelli organizzativi, partiamo dal dire che tutti i modelli sono fatti per cambiare. Quello che funzionava, facevamo, e se serviva, veniva fatto. Ciò detto, è chiaro che la fase iniziale vicentina è diversissima da Padova o da Venezia Mestre, e già Venezia e Mestre differiscono tra loro: una arriva nel 1978, l’altra parte fin da subito nel 1976, per dire. Venezia è sicuramente quella che si mette in moto più tardi di tutti, non so perché; certo è che Mestre, con la storia dell’Assemblea autonoma e poi il ciclo del Petrolchimico, viveva una qualità di discussione diversa da Venezia (dove, tra l’altro, l’università non è che abbia prodotto chissà cosa).

In ogni caso, quello che si mette in moto è il protagonismo di questa composizione giovanile che, come dicevo prima, si sottrae alla condizione a cui era destinata. Riallacciandomi a quello che evidenziava la compagna prima, mi limito a dire che noi eravamo scolarizzati e dovevamo entrare nel ciclo produttivo, non alla catena, in una posizione intermedia di comando. All’epoca tiravano gli istituti tecnici, perché alla congiuntura serviva quello, e trovare gli operai non era certo un problema: quella formazione ne produceva una montagna di giovani che non studiavano, che abbandonavano, che venivano espulsi dal ciclo scolastico! Piuttosto, avevano bisogno di quadri intermedi. E così noi saremmo dovuti diventare i nuovi guardiani della produzione. Questo era il compito previsto per la nostra generazione settantasettina, e a questo ci siamo sottratti, dicendo chiaramente che “piuttosto che fare i capi o gli operai, vi combattiamo!” (banalizzo eh, ma neanche troppo).

Per quel che mi riguarda, l’accelerazione è successiva al convegno di Bologna. Allora io facevo già militanza, i Collettivi politici veneti erano attivi ormai da un anno e mezzo, seppur in una forma ancora molto contraddittoria nel vicentino; a Bologna però ci rendiamo conto che non ci siamo solo noi militanti, ma c’è una forte presenza di territorio. Per cui la prima cosa che facciamo appena torniamo a casa è redigere un documento e costruire un’assemblea di zona. Pur limitandoci a discorsi ancora approssimativi, era già evidente a tutti che la contraddizione fondamentale era la costrizione al lavoro. Ciò indirizzò la fase iniziale e, con una velocità sorprendente, nel giro di pochi mesi si innestò un piano inclinato che ha permesso, appunto, per due anni una totale offensiva politica.

I processi organizzativi sono stati inquadrati in questo contesto: ovvero, non erano progettati per il funzionamento interno, ma soprattutto per catturare tutta la disponibilità che un territorio esprime al conflitto. Per cui, con l’assemblea territoriale (che diventerà poi il Gruppo sociale) noi stabiliamo questa chiave di lettura: vogliamo ricomporre il più possibile, non ci interessa l’omogeneità analitica, quello che conta è conquistarci un ruolo di traino e direzione politicalì dentro, nella disponibilità del territorio alla rottura. Comprovata la sua efficacia, teniamo fermo il Gruppo sociale come struttura portante (che, per esempio a Thiene arriva nei momenti alti a ottanta-cento persone, in una città di 20 mila abitanti), e la prima cosa che abbiamo voluto impedire è che diventasse una struttura identitaria. In parole povere, non volevamo che diventasse l’ennesima struttura chiusa. Dunque chi militava nel Gruppo sociale immediatamente doveva intervenire: in fabbrica se era lavoratore, nel comitato d’agitazione se era a scuola, nei comitati sulla casa se abitava nei quartieri… ogni singolo compagno militante aveva un ambito di intervento. Ne consegue che il Gruppo sociale era la sommatoria di questa divisione dei contesti di attivazione, e la discussione che si apriva nel Gruppo sociale puntava a estrarre tutta la ricchezza determinata dal radicamento, riassunta dalle proposte fatte dai comitati (senza parlare poi della discussione degli strumenti d’intervento come la radio, i giornali e quant’altro).

Il Collettivo politico, invece, era composto dai compagni che, a nostro giudizio, erano più capaci di giungere a una sintesi unitaria di questi processi e governarli. Facendo l’esempio del contesto in cui ho militato io, il Collettivo politico di Thiene è arrivato, al suo apice, a diciotto compagni d’organizzazione, che erano poi gli stessi a fare le azioni armate.Dentro al collettivo si era poi ulteriormente strutturati, distinguendo un “Attivo” e un “Nucleo”. Le armi da fuoco non le abbiamo mai fatte usare all’Attivo. E questo per una scelta strategica: volevamo che ci fosse un percorso di crescita non forzato, non eravamo in competizione con nessuno e non avevamo bisogno di dimostrare niente; al contrario, il modello organizzativo messo in moto doveva garantire un’assunzione di responsabilità su di sé da parte del militante. Ci tengo a sottolineare bene che questo elemento, per noi cruciale, della responsabilità individuale era calibrato, ancora una volta, dal contatto pregresso con il territorio. Insomma, proprio perché ci si frequenta da una vita si riusciva a sapere subito se tale dei tali è sì tuo amico, ma ha una costruzione mentale di un tipo o di un’altra, non so se ci siamo intesi… e adottando questo punto di vista non abbiamo mai sbagliato una volta. A dirigere poi i vari Collettivi politici territoriali c’era la Commissione politica provinciale mentre su base regionale funzionava l’Esecutivo.

Sul piano della battaglia politica interna al movimento rivoluzionario a Padova si è data una struttura – il Fronte comunista combattente, che eseguì anche alcuni ferimenti intenzionali – con un duplice intento. Da un lato, sosteneva le cosiddette campagne d’organizzazione (diventate poi note come “notti dei fuochi”), ma doveva anche essere presente nelle battaglie politiche sul piano nazionale. Quest’ultimo è un tema su cui non si è parlato oggi, ma vale la pena dire che non essere riusciti a chiudere il passaggio al nazionale è stato il vero limite dell’Autonomia. Un limite invalicabile, definitivo, che ha reso possibili anche le crisi successive. Considerate che questo tentativo parte ben prima del sequestro di Moro, è già dentro il convegno di Bologna, ne discutevano Rosso e i Volsci. Questo salto di livello non avverrà, per motivi che forse meriterebbero di essere indagati maggiormente. Ora, io non so dire se le cose sarebbero andate diversamente, o se questo si inseriva positivamente nell’emorragia dall’area autonoma verso i combattenti di cui parlava prima anche Valerio; però non escludo che se ci fossimo dotati di una strutturazione più definita anche nazionalmente, forse avremmo tenuto di più. In Veneto (così come nelle zone in cui c’era un’articolazione che funzionava) non si è mai posto questo problema; le Br sono arrivate nel 1980 poggiandosi sui nostri arresti, cose volgarissime con i primi morti a Mestre con noi in pieno processo… robe che anche da un punto di vista etico dici “ma vaffanculo”.

Passando invece a parlare della ronda, partiamo dal dire che storicamente è l’icona dell’Autonomia. È la manifestazione e l’esercizio più alto di contropotere, perché contiene tutto quello di cui abbiamo parlato: il radicamento territoriale, la capacità organizzativa, la conquista di intelligenze nuove, la battaglia politica con il sindacato, la rivolta contro il sistema dei partiti e infine contro il piano produttivo. La cosa realmente potente è stato riuscire a individuare nello straordinario non solo l’allungamento della giornata lavorativa (di per sé è banale), ma anche la contraddizione con cui scardinarla. Avevamo capito perfettamente che attraverso l’uso politico dello straordinario i padroni riprendevano il controllo sulla produzione e sul conflitto in fabbrica, noi invece pensavamo che rompendo sulla giornata lavorativa avremmo costruito contropotere. Guardate che quello che sarà uno dei luoghi più ricchi del pianeta, non c’era una fabbrica che facesse lo straordinario, o il sabato! Naturalmente, accanto a noi c’era anche quello che faceva la controparte: pensate alle politiche dei sindacati o alla stagione dei contratti del 1979. Proprio perciò nelle fabbriche scatta una lotta durissima, ed è in questa dinamica che la ronda testimonia tutta la sua centralità. Per porla in altri termini, ritorno al punto sul 7 aprile che avevamo introdotto poco fa perché è indicativo di questa dialettica: quando il Pci e il sindacato non sono più in grado di governare l’insubordinazione perché vinciamo su tutto, si apre il 7 aprile.

Valerio

Sui limiti e sulla diagnosi del fallimento, la penso esattamente come Donato. Passo quindi agli altri temi emersi dalle domande e dagli interventi. Per quel che concerne il nazionale, l’analisi dell’Autonomia sulla natura e la funzione del Pci è sempre stata esplicita: per noi era il nemico principale sin dai tempi di Potere Operaio. Il nostro problema era la socialdemocrazia: non era il liberismo, la Democrazia Cristiana o quei quattro mentecatti, cazzo ne so, dei repubblicani e dei socialisti. Il nostro problema era il Pci, perché, ripetendo un vecchio e trito slogan di allora, era “lo Stato nella classe operaia”, punto. Nel ’77 lo avevamo scritto a pennellone ovunque, su ogni muro che ci capitava sotto mano, e potete ritrovare tutta la pubblicistica.

Con questo slogan non intendevamo fare delle dichiarazioni ideologiche di purismo, ma dichiarare molto più semplicemente che con il compromesso storico il Pci stava tendando di entrare, con tutte le proprie forze, al governo del Paese. Dopodiché, a livello nazionale sappiamo come è andata; guardando invece al locale, be’, Bologna era la loro vetrina, e noi l’abbiamo infranta. Non ce l’hanno mai perdonato e ancora oggi per loro è una vendetta infinita. Neanche dopo la Bolognina e i Pds se la sono mai scordata. Soprattutto i vecchi del partito, che si sono fatti tutto ‘sto giro fino al Pd, ancora oggi stanno lì a romperci i coglioni. E a noi piace molto, devo dire. Ma il rapporto di frizione, se possiamo chiamarlo così, inizia molto prima dell’Autonomia, e addirittura a Bologna c’è già con quello che si chiamava allora il Movimento studentesco (di cui una parte evolve in Potere Operaio). Considerate che aprimmo la sede nel novembre 1969, e già allora avevamo il Partito comunista che intravedeva alla sua sinistra l’antagonismo che gli sfuggiva di mano. C’era già stato il Sessantotto e cose come il rifiuto della famiglia e quant’altro (che a noi interessavano poco) gli pungevano nel fianco; ma con la nascita dei gruppi organizzati a Bologna la contraddizione è immediata. Perché a Bologna il Pci è il potere. Governa tutto: l’economia, l’accademia, l’associazionismo, il sindacato, la salute…

Donato

C’è quasi più spazio con i democristiani che con il PCI!

Valerio

Assolutamente sì. Si capisce quindi come noi abbiamo avuto così tante difficoltà, ben più che altre città. Magari Bologna fosse stata come Roma o Milano! Per non parlare poi del fatto che anche “loro” avevano delle articolazioni politico-militari, è inutile che facciano i furbi e ce le andiamo a raccontare. Anche loro avevano strutture di persone che venivano dalla lotta partigiana e che non si erano fatte disarmare dagli americani. Come mi raccontava mio padre e i suoi amici, agli americani avevano rifilato la cianfrusaglia ormai logora e inutilizzabile, armi malmesse non più efficienti; la roba buona l’hanno sotterrata, tenuta lì ed è tornata fuori più di una volta. Per esempio quando ci sono stati i golpe: io ricordo bene una notte in via Barberia, alla sede del Pci, erano tutti partigiani ed erano tutti armati. L’hanno tirata fuori anche durante il Convegno e lo sapevamo (il paese è piccolo, la gente mormora). C’era quindi tra di noi un rapporto di guerra, senza nessuna mediazione. Tutto era affidato alla forza, alla furbizia e al reciproco minacciarsi. Diciamo che a Bologna, dopo “alcuni episodi” – in cui loro dimostrarono la forza, noi la potenzialità – si sono cagati addosso e con l’Unità e i vari fogli territoriali hanno preso ad insultarci con la solita propaganda: “i figli della borghesia”, “ragazzini che giocano a fare il guerrigliero”, “chi li paga”, “cui prodest”…

Donato

Per non dimenticare Catalanotti.

Valerio

Sì, ma quello viene dopo. Per chi non lo sapesse, Bruno Catalanotti è stato il nostro Calogero, che ha anticipato il suo metodo su scala più ridotta. Insomma, il problema del rapporto con il Pci era serio soprattutto perché ci costringeva a muoverci su più fronti, e ci sono parecchi aneddoti che potrebbero mostrarlo. Ad esempio, ai tempi di Potere Operaio noi avevamo un centro stampa (di cui tra l’altro facevo parte, sapete no, facevo l’Istituto d’arte e questi: “ah vuoi fare l’artista? bene, lavora”, e col cavolo che avevamo macchine tipografiche, tutto a manina, in serigrafia) e attaccavamo l’impossibile. Quando c’erano delle scadenze, la notte prima era dedicata all’attacchinaggio. Si attaccava di tutto. A un certo punto iniziamo a vedere che la mattina i manifesti non c’erano più. Per metterci un attimo nell’ottica delle dimensioni, fate conto che in una notte facevamo 1000-1200 manifesti. Ci informiamo in giro e scopriamo che dietro a ogni nostra macchina con cui si usciva ad attacchinare, ce n’era una loro che ci seguiva e passo passo ce li staccava [dal pubblico: “Poi i vigili urbani usati come braccio armato del Partito…”]. A Bologna sì, lo è sempre stato. E non solo: i dipendenti del gas, l’Amga, gli operai delle officine comunali…

Comunque, capiamo che tutta ‘sta gente andava in giro a staccarci i manifesti. E da lì iniziamo a mettere nella colla dei manifesti i vetri frantumati delle lampadine. È un vetro sottilissimo, che così si incollava. Quindi quando al pronto soccorso del Sant’Orsola hanno cominciato a presentarsi per alcune notti dei personaggi strani con le mani ricoperte di sangue, hanno pensato bene di lasciarceli attaccati – ma non si sono dati per vinti, e gli operai della nettezza urbana (tutti militanti del Partito) capirono come staccarli con le palette d’acciaio. E avanti così. La cosa poi si è risolta quando siamo andati a “parlare” con alcuni di loro che conoscevamo. Sapevamo chi erano i furboni e soprattutto chi erano i capi che organizzavano le macchine e questi, finché hanno potuto permetterselo, avevano il via libera. Venne però il momento in cui alcuni di loro, sotto la loro abitazione, hanno trovato persone che erano disposte a discutere con argomenti convincenti, argomenti che loro conoscevano bene perché li avevano usati prima contro di noi… Quando ti trovi dal lato sbagliato di una potenzialità sociale di quel livello, non è una bella cosa. E infatti hanno smesso.

Considerate che qui, proprio perché il Pci era veramente il potere, avevano la collaborazione delle istituzioni. Il servizio d’ordine del Pci (che appunto era composto dagli operai Amga e quelli che dicevo prima) ai tempi di Potere Operaio caricava insieme alla polizia, ci sono mille foto in giro. Il rapporto era quello. Si è lavorato politicamente finché si è potuto, finché la vetrina non si è infranta sul serio: c’è stato il morto (il compagno Francesco Lorusso), c’è stata la guerriglia urbana, ma già dal 1975 eravamo già attivi in senso politico-militare. Per esempio, anche noi facevamo le ronde. A differenza dai veneti, le nostre ronde erano organizzate per campagne. Che so, si battezzava la campagna sul lavoro nero. Ricaviamo tutte le informazioni necessarie dai nostri militanti e capiamo dove si faceva lavoro nero – per inciso, erano quasi sempre uffici e piccole ditte, in cui si sfruttavano soprattutto giovani e donne per lavori da impiegate eccetera. Quindi ci si presentava vestiti bene, facendo finta di essere dei clienti; si entrava negli uffici, ovviamente col ferro; si fermava tutti; si spaccava la qualunque, scritte a bomboletta sui muri; si spiegava ai lavoratori sfruttati perché eravamo lì e se c’era il padrone, ecco, che si pigliava anche il suo avere. Voilà. Senza uccidere nessuno.

Ecco, la ronda tipo per una campagna sul lavoro nero era questa. C’erano poi le campagne, ad esempio, sui vigili urbani. Appunto perché erano quelli che, collaborando con i carabinieri, partendo dalle sezioni del Pci sul territorio (che erano l’occhio del Partito sulla classe e sui quartieri) sapevano bene o male chi si muoveva e chi no, sospetti e non sospetti. Quindi si sceglieva una centrale, si entrava, si prendeva tutto il possibile e via. Ma attenzione, sempre rivendicato con la firma di chi le faceva e poi sempre spiegate in un progetto di lavoro sul territorio. Certo, c’era il Pci che pulsava, ma tenete presente che a Bologna non c’era solo l’Autonomia, era un casino. “Anni di piombo”? Per loro sicuramente, e qualcuno purtroppo lo abbiamo lasciato sull’asfalto anche noi; ma se prediamo anche solo il Settantasette e consideriamo quello che si è mosso e si è innovato anche fuori dalla politica – l’arte, la musica, i fumetti, la radio – vede un laboratorio straordinario. C’è stata una crescita e una creatività incredibili non solo nella politica, ma anche nella socialità e nella cultura. Sì, c’era il momento triste e cupo del combattimento, ma in un contesto generale a dire poco fantastico.

Donato

La felicità sta lì.

Valerio

Esatto! Perché oltre alla vita notturna, c’era la tua quotidianità di giorno, la tua esistenza liberata in città. Anche perché parliamoci chiaro, non lavoravamo mica tutte le notti, non siamo mai stati stakanovisti della militanza. Per noi era fondamentale selezionare bene gli interventi perché erano cose molto impegnative, che chiedevano non solo pianificazione, ma un’organicità con le possibili diramazioni. Le ronde, per esempio, erano fatte da organismi con una ragione d’esistere, che si firmavano e spiegavano la logica che le muoveva. Se si mirava ad opporsi a certe prese di posizione di Confindustria, pubblicamente ci esprimevamo nelle assemblee autonome, e accanto a questo saltava in aria una sede. Solo individuando le lotte “giuste” diventava possibile tenere insieme l’elaborazione concettuale, la ricomposizione della classe e il sabotaggio – senza fare morti, e possibilmente senza fare feriti.

Poi sono arrivati anche quelli andando verso il 1979, quando queste articolazioni politico-militari si sono costituite in organizzazione d’apparato, staccandosi (oggi possiamo dirlo) con una forzatura teorica e politica. Per esempio, limitandoci ai dibattiti interni a Rosso (mica si scriveva e basta, capiamoci) sulla differenza tra Brigate comuniste e Formazioni comuniste combattenti, dovrei oggi riconoscere lì un errore cruciale: quando da strumento, da servizio alla classe, ti fai tu stesso apparato e vai a combattere contro un altro apparato che è molto più potente di te, si compie un passaggio che oggi dovremmo riconsiderare profondamente, senza limitarci allo scandalo del sangue. Allora quella scelta la facemmo e l’abbiamo pagata; ma quello era il contesto e quelle ci sembravano le decisioni necessarie. Polemizzare con il senno di poi è una sciocchezza che non porta a nulla. Soltanto storicizzando, calandosi per quanto possibile in quei momenti di incertezza – cosa che sta facendo l’Archivio autonomia, andatelo a vedere, è una cosa meravigliosa – si riesce a valutare la prospettiva con cui ci si muoveva, le intuizioni indovinate e i passi falsi. Per quanto riguarda gli stimoli dall’estero…

Da noi, semmai, aleggiava una forte ammirazione per il fronte palestinese di Habash, l’Fplp. Per quanto riguarda le articolazioni militari di cui dicevo prima, ci sono stati scambi e contatti. C’erano persone a cui eravamo molto legati: per dire, io a San Giovanni in Monte per un periodo sono stato in cella con Abu Anzeh Saleh (quello dei “missili di Pifano”) che era praticamente l’ambasciatore di Habash in Italia, dal quale ho avuto ragguagli interessantissimi sulle loro lotte in Palestina. Oppure, parlando sempre e soltanto di risultanze processuali, una volta ci fu un campo di addestramento militare gestito dall’Eta con una parte dell’Autonomia, segnatamente le Formazioni comuniste combattenti (cioè noi e i milanesi). Uno di noi aveva contatti con i francesi e da lì, nel Paese basco francese, si svolse un campo, tra l’altro descritto in quei famosi quadernetti ritrovati nelle inchieste.

Per capirci, nel frangente specifico di quel campo, la collaborazione partì da uno scambio di favori: armi corte (non tante, ma roba buona) contro due kit, uno per fare documenti falsi e uno – invenzione degna della sapienza operaia – per fare targhe false. Invece, quello che ci interessava dei movimenti dell’America Latina, sarà banale, erano i loro ottimi manuali di guerriglia e controguerriglia. Loro infatti, non potendo disporre di materiali di fabbrica, dovevano improvvisarli con quello che avevano e in questi testi indicavano come costruire le trappole esplosive e quant’altro. Ci interessava quello, quindi Marighella, i Tupamaros…

Donato

Lì si vede tutta la differenza tra me e te. Io ero un californiano! [Risate] Cresciuto con i Jefferson e i Quicksilver…

Valerio

Ma questo è un fricchettone! [Risate]

Donato

Per cui seguivo le Black Panthers e i Weathermen…

Valerio

Mannaggia oh… Noi a fare i guerriglieri, e questi in California a surfare le onde!

Comunque, prima di chiudere, direi una cosa sul senso di sconfitta. Molti dicono “lì abbiamo perso”, non solo come autonomi, ma in generale il secolo si è concluso con una disfatta, soprattutto a livello psicologico. Però, come una volta disse Paolo Virno, è andata così, ma intanto per dieci anni gli abbiamo impedito di governare, ma soprattutto abbiamo dimostrato che “è possibile”. Non è successo, ma abbiamo dimostrato che è possibile, usando un metodo. Ma anche in senso più largo, io non ho mai pensato di essere uno sconfitto. Non c’è stata nessuna sconfitta. Si è conclusa una fase, punto; una fase di una guerra di classe è fatta di vari momenti, di strategie e di tattiche. Non è finito niente. È vero, ci sono stati gli anni Ottanta, dove non era stata raccolta la memoria storica e si è dovuto ricominciare daccapo; ma si è solo chiusa una fase, e se ne riapriranno delle altre! La lotta di classe continua, il conflitto continua. E noi siamo ancora qui, a discutere, a cercare, nella dialettica lavoro vivo-capitale, di individuare, nella composizione data, altre soggettività emergenti potenzialmente autonome e rivoluzionarie.