Pubblichiamo la terza e ultima parte (qui e qui le precedenti), relativa al dibattito politico, della presentazione modenese di Raffaele Sciortino del suo ultimo lavoro, Stati Uniti e Cina allo scontro globale. Strutture, strategie, contingenza (Asterios 2022). In queste ultime, incisive battute, l’autore risponde alle domande provenienti dal pubblico: abbiamo quindi optato, per facilitarne la lettura, di unire le risposte in un unico discorso di senso compiuto, apportando un numero minimo di tagli a digressioni e interventi dalla platea. La riflessione complessiva che emerge mette in risalto alcuni, importanti, punti politici, che crediamo si debbano tenere in considerazione, essere dibattuti e approfonditi: la questione baricentrale, nodale, dei ceti medi, che assume forma e valenza differente a seconda di dove collocata e della sua composizione, ma che pervade ogni scenario e che altrettanto dovrà fare per la ricerca militante; il campo di battaglia che sarà lo “stile di vita”, il livello di consumo e lo standard di benessere “di massa” che il piano inclinato di scontro materiale tra Stati Uniti-Occidente e Cina-Russia andrà inevitabilmente e direttamente a intaccare e su cui farà leva per mobilitare (o paralizzare) settori non secondari di società, tra guerra e cambiamento climatico; l’individuazione, non a livello ideologico ma di processi e dinamiche reali, degli Stati Uniti come perno inaggirabile che impedisce una trasformazione sistemica, la contrapposizione verso di essi come porta stretta e obbligata (ma non sufficiente) entro cui passare anche solo per pensarla, l’importanza cruciale che assume per questo ogni loro convulsione, interne ed esterna; le questioni della democrazia e della libertà, nelle declinazioni contraddittorie e anche contrastanti che ne fanno (e faranno) movimenti e istanze, e il necessario punto di vista di parte, e di classe, entro cui leggerle e piegarle; la necessità, speculare a quella di riscrivere una teoria dell’imperialismo, di ritematizzare l’antimperialismo, alle condizione date di esaurimento della parabola del movimento operaio e della natura (e contraddizioni) di nuovi possibili movimenti di là da venire. Tutto questo e molto altro. Buona lettura, e ancora grazie a Raf.

Raffaele Sciortino

Partirei da quanto detto dal compagno sulla continua retorica democraticista, perché davvero non si poteva riassumente meglio. Ormai non c’è un evento occasionale che riguardi il mondo extra-occidentale che non diventi un pretesto per la solita propaganda, tesa come sempre a ribadire che noi siamo i migliori perché “gli unici detentori della democrazia”. Guardate ai Mondiali di calcio in Qatar; sono certamente morti una quantità di operai, ma la questione era sempre, incessantemente ridotta a quella dimensione lì.

Sul piano culturale, parla da sé lo spirito antirusso, che si lega a un conformismo realmente imposto. Altro che “pensiero unico”! Persino quando si cerca di ragionare sulle sanzioni, i vantaggi per l’Europa o anche la possibilità che l’alleanza con gli Usa sia una forma di sfruttamento, resta sempre un nodo di fondo, che sarà tosto da sciogliere in futuro. Alla fin fine, cosa ti dice l’avversario, il “difensore della democrazia”, e quindi dell’Occidente? Che se alla Cina o alla Russia riesce il tentativo di ricollocarsi nella divisione geopolitica del valore, i tuoi livelli di vita devono deteriorarsi.

Per quello che interessa le grandi masse, dietro il discorso sulla Cina come minaccia, c’è la difesa spasmodica dei nostri standard di benessere e i nostri stili di vita. Parte sì dai piani alti della cultura con slogan idealistici, ma via via arriva ad aggredire questi nodi di fondo, fino a incistarsi sul piano dei consumi. Il terreno è molto spinoso e va maneggiato con attenzione, perché c’è una tanto amara quanto sostanziale verità che emerge.

Facciamo rapidamente un confronto con gli anni Sessanta e Settanta: una parte del proletariato e dei giovani in Occidente ha potuto abbracciare la lotta antimperialista, perché questa veniva coniugata, oltre che con un’istanza antiautoritaria, con un’istanza di miglioramento delle condizioni di vita per larghi strati della popolazione. Poi certo, c’erano i richiami cultural-politici al sovietismo e al maoismo. Oggi non è – e in futuro non sarà – più così.

In futuro, infatti, il gioco imporrà la scelta “Occidente vs. resto del mondo”, esattamente perché gli standard di consumo diventeranno insostenibili. La vecchia connessione tra l’istanza sociale (l’antiautoritarismo rivolto contro istituzioni come la scuola e il lavoro), l’istanza materiale (le condizioni di vita) e l’istanza ideale (l’apparente richiamo alla sinistra comunista) è tramontata da tempo.

Al momento è abbastanza tragica. Tuttavia, si deve rilevare che mentre allora né l’Urss né tantomeno la Cina avevano la possibilità di intaccare veramente, materialmente, le basi del compromesso sociale tra classi lavoratrici e borghesie nella sfera imperialista, da questo punto di vista oggi la situazione è mutata. A ben guardare, la “minaccia cinese” o l’ostinazione della Russia davanti ai diktat statunitensi mettono in moto processi economico-sociali che influiscono direttamente sulle nostre condizioni. Se emergessero lotte che affrontassero le risposte del nostro padronato al mondo extraeuropeo, potrebbero smuoversi le carte in tavola.

Ora, mi rendo conto che quanto sto dicendo è molto vago. Quello che è fuori discussione è che la propaganda sui valori occidentali diventerà martellante, e a questo dobbiamo prepararci. Da un lato siamo svantaggiati, dall’altro non c’è il rischio di essere equivocati come filorussi o filocinesi: in termini di soft power, quelle società non hanno il minimo richiamo sulle giovani generazioni. Quindi è bene mettesi nella testa da subito che fabbricarci un mito non ha nessun senso politico.

Ma anche così, rimane una contraddizione difficile da gestire. Solo se si andrà a incrinare l’accumulazione capitalistica qui in Occidente – il che, ricordiamolo, avrà ripercussioni severe sui meccanismi della riproduzione sociale – innescando lotte che possano aprire di nuovo un divario tra i nostri padroni e noi, ebbene, solo allora il discorso della propaganda occidentale vedrebbe indebolite le sue basi materiali. La speranza è questa, e molti indicatori ci dicono che si sta andando in una simile direzione. Ovvio, in una maniera non lineare: non sarà un Sessantotto gioioso, e non sarà facile riconnettere noi e le nostre classi lavoratrici con il mondo extraoccidentale.

Ma è altrettanto chiaro che senza questa connessione si va verso la guerra di tutti contro tutti. È inoltre evidente che questa operazione possa venire rapidamente ascritta dai nostri avversari alla categoria dell’antiamericanismo; e ciononostante, nella piena consapevolezza dei rischi, in questo mio contributo ho dovuto (e voluto) rimarcare che, per come si è strutturato il capitalismo mondiale negli ultimi trenta-quarant’anni, se non si indeboliscono gli Stati Uniti non c’è nessuna possibilità che si riapra un discorso antisistemico.

Lo ripeto ancora una volta: non possiamo aspettarci che l’indebolimento degli Stati Uniti sorga in primis dai suoi alleati-avversari imperialisti (Francia, Germania, Giappone). Il primo elemento che può rendere difficile la vita agli Stati Uniti e indebolirli viene necessariamente dal mondo extraeuropeo, in particolare dalla Cina. Ciò significa diventare filocinesi? Assolutamente no, perché la Cina rimane un paese capitalista che, a differenza dal passato, non ha nessun appeal sulle nuove generazioni.

Il punto non è quello. L’antiamericanismo – cioè l’individuare negli Stati Uniti il perno che impedisce il cambiamento del sistema e quindi, in prospettiva, un agente che ci schiaccia, vuoi nelle condizioni economiche, vuoi nell’indirizzarci verso un mondo sempre più segnato dalla guerra – è una condizione necessaria ma non sufficiente per una risposta antisistemica. Da lì però, in qualche modo, bisogna passare.

Ma questo non perché lo abbiamo scelto noi, non perché abbiamo individuato ideologicamente il nemico numero uno, ma perché i processi reali e le dinamiche già in atto ci dicono che se il capitalismo deve rinnovarsi e rivitalizzarsi, lo può fare solo se gli Stati Uniti riescono a combinare un riordinamento geopolitico globale con una ristrutturazione produttiva interna e internazionale.

Dunque, solo se questo suo tentativo non avrà successo possiamo sperare in, pensare a e, poi, lavorare per una risposta collettiva a dei problemi che diventano sempre più globali – basti pensare alle questioni energetiche e al cambiamento climatico. Solo in questo modo possiamo ipotizzare l’aprirsi una fase di transizione che non sarebbe più intra-sistemica (cioè tra un ordine globale e un altro) bensì, sperabilmente, da un sistema all’altro.

Capisco bene che parlare oggi di una fuoriuscita dal sistema di produzione capitalistico sembra fantascienza. Però, se pensiamo alla maniera catastrofica, alla precipitazione inaspettata con cui si è aperta la guerra in Ucraina e tutte le sue conseguenze, be’, se le contraddizioni vanno ad acuirsi noi di simili precipitazioni impreviste ne vedremo sempre di più. Proprio per questo carattere di instabilità catastrofica potrebbe tornare sul tavolo la discussione su quale può essere un nuovo ordinamento sociale per la comunità umana, visto che ormai i problemi si pongono su questa scala di gravità. Di più, sinceramente, al momento non saprei dire.

Sono sicuro, invece, che questo scenario comporterà per noi delle contraddizioni. Facciamo l’esempio dell’Iran. Puoi forse non essere con le donne che si vogliono togliere il velo? Ma al tempo stesso, in quella mobilitazione, gli Stati Uniti hanno inserito l’Isis; i curdi cercano di fare il gioco filostatunitense che hanno tentato di fare in Siria e prima in Iraq (l’unico posto in cui gli è riuscito)… Capite bene che al momento non siamo assolutamente in grado di padroneggiare contraddizioni di questo genere.

Ma da dove viene la nostra incapacità strategica? Perché non sappiamo più che pesci pigliare?

Perché non c’è una lotta di classe seria che possa richiamare a soluzioni fuori d’Europa al contempo democratiche e anticapitaliste. A guardarci un po’ più da vicino, ecco che in questo vuoto ritorna il problema dei ceti medi.

Lasciamo perdere per un momento la questione dell’impoverimento dei ceti medi in Occidente, che ha dato luogo alla prima fase del populismo, agendo dunque come un fattore di instabilità. All’infuori dell’Occidente la questione dei ceti medi si muove lungo due scenari differenti.

Il primo è quello auspicato da Pechino e dal partito-Stato, sul quale conviene aprire una parentesi. Per Pechino gli obiettivi a medio termine sono: risalire la catena del valore, ampliare l’accesso al benessere, rimpolpare i ceti medi privilegiando sui settori salariati. Da un lato quindi deve investire sui tecnici, sui laureati e sugli ingegneri, soggetti cioè che al tempo stesso fuoriescono dalla condizione strettamente proletaria, e che permetterebbero all’industria cinese di risalire a livelli tecnologici più alti, e quindi se non proprio di stare alla pari della concorrenza imperialista occidentale, quantomeno di giocarsela con buoni numeri. Dall’altro deve controllare i ceti medi di lavoro autonomo e di piccolissima impresa (oggi diffusissima in Cina) che potrebbero sfuggire di mano chiedendo istanze democratiche rivolte verso l’Occidente: un po’ come è successo ad Hong Kong. E in mezzo gli studenti, che potrebbero andare in una direzione come nell’altra, facendo parte della propria identità l’ascesa del capitalismo nazionale o il “pluralismo democratico” e la rottura con il partito-Stato.

A grandi linee, quindi, possiamo dire che la Cina, forse, è l’unico paese che ha la possibilità di indirizzare l’ascesa dei ceti medi facendone un elemento di stabilizzazione e di rafforzamento del capitalismo nazionale; ma se noi guardiamo fuori dalla Cina, vediamo cose molto diverse.

Altrove, il rapporto tra ceti medi e mercato mondiale (e con esso, la forza attrattiva che ha tuttora l’imperialismo occidentale sui giovani) si disegna come una sorta di patto, di contratto tacito. Questa l’offerta: se tu mi aiuti a scompaginare quel poco o tanto che sia rimasto di centralizzazione nel tuo capitalismo nazionale, di controllo statale interno, di barriere difensive rispetto al mercato estero (ovvero, nella terminologia occidentale, se tu mi aiuti a “democratizzare” il tuo paese), io ti faccio accedere direttamente al mercato mondiale, vuoi con l’immigrazione, vuoi con l’interscambio commerciale, con l’arrivo di capitali e così via.

Quindi negli altri paesi, nelle loro legittime aspirazioni democratiche questi settori, e in particolare i giovani – che sono rappresentati e si sentono in gran parte come un ceto medio in formazione, come una “gioventù di ceto medio”, e non perché effettivamente lo siano o lo possano diventare (essendo perlopiù proletari o semiproletari), ma per le aspirazioni indotte dalla capacità attrattiva del modello occidentale – vedono l’atlantismo liberale come la via più corta.

Al contrario di quanto succede in Cina, per questi soggetti saltare l’enorme sforzo di costruire un’economia nazionale un minimo più autocentrata, sbaraccare il proprio ceto politico (perché corrotto, arretrato, e così via), eliminare le residue difese protettive davanti ai capitali occidentali diventa la via per arricchirti, per migliorare la tua condizione. Insomma, come capite, il rapporto ceti medi e Occidente, ceti medi e mercato mondiale si pone in maniera non del tutto omogenea.

E allora ritorniamo al punto, secondo me, centrale: dal momento che emergono, e emergeranno sempre più, istanze democratiche e richieste di libertà (la situazione dell’Iran è paradigmatica: trent’anni sotto le sanzioni americane, ha dovuto necessariamente volgersi verso la Cina per resistere economicamente e tutto ciò ha rafforzato la spinta alla chiusura, e quindi l’accelerata repressiva, dello Stato iraniano), tocca prestare molta attenzione.

La priorità, almeno a livello di analisi, è chiedersi: che tipo di libertà chiedono questi movimenti e questi soggetti? Che tipo di democrazia? Qual è il suo contenuto non meramente ideale, politico, filosofico, valoriale, ma che cosa gli corrisponderebbe, se realizzata, a livello di strutturazione economica e sociale? E, domanda ancora più crudele: quali sarebbero le ripercussioni sugli altri strati sociali?

Detto altrimenti – e uso questo termine che non mi piace tanto, proprio perché fa parte dell’“ideologia globalista occidentale”, però qui ci sta – solo se noi riuscissimo a decostruire quella domanda democratica potremmo iniziare a districarci una via tra le contraddizioni.

Che cosa intendo dire? Facciamo l’esempio delle lotte operaie cinesi. Anche queste, va detto, non portano necessariamente un’istanza anticapitalista o antisistemica, o perlomeno per ora non l’hanno sempre mostrata. Tuttavia, possiamo dire che hanno un’istanza democratica in un doppio senso. Da un lato sono sì lotte per il salario, lotte per il miglioramento delle condizioni economiche (quindi “democraticiste”, o lotte che Lenin definirebbe “tradunioniste”); ma possiamo definirle democratiche anche perché spingono sul proprio capitalismo per una modernizzazione che permetta un compromesso sociale un po’ più avanzato.

Ragionando in termini più precisi ma più complessi, possiamo definirle democratiche perché sì premono per un passaggio di estrazione di forme di plusvalore assoluto (con condizioni di lavoro pessime e orari lunghissimi) a forme di estrazione di plusvalore relativo (dove gli orari di lavoro si accorciano perché la tecnologia ti permette l’intensificazione del processo lavorativo), ma ciononostante i salari reali possono comunque aumentare e quindi aumentare i tuoi consumi, e così permetterti anche di ampliare un welfare.

Queste richieste di democrazia che domandano che più plusvalore rimanga in loco e venga accumulato lì, anche per fini sociali (il che, come vedremo, spinge la Cina a indurire i rapporti con l’imperialismo occidentale), è un’istanza senza dubbio democratica, ma è chiaramente differente dagli studenti di Kong Kong che portano in strada la bandiera britannica.

So bene che questo discorso è difficile, e che potrete dirmi “ma allora cosa sei, sei per lo Stato iraniano degli imam che reprimono le donne e che uccidono i manifestanti?”, ma non è questo il punto. Quello che dobbiamo reimparare a fare è fare analisi di classe, materialistiche, di tutti questi movimenti e di queste istanze.

Su questo punto, parliamoci con franchezza: a riguardo c’è chiaramente stata una cesura nella memoria e nell’organizzazione. Si sono recisi dei fili, tra noi qui (e intendo sia la generazione di voi giovani che la mia di vecchi) e l’esterno. C’è stata fatta terra bruciata intorno. Perché? Perché la globalizzazione ascendente ha confinato tutti i movimenti sociali in Occidente sul terreno dei diritti. Tutto ciò che non è formulato in termini di diritti (e perlopiù di diritti individuali: in queste condizioni, i diritti sociali sono la somma dei diritti individuali) è escluso dal discorso.

E così in Europa anche le sinistre che tentarono un discorso antisistemico (ricordo, per esempio, l’ultimo grande movimento, quello No Global), hanno sostanzialmente imboccato un processo che io chiamo (l’ironia è voluta) radicalizzazione. Le sinistre si sono radicalizzate nel senso anglosassone di radical. In fondo, quello che dicono è: combattiamo contro il capitalismo di oggi, ma accettandolo come piattaforma di fondo, perché solo il “capitalismo democratico” consente mobilitazioni nel senso della democratizzazione e dei diritti. Ciò che invece non è democratico, non ce lo permette. Passo passo, senza volerlo abbiamo introiettato “la superiorità dell’Occidente”.

Lo si vede in continuazione. Quando aiutiamo i profughi con le Ong – vogliamo forse far morire i profughi nel Mediterraneo? Ovviamente no – c’è qualcuno che fa un discorso a monte e a valle? Quando facciamo i passeurs dei profughi e li portiamo in Italia e in Europa, ci occupiamo poi di quello che andranno a fare come lavoro? Andiamo nei campi di pomodoro dove a 45 gradi d’estate si prendono due euro all’ora? Queste Ong vanno lì? E si interrogano, queste Ong, sul dissanguamento, l’impoverimento che il flusso della migliore forza lavoro (perché quelli che vengono qui sono spesso i più scolarizzati, i più motivati) noi provochiamo a quei paesi lì?

È chiaro che se tu fai un discorso di diritti (ricordate il “diritto a migrare”?) non puoi affrontare nemmeno teoricamente tutto quello che sta dietro la questione, cioè il problema, serio, che tu stai comunque contribuendo a creare forza lavoro a basso costo per l’imperialismo occidentale – nonostante questo crei contraddizioni con i nazisti, con i vari pseudo sovranisti e così via.

Le contraddizioni più gravi però non riguardano la nostra purezza morale, ma quello che ci esploderà in mano nei quartieri periferici, perché chiaramente questi non vanno ad abitare nei quartieri bene popolati di gente colta e progressista. Tutto questo è radicalization.

Oppure, altro esempio. Abbiamo visto tutti la stupenda lotta dei neri contro Trump, che fortunatamente si è allargata, è andata oltre il punto di partenza della blackness. Da lì hanno iniziato a buttar giù statue. Benissimo. Poi è arrivata la guerra in Ucraina. Dove è andata a finire la spinta del movimento Black Lives Matter? È chiaramente una guerra per procura, e non sto difendendo Putin: gli ucraini sono carne da macello; ma tutte le tue istanze anticoloniali, per cui buttavi giù le statue di Colombo, non appena scoppia la guerra, kaputt. E non tiriamo fuori il problema del dilettantismo dei movimenti, perché nello stesso pantano sono finiti gli “intellettuali critici”. Che so, Noam Chomsky. Alé, graaaande intellettuale anarchico [tutti ridono], anche lui subito: «Mandiamo armi all’Ucraina».

Il problema in questa fase, difficilissima per le residue forze che abbiamo, è quello di iniziare finalmente, non saprei come dire, a “decostruire la decostruzione”. Perché altrimenti non ci muoviamo. La situazione di oggi ci impone di affrontare di petto le contraddizioni: non nella speranza di risolverle (perché nessuno qui di noi, neanche con un grande movimento, potrebbe riuscire a risolvere grovigli come quello in Iran), ma quantomeno iniziando a leggerle con un punto di vista di classe.

Una prospettiva quindi antimperialista, non antiamericana, quale condizione necessaria ma non sufficiente per reimpostare un futuro politico (che sarà il vostro, non il mio: dopotutto, il processo che ci ha condotto a questo punto si è formato in cinquant’anni, cioè grossomodo due generazioni, e nel frattempo ci ha bruciato il cervello). Se noi non iniziamo a rompere con questa riduzione della sinistra antagonista al radical anglosassone, siam panati. Perché le contraddizioni sono continue!

Vogliamo guardare a quello che è successo in Cina? […] Lì, anche io mi sono chiesto il perché di questa governance del covid. Non sanno i cinesi che l’omicron è diversa dalla cosiddetta variante Wuhan? Lì c’è innanzitutto un discorso di sanità. Cioè il welfare, proprio perché stanno solo adesso iniziando a provare un processo di sviluppo di welfare universalistico, lì hanno paura che se scoppia un’epidemia di covid su un miliardo e quattrocento milioni di persone, con una popolazione anziana di circa 260 milioni, non sanno gestirlo con le strutture sanitarie disponibili e la legittimità del Partito – che, ricordiamolo, si basa sul mantenere e migliorare la condizione sociale complessiva – ne verrebbe intaccata. […]

Riassumendo, hanno trattato il covid, da subito, come una questione geopolitica e militare. Se vi ricordate, quando è scoppiato il covid a Wuhan, Trump se la rise, come a dire “ben vi sta”, e i cinesi hanno risposto inscenando una sorta di guerra di popolo: “Noi ce la faremo da soli, non saremo decimati dalla minaccia che si avvicina”. Ovviamente questo, nella volatilità delle situazioni tipica di una fase di allentamento delle strutture globali, si è rovesciato nell’opposto. Si noti però che da Deng in poi, i cinesi hanno spesso adottato una particolare strategia, per cui in certe zone e città localizzate si sperimenta, e se funzionano li si generalizza. Principalmente questo metodo lo si è applicato per le aperture economiche, ma è possibile che vadano ad allentare le misure anticovid in aree specifiche, e poi vedranno dove e quando riprodurle.

Quello che però qui importa, è ritrovare sempre la dialettica democratica tra classi lavoratrici e partito-Stato; “democratica”, lo ripeto, non nel senso fasullo del pluralismo nostrano, ma in quello sostanziale della presa in carico delle istanze provenienti dalle basi sociali (e che addirittura possono essere recuperate e utilizzate per la crescita del capitale locale).

Qui possiamo anche collegarci a un’altra questione importante, che non avevo trattato prima. Molte analisi, fatte anche meglio della mia, arrivano spesso a semplificare, dicendo che finora in Cina si sono viste soprattutto lotte sindacali, ma destinate a evolvere in lotte direttamente contro il potere statuale in quanto capitalistico e rappresentante di una borghesia rossa.

Io non credo che sarà questa la traiettoria. È però un problema non di poco conto, perché tutti vorremmo che le classi operaie delle varie nazioni lottassero contro la propria borghesia, si unissero, e allora viva l’internazionalismo. Ma non può andare così, perché la struttura dell’imperialismo di per sé non omogenizza le condizioni operaie, e quindi nemmeno, né ora né in futuro, i percorsi di lotta anticapitalistici. Ipotizzo che per la Cina siano possibili diversi scenari.

Uno è lo “sbaraccamento”, cioè una crisi economica tale per cui il patto sociale interno salta nel momento in cui si imponesse quella parte dei ceti medi che vuole continuare a commerciare con l’Occidente e minare la centralizzazione politica; e allora avremo un rilancio di altri cinquant’anni di imperialismo statunitense, noi ci salutiamo e ci diamo all’arte.

Se la Cina salta in questo modo non ce n’è più per nessuno, perché sì, la contraddizione nell’accumulazione non sarebbe risolta, ma avremo comunque dei dissesti ancora più dirompenti di quelli determinati dalle aperture successive all’implosione dell’Urss. Abbiamo però anche altri scenari, forse anche più plausibili, perché la Cina non si farà mettere sotto tanto facilmente.

Un’altra ipotesi potrebbe essere quella di ritrovare, nella crisi economica e geopolitica che arriverà, una ripresa delle lotte (e con esse, anche del malcontento dei ceti medi, ma pazienza); ma, attenzione, non saranno lotte puramente anticapitalistiche. L’istanza di classe si incrocerà con l’istanza nazionale. Cioè, probabilmente, insieme alla richiesta di miglioramento della propria condizione, risorgerà un’insistenza antioccidentale, o quantomeno antiamericana.

I segnali ci sono già tutti, anche in una parte di quei giovani che fino a qualche anno fa ammiravano in maniera sconsiderata tutto quanto arrivava dagli Stati Uniti. A partire dalla guerra dei dazi di Trump, e a seguire il tentativo di usare il covid in funzione anticinese e l’incrudimento delle relazioni diplomatiche, una parte della gioventù cinese è andata nella direzione di una sorta d nazionalismo antimperialista.

Ora, può essere che queste parole d’ordine si ripresentino anche nelle lotte sindacali. Ciò, ovviamente, comporterà per noi un’ulteriore contraddizione, perché il cappello sulle lotte sarà più sciovinista, ma in prima luogo volto al rafforzamento del potere di Pechino. È anche vero, però, che in prospettiva se questo permetterà a Pechino di reggere, il boomerang ritornerà in Occidente: la situazione economica interna agli Usa peggiorerà, risorgeranno delle contraddizioni di classe anche da noi, e quindi sul lungo periodo si può pensare a una ricongiunzione tra i vari spezzoni di lotte operaie, sapendo però che comunque si va incontro a un purgatorio sociale pesantissimo.

Leggiamola per un secondo con le lenti dell’analisi di classe, altrimenti, ancora una volta, la scelta sembra semplice. Se vediamo che gli operai cinesi diventano nazionalisti, dobbiamo sperare che resistano, lottino diventando transitoriamente nazionalisti e che tentino di fare il salto (sebbene i problemi attuali non possano essere risolti né dagli Usa né dalla Cina, ma riguardano la comunità umana mondiale)? Oppure è meglio facciano le loro lotte fregandosene del quadro geopolitico internazionale attaccando il potere centrale à la Tienanmen, con una democratizzazione (ma “democratizzazione” per chi?) che comporterebbe anche una penetrazione occidentale? Una bella rogna.

Io penso che, ad oggi, non abbiamo nessun strumento né previsionale né politico per rispondere a queste contraddizioni, però nominarle diventa inaggirabile. Altrimenti ci prendiamo in giro. Quindi pensare che lottiamo per i diritti e per la democrazia, dovunque, allo stesso modo, senza guardare cosa ci sta dietro, è un suicidio. Ormai la sinistra si è sparata da sola, è morta per quello. E allora, se dobbiamo lasciare il testimone al futuro, dobbiamo almeno essere onesti. Io non ho più intenzione, sinceramente, di fare l’ala sinistra dei democratici.

Anche parlando a Torino sono venute fuori domande su temi simili, come tematizzare l’antimperialismo oggi. Ciò che preoccupava i compagni è che oggi non è praticabile; quindi, intorno a questo nucleo non riesci a riorganizzare un soggetto, a creare un nuovo tessuto valoriale e una prospettiva di lotta. Un problema al momento inaggirabile. Però vorrei dire una cosa: proviamo a non partire da noi.

Guardiamo dall’alto la situazione: sembra proprio che si vada verso una recessione, l’inflazione non è facilmente aggirabile, la guerra ucraina continuerà e infine c’è il piano inclinato tra Usa e Cina. Benissimo. Dunque, chiediamoci: tenuto conto della morte della sinistra e della fine del vecchio movimento operaio, se rinascono delle lotte, che forma potrebbero avere?

Io penso che non potranno ripresentarsi in forme ideologicamente appetibili, in primo luogo interclassiste. Come ricorderete, questo era uno dei tratti distintivi populismo della prima ondata. La differenza rispetto ad oggi è che se in quella fase a dare voce ai programmi erano soprattutto i ceti medi, io presumo che in una potenziale seconda fase, se mai si apriranno delle mobilitazioni, saranno più spostate verso il proletariato.

Ciò che infatti prosegue dagli anni del covid e al periodo della guerra è la progressiva divaricazione tra ceti medi e proletariato. Lo vediamo anche nelle elezioni italiane: è un governicchio, che galleggia a malapena, ma notiamo che tutta una fetta di piccola borghesia e lavoro autonomo gli si è aggrappata disperatamente, lasciando fuori i settori più poveri. Il reddito di cittadinanza va tolto: la Meloni lo ha detto fin dalla campagna elettorale. I condoni sono rivolti solo da un lato, e nel frattempo si parla direttamente contro i poveri, compresi quelli che lavorano (pensiamo al tema voucher e alle altre strade che prende la nuova precarizzazione).

Se si aprissero delle mobilitazioni, bisognerebbe essere pronti a cogliere questo divario, perlomeno incipiente. A ben guardare, infatti, l’asse del malcontento si sta lentamente spostando non solo verso una composizione ma anche verso temi più proletari, come il reddito di cittadinanza e la sanità universalistica. Fin qui, per la sinistra ufficiale è tutto bello. E però, ciò che mette in difficoltà la classe dirigente europea è il fatto che se comunque l’alleanza con gli Stati Uniti non si tocca, d’ora in poi anche per una lotta sindacale, il tema guerra diventa inaggirabile. Ma non perché lo porremo noi!

Per esempio, in Germania questi discorsi solitamente vengono sventolati dai populisti di destra, ma sempre più spesso c’è chi lo azzarda anche tra i nostri. Fino a non troppo tempo fa, parlare con i compagni tedeschi era assolutamente impossibile se prima non mettevi dieci mani avanti e recitavi le formule d’obbligo del “poveri ucraini”, “bastardo Putin”, “viva la gloriosa resistenza” e via così – se non altro per le condizioni peculiari della Germania, in cui l’antisemitismo resta una ferita apertissima. Eppure, ben prima del sabotaggio, ci sono state manifestazioni per attivare Nord Stream 2. Manifestazioni, è scontato, nelle quali si sono inserite anche la Afd e i nazi, ma attraversate soprattutto da gente comune (dopotutto, l’ex Ddr è tuttora dipendente dai gasdotti russi). E ancora lo scorso primo maggio è stata contestata la Baerbock…

Insomma, se si scampa al binomio passivizzazione-guerra di tutti contro tutti, questi processi prima di porsi a noi passeranno anche da altri lidi. Non sentiremo più uno pseudo sovranismo come quello di Meloni e Salvini, ma piuttosto un’istanza di indipendenza dagli Stati Uniti che assumerà tratti nazionalistici, non propriamente classisti. Ricordo però che, secondo molti compagni, anche il primo populismo aveva in seno dinamiche di classe, che abbiamo però sprecato. Ciò che resta da ammettere è che, essendo morta la sinistra e il movimento operaio, noi non dobbiamo guardare al punto di partenza, ma al punto di arrivo.

Perché non può più essere dato per scontato niente! L’internazionalismo e il posizionamento di classe possono essere semmai i risultati di un lungo processo contraddittorio, non lineare e sporco. A differenza delle speranze delle mobilitazioni civili, saremo sempre più costretti ad affrontare i nodi di fondo della situazione attuale, per esempio il clima. Guardate come è andato a finire il movimento di Greta: ora dice che il nucleare è pulito, che con il lockdown si respirava bene (nonostante fosse la riprova che se anche riduciamo i consumi gli aerei partivano lo stesso)… Solo per dire che tutti questi movimenti di ceto medio, giovanili o meno, non reggono minimamente al livello di profondità delle contraddizioni.

Certo, possiamo andare verso la guerra, perché all’immediato il discorso pare: “Tu cinese vuoi togliere a me”. È un esito possibile, non scontato, tra i molti: la comune rovina delle classi in lotta. Dopodiché io inviterei a non porsi il problema di quello che è immediatamente praticabile, perché altrimenti dobbiamo chiudere bottega. Ormai la linearità tra lotte democratiche e lotte anticapitaliste è completamente saltata e, sotto certi punti di vista, il movimento di classe nei suoi 150 anni di storia non ha mai affrontato una congiuntura così complessa; quantomeno, non c’è mai stata una situazione in cui una soluzione strettamente nazionale abbia meno corso.

Oggi, o risolvi i problemi globalmente, oppure sei parte del problema. Non so se è una magra consolazione: questo lo potrete vedere solo voi.

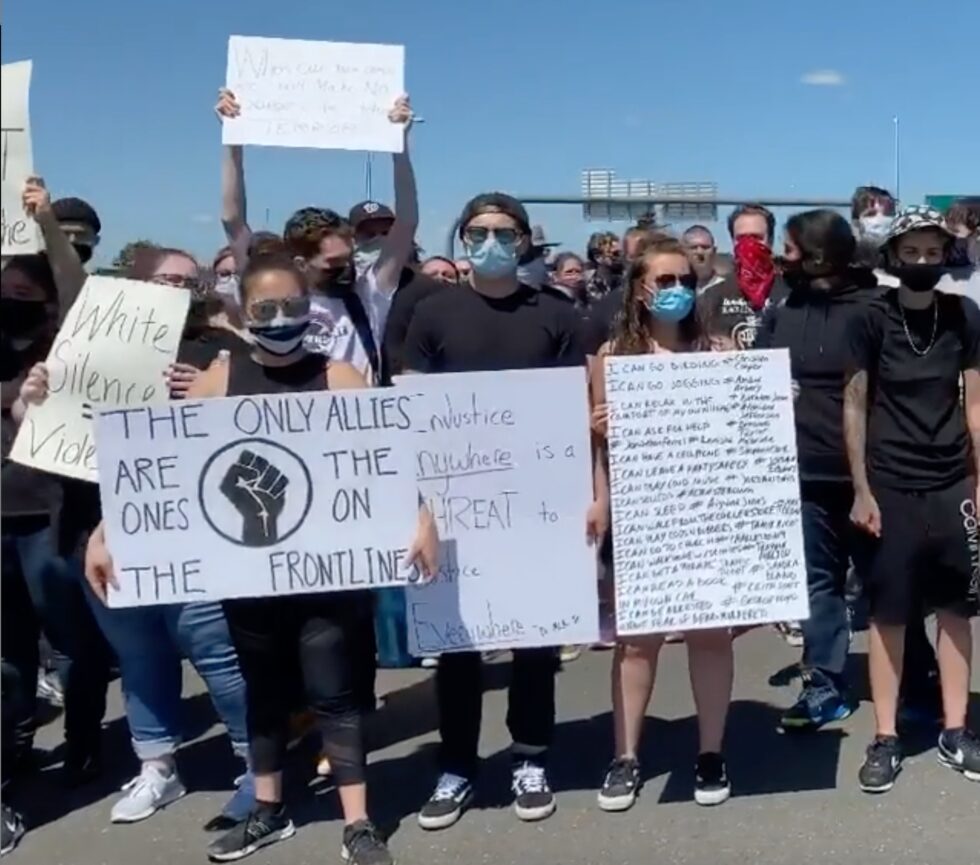

Nelle ultime due settimane, gli Stati Uniti hanno vissuto alcune delle più grandi, più militanti proteste e rivolte degli ultimi decenni. Il movimento, ormai di portata nazionale, è iniziato a Minneapolis dopo l’assassinio di George Floyd da parte della polizia. La rabbia che ne è seguita ha portato a manifestazioni di massa, scontri con le forze dell’ordine, incendi e saccheggi, momenti di cordoglio e ribellioni che si sono diffusi in tutto il Paese nel giro di poche ore. La centrale di polizia del terzo distretto di Minneapolis, dove gli assassini lavoravano, è stata completamente bruciata, auto della polizia sono state incendiate da New York a Los Angeles nel contesto dell’offensiva radicale più larga contro l’apparato repressivo dello Stato americano vista in questo secolo, alimentata da decenni di rabbia contro il razzismo della polizia e dal continuo succedersi di omicidi da parte della stessa di persone di colore. Ora, anche la sinistra elettorale e riformista sta seriamente discutendo una versione ammorbidita dell’abolizione della polizia a livello nazionale, reimmaginata come “defunding” [taglio dei finanziamenti, ndt], e il Consiglio comunale di Minneapolis si è impegnato a “sciogliere” il dipartimento di polizia della città. Non molto tempo fa, una tale richiesta sarebbe stata considerata utopistica.

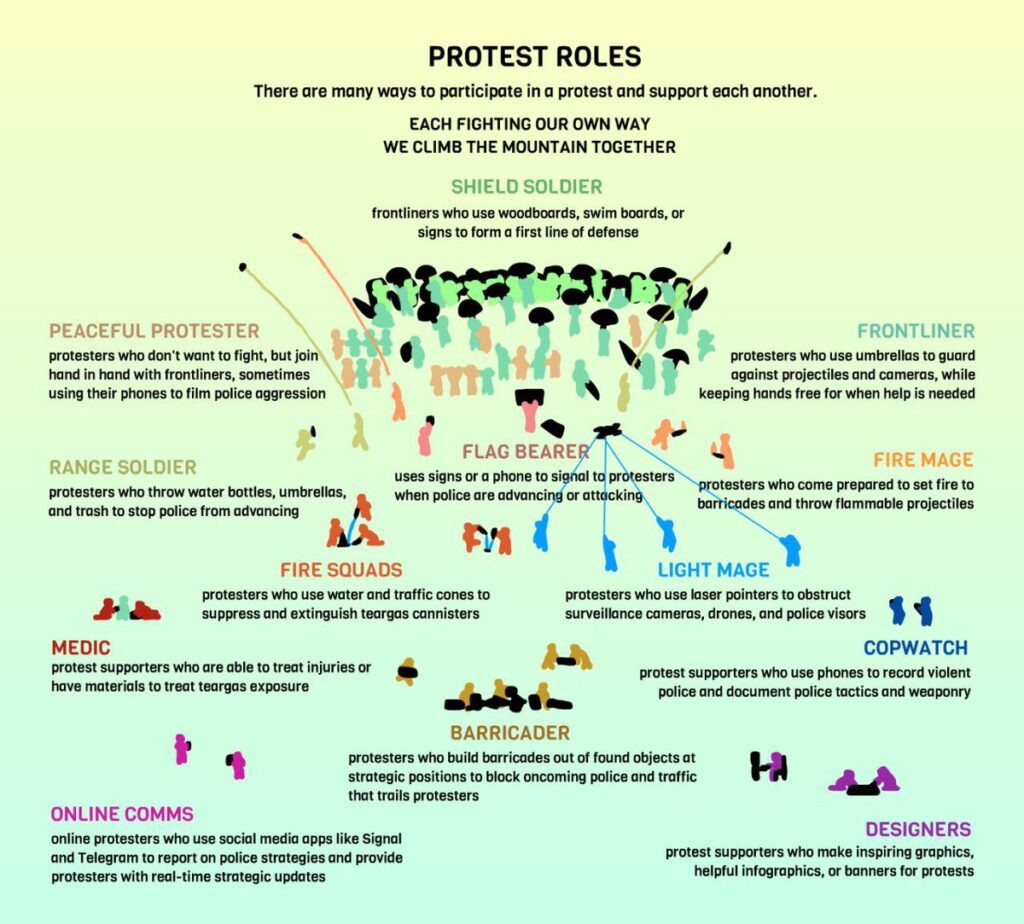

Nelle ultime due settimane, gli Stati Uniti hanno vissuto alcune delle più grandi, più militanti proteste e rivolte degli ultimi decenni. Il movimento, ormai di portata nazionale, è iniziato a Minneapolis dopo l’assassinio di George Floyd da parte della polizia. La rabbia che ne è seguita ha portato a manifestazioni di massa, scontri con le forze dell’ordine, incendi e saccheggi, momenti di cordoglio e ribellioni che si sono diffusi in tutto il Paese nel giro di poche ore. La centrale di polizia del terzo distretto di Minneapolis, dove gli assassini lavoravano, è stata completamente bruciata, auto della polizia sono state incendiate da New York a Los Angeles nel contesto dell’offensiva radicale più larga contro l’apparato repressivo dello Stato americano vista in questo secolo, alimentata da decenni di rabbia contro il razzismo della polizia e dal continuo succedersi di omicidi da parte della stessa di persone di colore. Ora, anche la sinistra elettorale e riformista sta seriamente discutendo una versione ammorbidita dell’abolizione della polizia a livello nazionale, reimmaginata come “defunding” [taglio dei finanziamenti, ndt], e il Consiglio comunale di Minneapolis si è impegnato a “sciogliere” il dipartimento di polizia della città. Non molto tempo fa, una tale richiesta sarebbe stata considerata utopistica. L’idea di base che permette al concetto di prima linea di integrare il movimento al di là delle vecchie divisioni tra violenza e non violenza, o “diversità di tattiche”, è che chi è in prima linea si assume rischi personali per proteggere chi gli sta intorno, idealmente con (ma spesso senza) un’attrezzatura protettiva distintiva, e che questi rischi aiutano a spingere in avanti l’intero movimento. Questo è anche il motivo per cui il concetto si è esteso così facilmente nella risposta alla pandemia, perché la logica di base del rischio personale a sostegno della lotta è più o meno identica. Ma in quei casi, lo Stato aveva un chiaro interesse a mobilitare il termine per cooptare le risposte popolari o mascherare la propria incompetenza, il tutto con l’obiettivo finale che rimane di sopprimere la pandemia. Ora, tuttavia, lo Stato non ha tale interesse, poiché non condivide lo stesso obiettivo dei manifestanti che invocano il concetto di prima linea. Al contrario, porrà i “leader della comunità” e forse li ritrarrà anche come “in prima linea” del movimento in qualche modo, ma non c’è bisogno di fingere di sostenere coloro che sono effettivamente in conflitto con la polizia. Questo significa che il termine ha la capacità di tornare al significato che ha acquisito a Hong Kong, definito attraverso i rischi assunti in difesa di tutti o l’atto di mettere a rischio la propria vita per tenere tutti gli altri al sicuro e contemporaneamente spingere la lotta in avanti.

L’idea di base che permette al concetto di prima linea di integrare il movimento al di là delle vecchie divisioni tra violenza e non violenza, o “diversità di tattiche”, è che chi è in prima linea si assume rischi personali per proteggere chi gli sta intorno, idealmente con (ma spesso senza) un’attrezzatura protettiva distintiva, e che questi rischi aiutano a spingere in avanti l’intero movimento. Questo è anche il motivo per cui il concetto si è esteso così facilmente nella risposta alla pandemia, perché la logica di base del rischio personale a sostegno della lotta è più o meno identica. Ma in quei casi, lo Stato aveva un chiaro interesse a mobilitare il termine per cooptare le risposte popolari o mascherare la propria incompetenza, il tutto con l’obiettivo finale che rimane di sopprimere la pandemia. Ora, tuttavia, lo Stato non ha tale interesse, poiché non condivide lo stesso obiettivo dei manifestanti che invocano il concetto di prima linea. Al contrario, porrà i “leader della comunità” e forse li ritrarrà anche come “in prima linea” del movimento in qualche modo, ma non c’è bisogno di fingere di sostenere coloro che sono effettivamente in conflitto con la polizia. Questo significa che il termine ha la capacità di tornare al significato che ha acquisito a Hong Kong, definito attraverso i rischi assunti in difesa di tutti o l’atto di mettere a rischio la propria vita per tenere tutti gli altri al sicuro e contemporaneamente spingere la lotta in avanti. In questi diversi contesti, lo sviluppo del ruolo del frontliner ha segnato un significativo progresso nella tattica del confronto di strada con la polizia. Tali tattiche devono, naturalmente, cambiare per adattarsi a situazioni particolari, ma possiamo imparare dai continuamente crescenti saperi globali della lotta. Nel decennio successivo al declino del movimento dell’alter-globalizzazione, la discussione sulle tattiche di lotta contro la polizia si è in gran parte ingigantita in dibattiti sul “blocco nero”. Originario della Germania degli anni Ottanta, il blocco nero si riferisce alla tattica di indossare in gruppo capi d’abbigliamento e protezioni simili e neri, che impediscono alla polizia di individuare qualsiasi individuo tra la folla. In parte per il suo successo pratico, le azioni del black-bloc negli Stati Uniti e in gran parte dell’Europa sono state oggetto di interminabili dibattiti, che alla fine si riducono a quale ruolo l’azione militante dovrebbe svolgere nelle proteste di strada. Negli Stati Uniti, il risultato finale è stato una distensione in cui i manifestanti che sostenevano la militanza e quelli che potevano sostenere solo un’azione non conflittuale si sono spinti fino a dividere in aree delle città per impedire l’interazione tra i gruppi. Le affermazioni secondo cui il blocco nero protegge i manifestanti non violenti (sia direttamente che attirando la repressione della polizia altrove) sono stati spesso punti di discussione, ma non si è mai raggiunto un consenso. Nella migliore delle ipotesi, c’è la difesa di una “diversità di tattiche”, forse l’espressione migliore per descrivere questa fragile distensione.

In questi diversi contesti, lo sviluppo del ruolo del frontliner ha segnato un significativo progresso nella tattica del confronto di strada con la polizia. Tali tattiche devono, naturalmente, cambiare per adattarsi a situazioni particolari, ma possiamo imparare dai continuamente crescenti saperi globali della lotta. Nel decennio successivo al declino del movimento dell’alter-globalizzazione, la discussione sulle tattiche di lotta contro la polizia si è in gran parte ingigantita in dibattiti sul “blocco nero”. Originario della Germania degli anni Ottanta, il blocco nero si riferisce alla tattica di indossare in gruppo capi d’abbigliamento e protezioni simili e neri, che impediscono alla polizia di individuare qualsiasi individuo tra la folla. In parte per il suo successo pratico, le azioni del black-bloc negli Stati Uniti e in gran parte dell’Europa sono state oggetto di interminabili dibattiti, che alla fine si riducono a quale ruolo l’azione militante dovrebbe svolgere nelle proteste di strada. Negli Stati Uniti, il risultato finale è stato una distensione in cui i manifestanti che sostenevano la militanza e quelli che potevano sostenere solo un’azione non conflittuale si sono spinti fino a dividere in aree delle città per impedire l’interazione tra i gruppi. Le affermazioni secondo cui il blocco nero protegge i manifestanti non violenti (sia direttamente che attirando la repressione della polizia altrove) sono stati spesso punti di discussione, ma non si è mai raggiunto un consenso. Nella migliore delle ipotesi, c’è la difesa di una “diversità di tattiche”, forse l’espressione migliore per descrivere questa fragile distensione. All’inizio del movimento, tuttavia, prima dell’intensificarsi della repressione e degli arresti da parte della polizia alla fine dell’estate e nell’autunno del 2019, il ruolo dei frontliners era relativamente chiaro, con la possibilità per i sostenitori di rimanere separati dallo scontro diretto con la polizia costruendo barricate, fornendo rifornimenti alle prime linee mentre si spegnevano i gas lacrimogeni, o nascondendo i frontliners alla polizia mentre cambiavano il proprio vestiario. Questa divisione era comunque ancora un po’ problematica, poiché l’accettazione del fronte come segmento centrale del movimento ha dato a coloro che combattono contro la polizia una posizione di “maggior merito” in qualche modo, con alcuni manifestanti pacifici che sono stati accusati di non essere abbastanza militanti. Ma man mano che l’accettazione dell’azione militante cresceva di pari passo con la violenza sempre più estrema della polizia, queste divisioni hanno cominciato a rompersi. Da un lato, le azioni che prima erano intese come pacifiche si associavano a un rischio sempre maggiore di essere scoperti e arrestati.

All’inizio del movimento, tuttavia, prima dell’intensificarsi della repressione e degli arresti da parte della polizia alla fine dell’estate e nell’autunno del 2019, il ruolo dei frontliners era relativamente chiaro, con la possibilità per i sostenitori di rimanere separati dallo scontro diretto con la polizia costruendo barricate, fornendo rifornimenti alle prime linee mentre si spegnevano i gas lacrimogeni, o nascondendo i frontliners alla polizia mentre cambiavano il proprio vestiario. Questa divisione era comunque ancora un po’ problematica, poiché l’accettazione del fronte come segmento centrale del movimento ha dato a coloro che combattono contro la polizia una posizione di “maggior merito” in qualche modo, con alcuni manifestanti pacifici che sono stati accusati di non essere abbastanza militanti. Ma man mano che l’accettazione dell’azione militante cresceva di pari passo con la violenza sempre più estrema della polizia, queste divisioni hanno cominciato a rompersi. Da un lato, le azioni che prima erano intese come pacifiche si associavano a un rischio sempre maggiore di essere scoperti e arrestati.