Il filo rosso che abbiamo seguito, il punto di vista che abbiamo voluto costruire.

Con la prima presentazione che abbiamo organizzato, (Transizione ecologica e territorio: quale futuro per Modena?, 11 dicembre 2021) volevamo capire come sarebbe cambiato, dopo la pandemia, l’uso capitalistico del nostro territorio, Modena e l’Emilia, attraverso il Pnrr, il piano di investimenti europeo che grossomodo è stato presentato come un nuovo New Deal. Non ci siamo limitati a statistiche sull’occupazione, ma abbiamo cercato di anticipare delle traiettorie, per esempio guardando a quello che gravita intorno alla “transizione ecologica”, vale a dire il passaggio, la ristrutturazione, verso un certo tipo di produzione e ai suoi effetti per il nostro territorio: è da poco l’approvazione di una direttiva dell’Unione Europea che fissa nel 2035 la data dell’ultimo anno in cui verranno prodotti motori a combustione interna, e immaginate cosa può voler dire per una zona come la nostra, denominata Motor Valley, in cui si costruiscono automobili, veicoli e soprattutto componentistica. Ecco, quel sabato avevamo provato a ipotizzare come potrebbe cambiare il nostro territorio soprattutto per chi lo abita, chi ci lavora, chi ci vive.

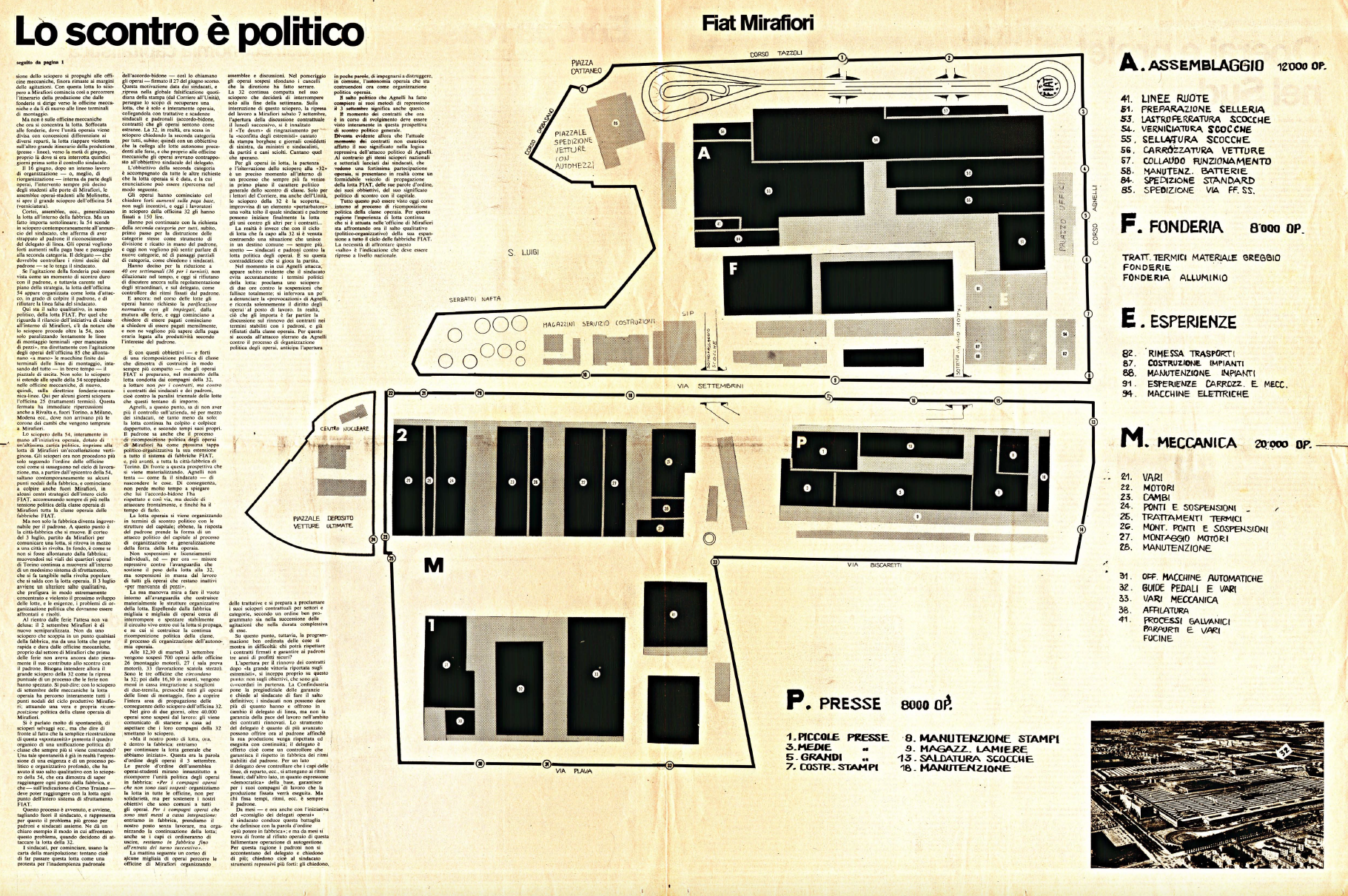

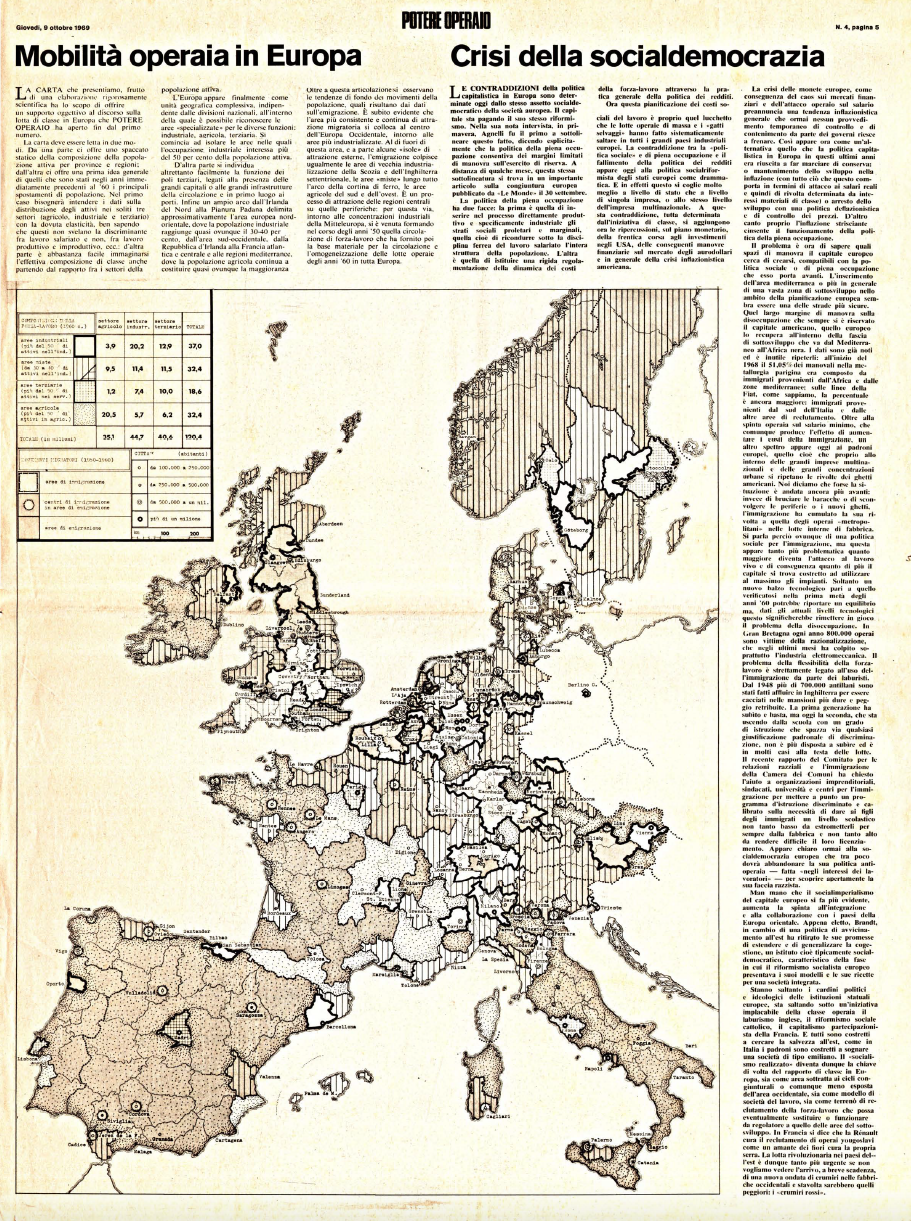

Con il secondo incontro (Dentro e contro il «modello Emilia», 5 marzo 2022) siamo passati invece dal presente alla storia del “modello emiliano”, delineando quali sono stati i processi che hanno portato Modena e l’Emilia a quello che sono oggi. Nel ripercorrere i punti nodali dal dopoguerra, passando ovviamente per gli anni Sessanta e Settanta, abbiamo riletto quelle traiettorie alla luce delle lotte operaie e studentesche, in particolare quelle impulsate dall’operaismo e dagli operaisti locali poi divenuti Potere Operaio, che hanno interessato la nostra città e tutta la provincia in un modo inedito. Abbiamo visto quali fossero le soggettività sociali e politiche che sono state protagoniste: studenti, operai, donne; lotte autonome che restavano fuori dai sindacati e fuori dai partiti (o meglio, spesso contro i sindacati e contro i partiti, perché l’interesse operaio era diretto, cozzando con gli interessi delle mediazioni). Seguendo il modo in cui queste istanze eterogenee – le lotte sul lavoro e le trasformazioni della scuola e dei rapporti – si siano amalgamate, abbiamo osservato quali possibili armi ci hanno lasciato.

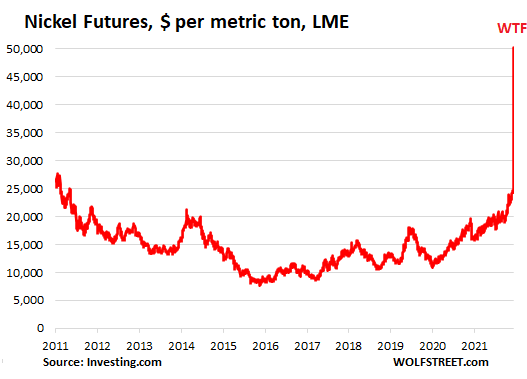

Nel penultimo incontro (Il mondo di domani. Guerra in Europa e destino della globalizzazione, 2 aprile 2022), invece, siamo tornati alla nostra contemporaneità, una contemporaneità che è inevitabilmente contrassegnata dalla guerra e dalla fine della globalizzazione come l’abbiamo conosciuta, tra crisi, geopolitica e finanza. Quali, tra i processi già innescati, hanno raggiunto un punto di rottura? Quali le conseguenze per il prossimo futuro? Quali tendenze potrebbero svilupparsi e vederci da vicino coinvolti? In questo sovrapporsi vorticoso di crisi – la crisi ecologica, la crisi pandemica, adesso una guerra di portata globale – nessuno può sentirsi fuori.

Arriviamo così all’ultimo incontro, (I figli della crisi. Essere giovani al tempo della guerra, 25 giugno 2022, di cui di seguito pubblichiamo l’intervento di Gigi Roggero) che vede proprio voi e la vostra generazione, i giovani e gli studenti, protagonisti di queste trasformazioni. Perché sarete voi a vedere e dover vivere in un mondo completamente diverso rispetto a quello in cui abbiamo vissuto noi un po’ più vecchi. Non a caso, durante l’ultimo incontro uno dei relatori, Raffaele Sciortino, ha detto una cosa che ci ha da subito confermato quanto fosse necessario organizzare questa giornata. Ha detto che nell’ultimo decennio, quindi suppergiù dalla crisi del 2008-2011 e dagli ultimi movimenti di massa nati in quel contesto – da Occupy agli Indignados all’Onda, che voi non avete potuto vedere, mentre noi, quando avevamo la vostra età, ci eravamo in mezzo – i giovani sono stati, stranamente, quasi fermi. Sia chiaro, fermi non perché non vedessero quello che succedeva intorno: anzi, lo sanno bene e hanno molta coscienza e lucidità, ma ancora si fatica a trovare una forma organizzativa nuova.

Alla fine del suo intervento, ha detto una cosa che condividiamo: che sarà fondamentale come si posizioneranno i giovani nella trasformazione sociale e politica in corso. Con la guerra e con la crisi economica che arriverà in autunno vediamo l’economia mondiale che si ristruttura – perché c’è un pezzo di mondo che si sta scollegando dall’Occidente, o oppure è l’Occidente che si sta scollegando da un pezzo di mondo? – e già sappiamo che questo avrà delle grosse conseguenze che vivremo in prima battuta e toccheremo con mano; saranno i giovani i protagonisti di nuovi movimenti, delle possibili nuove lotte che si potranno dare in questo frangente? Quale sarà il loro ruolo? Sarà importantissimo come si posizioneranno domani.

Quindi abbiamo vogliamo capirci qualcosa di più, confrontarci e dare la parola a voi ragazzi. Con alcuni di voi a Modena ci siamo conosciuti nell’ultimo periodo con lo sciopero contro l’alternanza scuola-lavoro. Noi c’eravamo, siamo venuti a dare il nostro sostegno ma anche e soprattutto a conoscere le profonde motivazioni oltre la retorica, oltre a quello che dicono ceti politici, collettivi, partitini, sindacati. Volevamo ascoltare direttamente chi era in quella piazza, volevamo sentire quali erano i motivi materiali della rabbia e quali le problematiche che si vivono non solo a scuola, ma a essere appunto “i figli della crisi”, a essere una generazione che non deve cercare giustificazioni per far casino. Se la voglia di far casino c’è, be’, è più che legittima, perché ormai ne state vedendo talmente tante che non serve un motivo specifico per essere spaventati, nutrire delle ansie o essere incazzati. Ecco, è su questo che ci piacerebbe continuare discutere.

Per sciogliere il ghiaccio abbiamo chiamato con noi Gigi Roggero. Doveva venire anche un’altra ospite, Anna Curcio, anche lei come Gigi insegnante, anche lei redattrice della rivista «Machina», anche lei ricercatrice indipendente, soprattutto per quanto concerne i temi legati al genere e alla razza. Purtroppo non è potuta venire per problemi di salute, e quindi abbiamo discusso con Gigi su come si sta trasformando la scuola capitalistica nella sua struttura in questa fase, e quali i nodi da sciogliere.

Buona lettura.

Gigi Roggero

Grazie davvero ai compagni di Kamo, grazie dell’occasione di fare questa discussione. Faccio tre premesse, brevi, e poi dirò alcune cose spero rapide.

La prima premessa è che, se mi dovessi presentare, io sono un militante politico per scelta e un insegnante incidentalmente, per casualità. La seconda, visto il sottotitolo I giovani al tempo della crisi, è che io giovane oggettivamente non lo sono, e quindi sarete voi a dovere parlare dei giovani e della crisi. Non sono oggettivamente giovane, mentre soggettivamente non lo sono mai stato. Perché vedete, anche quando ero oggettivamente giovane, odiavo la definizione di giovane, per cui non mi sono mai riconosciuto in quella categoria. La terza cosa è che tendenzialmente le cose le dico e magari le ripeto per molto tempo, anche affabulando. Se quindi a un certo punto mi vedeste insistere troppo su aneddoti o comunque occupare troppo tempo, voi tranquillamente toglietemi la parola.

Dirò quindi due parole su come vedo la scuola, innanzitutto dal punto di vista politico, e non su come la vedo io individualmente – perché l’individuo è un’invenzione della modernità capitalistica, dunque non bisogna rassegnarsi all’io. L’individuo non è sempre esistito, anche a scuola a un certo punto inizieranno a parlarvi di individui, voi sappiate che esiste solo da un certo momento in avanti, tra il Cinquecento e il Seicento. Prima gli individui non esistevano, e tutto sommato la loro invenzione non è stata propriamente buona. Quindi eviterò la boria di dirvi come la penso io, ma proverò a riportare le riflessioni politiche fatte insieme a vari altri compagni e alle reti di compagni (come le riviste «Machina» e «Commonware»), le esperienze politiche a cui sono stato interno e le elaborazioni che abbiamo fatto sulla scuola. Si tratta perciò di un pensiero collettivo, che ovviamente la mia posizione casuale e incidentale di insegnante mi permette di verificare, correggere, modificare dall’interno di questo ruolo.

La prima questione da chiarificare è che cos’è, davvero, la scuola. Allora, ne sentirete tante sulla scuola. Sicuramente ne avete già sentite, anche dagli insegnanti quando vi sventolano «il valore della scuola», «l’importanza della scuola». Soprattutto gli insegnanti di sinistra, con la loro concezione di una scuola idealizzata e che non esiste più o che non è mai esistita. Uno slogan molto diffuso ci dice che “bisogna difendere la scuola pubblica”. Però bisogna subito capire che scuola è questa che si dovrebbe difendere.

Mettiamolo chiaro fin da subito: la scuola è un’industria. La scuola è l’industria scolastica. È un’industria che ha un obiettivo ben preciso, quello di produrre della forza lavoro, e di produrre la soggettività di questa forza lavoro. Cosa intendo con “produzione di soggettività”? Intendo che voi, quando entrate in una scuola, venite prodotti in quanto attori che devono muoversi dentro una trama di relazioni, che costituisce la società capitalistica. Come dirò anche più avanti, la questione della disciplina e di come vi dovete comportare è fondamentale e su questo insistono parecchio i vostri insegnanti. E magari soprattutto in alcuni indirizzi, soprattutto nei tecnici o nei professionali, nelle rampognate dei prof il paragone viene fuori di continuo: «Quando vi troverete nel mondo del lavoro…», «Se già adesso fate così, pensate a cosa succederà quando vi troverete davanti a un datore di lavoro», e via discorrendo. Riassumendo, la scuola è un’industria che ha l’obiettivo preciso di produrre la soggettività della forza lavoro, ovvero un modo, oltre che di produrre, di comportarsi e di accettare le regole del gioco.

Spesso si parla di “aziendalizzazione” della scuola; ma aziendalizzazione della scuola non significa semplicemente “privatizzazione”, cioè soggetti privati che entrano nella scuola o nell’università. È sicuramente anche questo, intendiamoci: ad esempio a Bologna ci sono degli istituti che hanno le officine della Ducati, perché è da lì che vanno a pescare. Però non è solo questo, solo l’entrata del capitale privato dentro un’istituzione che prima era pubblica. “Aziendalizzazione della scuola” significa che la scuola stessa, indipendentemente dal fatto che sia pubblica o privata, deve ragionare come un’azienda. Quindi deve calcolare nei termini di input e output, nei termini dell’efficacia produttiva, dei costi-benefici, e così via.

Vi faccio un esempio. Quello che viene chiamato “preside” non è più il preside, ma un “dirigente scolastico”. Non è solo un cambiamento di definizione formale, c’è un cambiamento sostanziale. Il dirigente scolastico deve gestire la propria azienda, e deve gestirla facendo che cosa? Gestendo la forza-lavoro, facendo promozione e marketing, attirando le famiglie degli studenti, che sono “utenti”. Interviene, che so, negli scrutini finali e dice «questo utente qua va promosso perché sennò poi la famiglia è scontenta»; «questo utente qua è di una famiglia che non ci interessa più di tanto, una famiglia da cui non ne caviamo fuori molto e quindi questo qua può essere abbandonato, è sacrificabile». Quindi il dirigente scolastico è un manager, che interviene esattamente come il manager rispetto all’azienda: facendo un’analisi dei clienti.

Anche le promozioni e le bocciature non rispondono a questo fantomatico criterio del “merito”, parola che, appena la sentite, dovete spolverare le armi che avete (e vabbè, credo che non ci sia nemmeno bisogno di soffermarci sul perché il merito faccia parte del linguaggio del potere). Il rapporto tra promozioni e bocciature dipende dagli interessi di mercato che i singoli istituti hanno rispetto al territorio e alla clientela. E lo studente, oltre a essere un “futuro lavoratore”, è a tutti gli effetti forza lavoro già operante, da un lato in quanto utente messo in produzione, dall’altro in quanto comproduttori di saperi, merce centrale nel capitalismo contemporaneo.

E poi lo vedete anche voi la neolingua che si parla nell’industria scolastica. L’invasione, la diffusione, l’inflazione degli acronimi – Pof, Ptof, Pdp, Pcto e tutte queste cazzate qui. Onestamente io non ci ho mai capito niente, e per quanto mi rifiuti di capire, tutti gli altri insegnanti si ostinano a parlarmi per acronimi. Attenzione, questi termini non sono neutri. Perché si usano? Perché è molto nello stile aziendalista. Se aveste modo di sentire come si parla nelle aziende, vedreste che funziona così. Quindi persino le siglette coi puntini che si usano a scuola sono funzionali a questo processo di aziendalizzazione.

Quindi sappiate che, quando andate a scuola, siete degli operai che vanno in un’industria. Degli operai specifici, degli operai della conoscenza. Degli operai, ovviamente, collocati dentro una gerarchia di istituzioni, perché non si pretende da tutti la stessa cosa. Per farla breve, la funzione di ogni istituto cambia a seconda delle gerarchie in cui l’istituto stesso è collocato: la posizione cambia se è un liceo, se è un istituto tecnico o se è un professionale; e poi che tipo di liceo o di istituto è; e poi in che zona è collocato, se è del nord o del sud, se della città o della provincia, oppure come si piazza nel ranking, nella classifica degli istituti. Quindi la scuola funziona a tutti gli effetti come un’industria.

A questo punto, proviamo a vedere chi lavora dentro questa industria. Come abbiamo già anticipato, ci sono gli organi della dirigenza industriale, poi il personale tecnico-amministrativo e i professori. I professori sono quelle figure che riconoscete perché si lamentano sempre. Detto tra noi, questo lamento non l’ho mai capito: tutto sommato il professore fa 18 ore di lavoro alla settimana. Lo so che è un discorso che potrebbe suonare come ambiguo e che se ci fosse qualche sindacalista immediatamente si inalbererebbe; però insomma, Stachanov nel ’35 aveva altre impellenze dal punto di vista dell’orario e della fatica. Poi mi direte se nella vostra esperienza avete visto qualcosa di diverso, nella mia ciò che vedo è che i professori sono quelle figure che godono nell’esibire un supposto peso del mondo sulle proprie spalle. Io non capisco mai effettivamente che cosa facciano per ritrovarsi sulla groppa tutta questa tragedia.

Sono solito dire che non è un granché fare il professore, però tutto sommato dal punto di vista dell’orario è comunque meglio che lavorare veramente. È vero che, oltre alle 18 ore formali, ci sono i consigli di classe, gli scrutini, i compiti da correggere e le lezioni da preparare; però, ripeto, stiamo parlando di un tempo limitato rispetto a tanti altri lavori. Limitato però anche dal punto di vista del salario. Tenete conto che un docente guadagna 1500-1600 euro con scarsissima progressione di carriera, vale a dire che il salario aumenta di ben poco anche se sei lì da venti o trent’anni. Il salario è molto basso se si tiene conto che i professori sono figure che, dal punto di vista della gerarchia capitalistica, sono qualificate: ganno quantomeno la laurea e spesso non solo, perché adesso molti sono profughi dall’università, arrivano proprio con i barconi carichi dei loro titoli, cioè dottorati, master, assegni di ricerca ecc. Li riconoscete “come idealtipo” perché sono quelli più frustrati, più con la bava alla bocca, che rompono di più le palle. Quindi 1500-1600 euro, se ci atteniamo a quelle che sono le gerarchie capitalistiche, quindi il rapporto tra titolo di studio e salario, effettivamente è poca roba se lo compariamo al salario corrispondente europeo; al contempo, però, è piuttosto basso l’orario di lavoro. Quindi è come se ci fosse stato uno scambio tra salario e orario, ossia lavoro poco e guadagno poco.

Questa è stata la cosa che è stata pacificamente accettata anche dai sindacati, anzi direi sollecitata dai sindacati. Si è infatti portati a identificare non solo nel personale tecnico-amministrativo e Ata, ma anche nel ruolo del professore il “sogno” – io direi la distopia – dell’arrivare all’impiego pubblico. Nell’industria scolastica ci sono tanti Checco Zalone, soddisfatti di aver raggiunto il posto fisso: che lo si sia ottenuto facendo il poliziotto, l’impiegato delle poste o il professore, cambia poco. I sindacati propongono un mondo di impiegati pubblici, fatto di Checco Zalone e ragionier Filini, un mondo soggettivamente terrificante e di completa alienazione. Decisamente meglio la precarietà!

Succede quindi che mediamente gli insegnanti, proprio per questo squilibrio tra titolo di studio e salario, si portino dietro un carico di frustrazione che aumenta esponenzialmente se appunto arrivano dall’università, quindi se pensavano, sognavano, volevano fare altre cose e invece si ritrovano in una scuola superiore. Più si scende nella gerarchia degli istituti e si va verso i professionali, più aumenta la fissazione con la disciplina. Nei consigli di classe, l’aspetto della didattica è piuttosto marginale; si parla, fondamentalmente, della disciplina («quello ha ruttato», «quello ha scoreggiato in classe», «quello urlava» e tutte robe di questo tipo). Spesso l’insegnante non ha chiari i confini del proprio ruolo, cioè non capisce che è lì per insegnare e dovrebbe svolgere una funzione di produzione e trasmissione di conoscenza. Invece l’insegnante diventa un po’ vigile, un po’ poliziotto, un po’ assistente sociale – tutti lavori disprezzabili, ovviamente – con un’accentuazione ulteriore se di sinistra.

Mettiamolo in chiaro una volta per tutte: tendenzialmente il peggio che vi possa capitare è avere degli insegnanti di sinistra. Sono quelli più moralisti. Di fronte a un’occupazione, ad esempio, un bell’insegnante reazionario dice: «Sono contro perché c’è la legalità e c’è l’illegalità, e se c’è l’illegalità mando i carri armati e vi stermino». Il reazionario rende chiari i termini del problema, cioè la questione dei rapporti di forza: se abbiamo la forza fronteggiamo i carri armati procediamo, se non l’abbiamo scegliamo tatticamente altre strade. Sono tuttavia chiari il ruolo e il rapporto amico-nemico. Invece, cosa fa l’insegnante di sinistra? L’insegnante di sinistra è quella strana figura che innanzitutto vi dirà che non ci sono i confini di ruolo, quindi «sì, io sono insegnante, ma in fondo noi siamo un po’ amici». Non è vero. Soggettivamente mi posso collocare dentro a una classe in una maniera più simpatetica, ma oggettivamente il mio ruolo di insegnante mi identifica come controparte degli studenti. Su questo non ci devono essere equivoci o ambiguità. Questo vale anche altrove: soggettivamente ci si colloca dentro un ruolo in un modo o in un altro, ma comunque rimangono dei ruoli capitalisticamente determinati. Dentro un’industria, voglio dire, uno può avere un caposquadra testa di cazzo o un caposquadra che è una brava persona, ma è pur sempre il caposquadra. E non è che i padroni siano tutta gente con la bava alla bocca, possono essere delle bravissime persone, però non significa niente: quando si dice che sei uno sfruttatore, non è un’etichetta morale, è un posizionamento oggettivo.

Così avviene anche per gli insegnanti. Sì, se si vuole sono delle controparti particolari, essendo anche loro dei lavoratori dell’industria della formazione, però l’insegnante di sinistra cercherà continuamente di mistificare, cioè di nascondere, il ruolo oggettivo che ricopre. Quindi si siederà tra di voi, verrà vestito in modi “colorati” e via di questo passo. Ecco, di quelli lì diffidate a priori, perché nel momento dell’occupazione non vi dirà «io sono contro perché occupare è reato», no, vi dirà: «io non sono contro l’occupazione, ci mancherebbe, le ho fatte anche io, MA…». È come quando uno dice «non sono razzista, ma…», quello che viene dopo il “ma” squalifica tutta la prima parte della frase. Anche in questo caso, dimenticate tutta la prima parte della frase e ascoltate solo quello che viene dopo la congiunzione avversativa. Il prof vi dirà che ai suoi tempi si occupava, ma si occupava in modo diverso, mentre voi non siete consapevoli di come occupate, ed è quello lì che vi critica, mica l’occupazione in sé: ci mancherebbe, non è mica un reazionario! Ecco, quello lì cercate di “farlo fuori”, allontanarlo, perché aggiunge a tutte le cose che abbiamo detto prima una carica di ipocrisia moralistica veramente insopportabile.

Un’altra figura tremenda, che infesta i peggiori incubi degli studenti, è quella della professoressa. E non a caso la dico con questa connotazione di genere, dal momento che la dimensione di genere tra i professori è rilevante. Mi spingerei quasi a dire che nella scuola non vige una dimensione patriarcale, ma più che altro una dimensione matriarcale. In primo luogo dal punto di vista quantitativo: mediamente le professoresse nelle scuole sono la maggioranza o la stragrande maggioranza del corpo insegnante, fin dai tempi del libro Cuore. Da allora è entrata nell’immaginario collettivo la “maestra dalla penna rossa”, a simboleggiare la scuola come veicolo di emancipazione femminile. Però soprattutto la professoressa è quella figura che incarna, nel suo atteggiamento matriarcale o meglio maternalista, una tecnica di potere. È diverso – non meglio o peggio, attenzione, semplicemente diverso – dal paternalismo, il meccanismo del padre-padrone, del bastone e della carota. Il maternalismo non funziona così. Il maternalismo funziona accarezzandoti. La professoressa maternalista dirà: «I miei ragazzi», e li tratterà come dei figli; però dei figli ai quali, nel momento in cui non faranno quello che la professoressa maternalista vuole, dirà: «Mi avete deluso». Che è la cosa più atroce da dire ai figli, figurarsi a delle persone che non sono nemmeno i tuoi figli. E infatti, già dire “i miei ragazzi” o “i miei studenti” è terrificante: i “miei” di chi? In base a che cosa se voi avete una professoressa dovete essere i suoi studenti, o essere trattati come i suoi figli?

Attenzione, quando parlo di “maternalismo” o di “matriarcato” mi riferisco a un fenomeno che è agito spesso da donne, così come il patriarcato e il paternalismo era agito spesso da uomini; tuttavia (ed è importante da sottolineare) può assumere una connotazione che non è necessariamente di genere in senso biologico. Potete trovare degli insegnanti uomini che sono altrettanto maternalisti, ovvero che utilizzano anche inconsapevolmente questa tecnica del potere basata sull’“abbraccio”, sull’“accarezzare” e poi sul ricatto morale della delusione.

È una tra le cose più atroci, più subdole che si possano determinare in un rapporto tra insegnante e studente, e che possiamo utilizzare come angolo prospettico per osservare un fenomeno più generale e delicato. Negli anni Novanta si era parlato molto della femminilizzazione del lavoro, cioè della massiccia entrata delle donne dentro il mercato del lavoro, dentro a dei rapporti di subalternità e sfruttamento. Ora, secondo me, dovremmo iniziare ragionare anche nei termini di una femminilizzazione del potere. Per carità, non sto parlando del potere ad alti livelli, sebbene attenzione, anche lì la situazione pare che stia iniziando a mutare; ma sicuramente in alcuni ruoli gestionali ai livelli medio-bassi e sicuramente in ambiti come l’industria della formazione, della riproduzione, del mondo delle cooperative, della cura, il maternalismo e il matriarcato iniziano ad avere un peso rilevante. Sono questioni delicate, che bisognerebbe maneggiare con cautela, ma che hanno una loro importanza e dunque, prima o poi, toccherà affrontare seriamente.

La terza questione di cui vorrei parlare è quella del sapere e della conoscenza. Cioè, qual è il sapere e la conoscenza – e qua lo chiedo direttamente a voi – che viene trasmesso dentro le industrie scolastiche? Si tratta di un sapere e di una conoscenza estremamente modularizzati, trasformati in pillole, in una banale trasmissione di nozioni, che non permettono mai di affrontare i problemi aperti. Per fare un esempio, prendete la questione (verso cui ho un’avversione radicale) dei quiz e delle crocette. Per come lo immagino, un movimento di studenti che rifiutasse e iniziasse a bruciare tutte le prove o quiz a crocette, secondo me sarebbe un movimento estremamente avanzato. E invece nella mia esperienza, lo devo ammettere, molti studenti chiedono i quiz e le crocette. Per certi aspetti c’è una reciproca convenienza: l’insegnante lavora indubbiamente di meno, e anche da parte degli studenti c’è l’idea che si riesca a lavorare di meno, perché prepararsi per il quiz a crocette è più semplice e rapido che non prepararsi invece per un’elaborazione complessa. Però capite anche voi che sul lungo periodo ciò ti addestra soltanto alle nozioni, a meccanismi pavloviani, a forme estremamente impoverite del sapere. Si tratta di conoscenze che oggi ci sono e che domani non ci sono più, che ti appiccichi in testa al mattino e al pomeriggio, dopo aver fatto la prova, non ti ricordi più, come le poesie imparate a memoria alle elementari, ma soprattutto che non formano alla capacità di ragionamento autonomo. Uno studente può prendere tutti dieci con i quiz e le crocette e alla fine dell’anno non sapere assolutamente nulla, non essere in grado di ragionare su nulla.

Ovvio che qui non si sta facendo l’elogio della fatica, ma si vuole evidenziare che oggi il sapere che viene trasmesso è di questo tipo, un sapere impoverente e banalizzante perché non ti permette di confrontarti con i problemi aperti. Sempre più spesso tanto i docenti quanto spesso anche gli studenti hanno il terrore delle domande che non abbiano già una risposta preconfezionata. Alla fine, dopo la lezione, c’è la domanda e tu ti aspetti una risposta che sia vera o falsa, sì o no, la 1, la 2 o la 3. Non c’è nessuna formazione alla capacità di affrontare delle questioni che non abbiano delle risposte già predeterminate. Ma voi, che cosa ve ne fate di un sapere di questo tipo?

Poniamola, ad esempio, nei termini dell’orientamento al mercato del lavoro (per quanto non mi sia simpatica l’opzione per cui la scuola debba preparare al mercato del lavoro, ma come dato di realtà le famiglie che tirano fuori i soldi immaginano innanzitutto lo sbocco occupazionale). Se vi preparate sullo specialismo di un micropezzo di un determinato sistema, considerati i livelli e la velocità dell’innovazione attuale, quella nozione che avete appreso oggi c’è e domani non vi servirà più a niente, ed ecco che vi ritrovate immediatamente spiazzati. Tanto è vero che, nel mercato del lavoro capitalistico, le conoscenze che vengono più pagate sono quelle di chi si deve inventare delle soluzioni che non siano preconfezionate.

Mettiamola invece da un lato che a noi interessa di più: come trovare le forme nuove di lotta e organizzazione per trasformare questa scuola che non ci piace? I compagni di Kamo vi chiedono “scusa, qual è la nuova forma di organizzazione?” e vi propongono di scegliere la risposta 1, 2, 3 o 4? No, sapere sciocco. Spetta a voi inventarla, e se voi non avete una capacità di ragionamento che vi porti ad affrontare dei problemi aperti e per cui non ci sono delle risposte preconfezionate, rischiate di ripetere dei modellini che già esistono e che non vanno da nessuna parte, oppure vi trovate completamente spiazzati. Qui c’è già una traccia dell’origine di tante delle forme contemporanee di ansia e inquietudine, che vengono medicalizzate attraverso lo psicologo – per inciso, la questione degli psicologi apre un grosso terreno, che magari possiamo affrontare in seguito. Attraverso lo specialismo psicologico vengono individualizzati dei problemi che invece sono sociali, anche connessi all’industria scolastica e alla formazione. Una grossa fetta dell’ansia che viene sempre più spesso avvertita dagli studenti deriva infatti dal senso di incapacità nell’affrontare delle situazioni che non hanno già una soluzione. E dire che proprio le situazioni senza già una soluzione dovrebbero essere quelle più emozionanti, più eccitanti, più aperte alla possibilità dell’imprevisto! Laddove c’è già una soluzione, siamo fregati, perché la soluzione è quella che ci hanno già dato quegli altri. Noi invece dovremmo formarci e rivendicare di essere formati al ragionamento per problemi che non hanno risposte vecchie.

Di questi temi e dell’impoverimento dei saperi però, che io sappia, nelle scuole se ne dibatte poco o non se ne dibatte affatto. Non sono interessati i sindacati, quelli che ci vogliono trasformare in Checco Zalone e ragionier Filini. Non sono interessati gli insegnanti, che sublimano la propria carenza salariale e miseria di ruolo attraverso il riconoscimento di status, di quelli che portano il peso del mondo sulle spalle. E gli studenti? Che dite?

Insomma, io credo che al di là di tutte le questioni assolutamente legittime relative ai tagli alla scuola, ai disservizi, a quel che non funziona, porre in maniera radicale la rivendicazione di un sapere ricco sia una cosa assolutamente fondamentale. Quello lì è il nodo centrale, secondo me, della scuola.

Poi ovviamente c’è il rapporto tra scuola e lavoro. Per come la vedo io, il rapporto tra scuola e lavoro va ben oltre la questione del Pcto, come viene chiamato con l’ennesimo acronimo (non mi ricordo cosa significhi e non lo voglio sapere, una volta si chiamava alternanza scuola-lavoro, ma insomma è sempre quella cazzata lì). Comunque, per quanto riguarda il Pcto, vi dico come l’ho vista io, poi mi direte se ho compreso male. Ricordiamo tutti le mobilitazioni che hanno smosso effettivamente in avanti la situazione, lanciate a partire dai casi drammatici di ragazzi morti durante lo svolgimento del Pcto. Ebbene, io ho l’impressione che il nocciolo delle mobilitazioni vada ben al di là dell’alternanza scuola-lavoro, e che questo sia un pretesto (uso la parola pretesto con un’accezione positiva, di legittimo utilizzo di ogni mezzo).

Partiamo dall’ammettere che i Pcto (o quantomeno quelli che ho visto io) sono più delle perdite di tempo che altro. Non rispondono effettivamente al rapporto tra scuola e lavoro, sono perlopiù cose grottesche: fotocopie, corsi motivazionali, cagate del genere. I casi più tragici sono avvenuti soprattutto in alcuni istituti professionali, in cui effettivamente c’è un po’ di forza lavoro che viene presa e buttata a fare lavoro gratuito per dei padroni parassiti. Ho però l’impressione che le mobilitazioni siano in realtà partite da quello che dicevano i compagni di Kamo nella parte finale del loro intervento. Detto in altri termini, le mobilitazioni sul Pcto hanno voluto dare un lessico della rivendicazione a qualcosa che ben oltre quel tipo di linguaggio. Per dirla terra terra, io ho l’impressione che molte occupazioni sono avvenute per dire: «basta, non ce la facciamo più!». E questo non svaluta le mobilitazioni, tutt’altro! Proviamo quindi a guardare un po’ al quadro complessivo.

Prendiamola larga e riassumiamo per sommi capi gli eventi principali che avete vissuto voi. Sullo sfondo c’è una concatenazione di crisi. A occhio e croce inizia nel 2007-2008 con il crack dei mutui subprime negli Stati Uniti e il crollo di Lehmann Brothers. Le sue conseguenze hanno diverse evoluzioni sul piano globale: infatti già nel 2008 c’era il movimento dell’Onda il cui slogan era «noi la crisi non la paghiamo», e a seguire il ciclo di movimenti Occupy. A un certo punto si è iniziato a parlare di uscita dalla crisi, e di lì a poco scoppia il Covid. Quando il Covid comincia a defluire inizia la guerra. Ecco perché questa generazione qua, la vostra generazione, non ha bisogno di tanti motivi di rivendicazione, come vorrebbero i professori di sinistra, non deve preoccuparsi di stilare verbose e complicate piattaforme burocratiche. Questa generazione è fatta di giovani che appunto sono “i figli della crisi”, che sono state socializzate dentro la crisi e che non hanno mai visto nient’altro che la crisi nelle sue differenti evoluzioni.

Se le cose stanno così, il fatto che l’inizio di mobilitazione che c’è stato a gennaio (e che speriamo che sia solo un inizio e assuma degli sviluppi imprevedibili) non abbia sempre espresso una lista di rivendicazioni, non è né una sorpresa né un limite. Mi sembra che l’opposizione al Pcto sia, in qualche modo, un tentativo di tradurre in un linguaggio rivendicativo una rabbia che invece parla di qualcosa di molto più profondo, e secondo me anche di molto più radicale. E se guardiamo adesso tutti i problemi connessi alla questione della guerra, come si intreccerà questa situazione a questa rabbia? Mi piacerebbe saperlo da voi.

Come ritornerete a scuola a settembre? Probabilmente, come si dice ora con il lessico pandemico, “in presenza”: una volta insieme in classe, cosa verrà portato avanti delle mobilitazioni che ci sono state negli ultimi mesi? Come la guerra irromperà dentro la dimensione giovanile? Pensate che ci siano delle possibilità di ripresa, di nuovo inizio delle mobilitazioni a partire da settembre-ottobre? Secondo me sono queste le cose veramente importanti da discutere: la ricerca dei terreni e delle tematiche con cui rilanciare le proteste.

E a tal proposito, prima di concludere, mi limito a dire una cosa. Se posso (non dico darvi un consiglio, perché non ne avete bisogno) dire quello che penso sulla vicenda, io credo che rispetto alla guerra si debba sfuggire alle trappole del già noto.

Non solo sfuggire alle trappole mediatiche della logica dello schieramento, Ucraina-Russia, credo che ciò sia abbastanza scontato; pensavo piuttosto a un problema di fondo. Come sapete, nei decenni trascorsi, ci sono stati parecchi movimenti per la pace che si esprimevano su un terreno prevalentemente ideale. “Che bella la pace, sarebbe bello che andassimo tutti d’accordo” (mah, a dire il vero io questo non l’ho mai pensato, però si dice così). Ora, secondo me bisogna scansare quel terreno lì. Bisogna riuscire a evitare di pensare la guerra come un fatto di semplice cronaca internazionale o di buoni sentimenti. “Sto con l’Ucraina”, “sto con la Russia”, “sto con la pace”, “sto con la guerra”, eccetera.

Un tempo si diceva che bisogna portare la guerra a casa. Ecco, io credo che sia necessario proprio questo: portare la guerra a casa. Il punto centrale non è come io intervengo pubblicamente sui grandi temi del momento. Se la politica internazionale è parte di quello che noi viviamo, e se sempre di più incide nel concreto delle nostre vite, la domanda diventa: dove noi possiamo intervenire esattamente? Dove la geopolitica incide materialmente sulle nostre vite?

Capite bene, qua il problema non sarà se in inverno il termosifone funziona o non funziona nel singolo istituto, ma allargare lo sguardo fino a capire come queste questioni toccheranno i vari aspetti di tutto il nostro quotidiano: la domanda è se nelle case si potranno accendere i riscaldamenti 24 ore al giorno oppure no, come si va a scuola, con la piega che sta prendendo il costo della benzina, il carovita: ecco, sono solo alcuni dei temi materiali che si potrebbe rintracciare nella vita di tutti i giorni.

Sia chiaro, con questi finti dibattiti organizzati dalle scuole sulla questione internazionale e sulla pace si rischia di depoliticizzare i temi materiali, cioè di addolcirli e quindi ostacolare il conflitto. Per “portare la guerra a casa” e ribaltarla su chi ci riduce in questa condizione, bisogna partire individuando quanto la guerra incide concretamente sulle nostre vite, dentro e oltre la scuola. Ora però mi taccio, voglio sapere principalmente da voi cosa ne pensate.