Note per approfondire la discussione

La guerra che viene è il grande fatto del nostro tempo. Cifra del presente e tema centrale intorno a cui tutti gli altri si ricombinano, si ristrutturano, si organizzano. Tra questi, la scuola e l’università, punti nodali della riproduzione capitalistica e sociale.

Da una parte, come «industrie della formazione» atte a produrre e disciplinare la merce oggi più preziosa: quei soggetti che verranno chiamati a lavorare e combattere per la guerra dentro fabbriche, magazzini, laboratori, aule e uffici, o direttamente sul campo di battaglia. Dall’altra, tuttavia, come luoghi di mobilitazione giovanile e comportamenti di rifiuto che negli ultimi anni, intorno ai conflitti globali, e in special modo la Palestina, che coinvolge anche le dimensioni decoloniale e della razzializzazione interne alla composizione di classe delle nostre latitudini, hanno visto una nuova generazione politica prendere parola, tra tentativi di conflitto, spontaneità e contraddizioni.

Come si stanno trasformando scuola e università dentro la guerra? Quale funzione sono chiamate a ricoprire, da Stato, imprese e politica, nell’organizzazione, mobilitazione, e produzione bellica? Quale ruolo degli istituti tecnici e professionali, baricentrali per la formazione della forza lavoro specializzata per la fabbrica della guerra e al contempo alla formazione allo sfruttamento, con alta concentrazione di soggettività razzializzate, ma sovente esclusi o impermeabili agli interventi politici? Quali sono i soggetti coinvolti dentro i processi di trasformazione e che istanze, pulsioni e visioni materiali esprimono (o possono esprimere) nelle mobilitazioni contro la «fabbrica della guerra»?

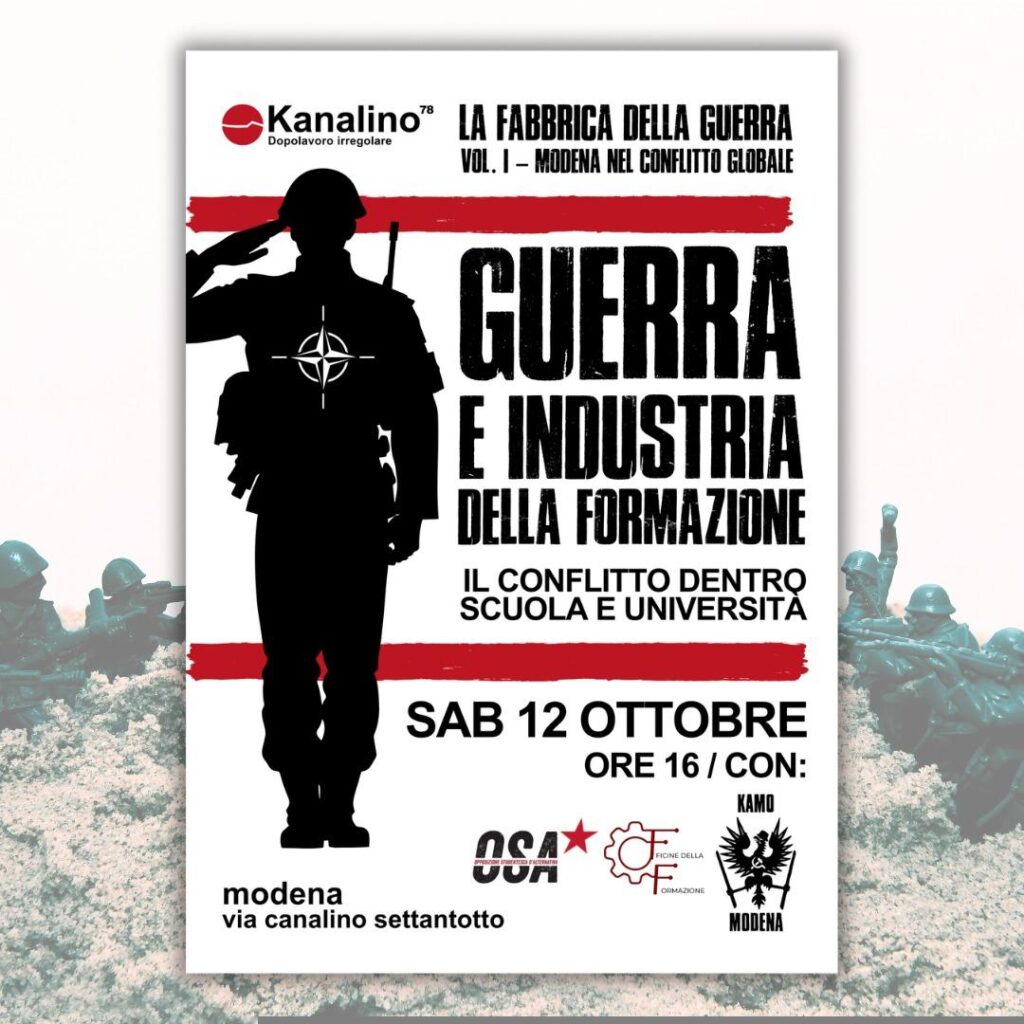

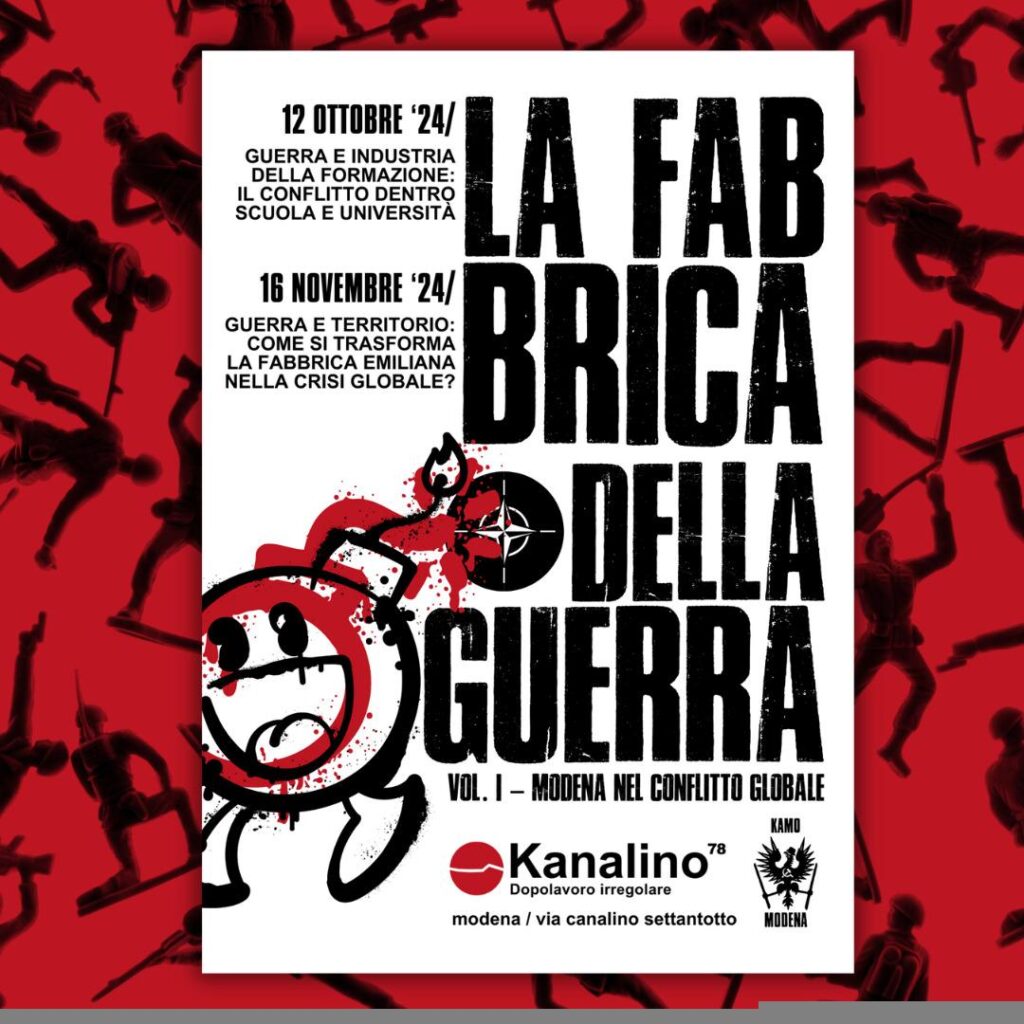

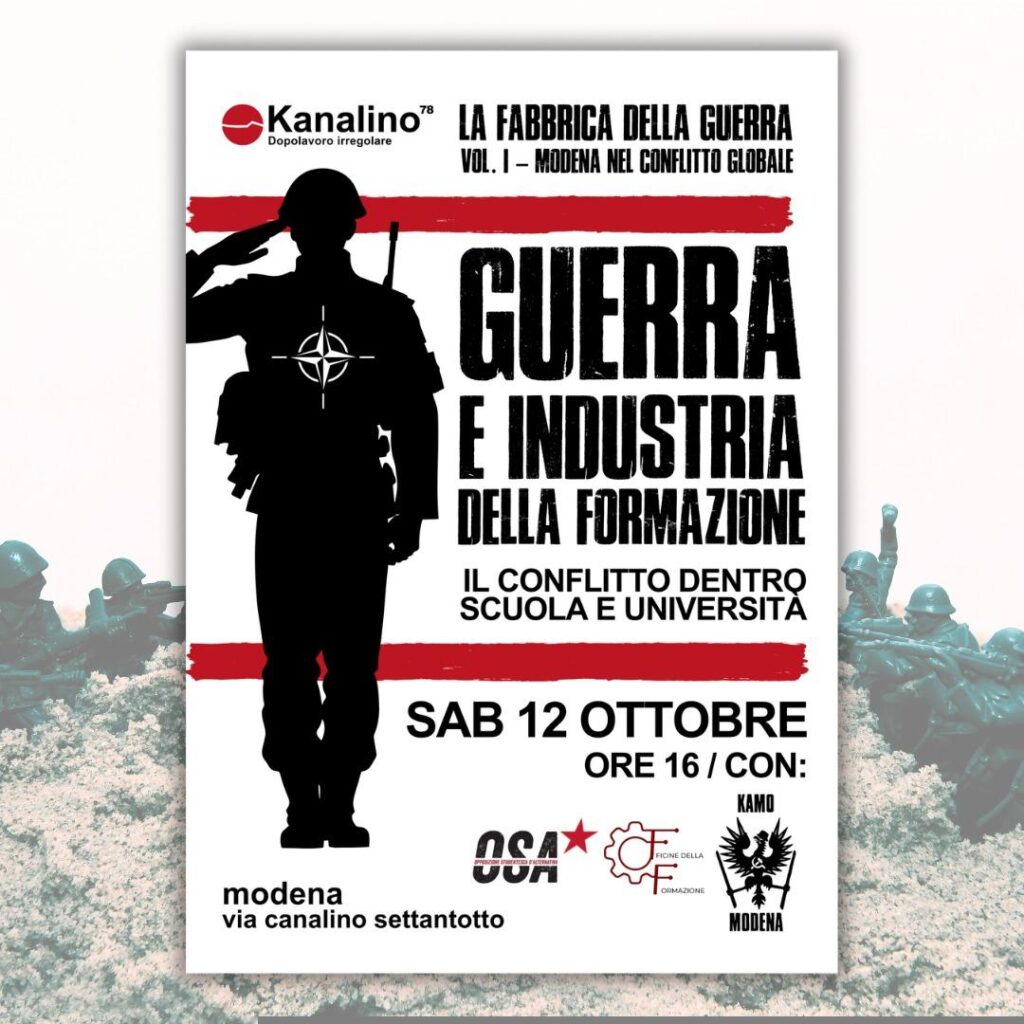

Sono queste alcune piste da cui siamo partiti nella discussione del primo incontro del ciclo «La fabbrica della guerra», organizzato il 12 ottobre 2024 al Dopolavoro Kanalino78 a Modena, con studenti – militanti di collettivi e organizzazioni – attivi nelle lotte di scuole e università. Un ciclo pensato come una macchinetta per inchiestare soggetti, territori e processi coinvolti in questo tempo di guerra da decifrare e sovvertire, e inquadrare nuovi strumenti, punti di vista, elementi in grado di affrontarne la complessità all’altezza giusta – obiettivo sicuramente alto – dei problemi.

Vogliamo qui, in questa introduzione agli interventi, elaborare meglio il nostro punto di vista su alcuni nodi che la discussione con i compagni ci ha permesso di definire meglio. Senza certezze in tasca, se non quella della materialità dei problemi che si pongono collettivamente, e alcuna ricetta per l’avvenire, se non quella di porre tale materialità a verifica e alla proficua discussione, che speriamo possa approfondirsi e costruire un punto di vista più avanzato sui problemi, insieme a tutti i compagni validi come quelli intervenuti al dibattito.

Il protagonismo sociale, o della ricerca dell’autonomia

Tagliando subito con l’accetta, dagli interventi del dibattito crediamo emerga chiaramente un punto critico di questa fase, che non è una novità ma portato lungo di fasi precedenti che non possiamo qui approfondire: la debolezza, quando non proprio assenza, di protagonismo sociale dei soggetti – in questo caso, appunto, studenti, ma il discorso si può generalizzare. Protagonismo sociale che possiamo (e ci piace) chiamare anche autonomia, con la a minuscola. Se c’è un nemico da scardinare, è questo non protagonismo, questa passività, che come Kamo abbiamo toccato con mano direttamente anche a Modena nelle esperienze e negli incontri avuti insieme al soggetto giovanile della nostra città.

Questo non protagonismo, dal nostro punto di vista, può assumere varie forme.

La più immediata è il ritirarsi individuale e individualistico da ogni tipo di partecipazione collettiva, da processi di attivazione e decisione dove mettere in gioco la propria forma di vita che lo status quo capitalistico ha assegnato alla nascita, dal farsi avanti all’interno di una dimensione di mobilitazione che ecceda il proprio io e lo arricchisca, in una sintesi non più scindibile, in un noi. Il ritirarsi, quindi, in un privato oggi sovrapponibile completamente al mondo della merce, al suo più o meno edonistico e nichilistico godimento. Il godimento davvero povero della potenza della vita fatta coincidere col segno impresso su di essa dal rapporto sociale di capitale. Questa è la forma che è stata chiamata e che riteniamo corretto chiamare della diserzione, maggioritaria oggi tra gli studenti oltre che nella società più complessiva, con tutte le sfumature e gradazioni del caso: dal votarsi all’imperativo di arricchimento facile e veloce che la ragione neoliberale, ancora nella sua fase di putrefazione, promette possibile e auspicabile (magari cavalcando la schizofrenia dei flussi tramite app di trading e criptovalute che hanno reso portatile la speculazione finanziaria), al ritagliarsi una nicchia di comfort, civile e moralmente sostenibile, vivibile e discretamente sensibile, nel caos sempre più crescente della realtà percepita.

Ma vediamo anche la forma della delega del proprio protagonismo a un ceto di attivisti “professionisti”, scegliendosi il “brand” identitario che più aggrada o si addice al proprio curriculum, accontentandosi di seguire, condividere, likeare – nella vita vera come si fa sui social – contenuti fruiti ma mai prodotti dalla propria autonomia, per poi passare ad altro al cambio di trend; fruizione passiva, momentanea, di cause o lotte, da utenti consumatori, che in una città come Modena le articolazioni istituzionali e le cinghie di trasmissione del centrosinistra (spesso coincidenti) hanno buon gioco a sussumere e capitalizzare nei propri meccanismi, con risorse materiali e di posizione adeguate ad assorbire e rendere compatibile ogni piccolo sussulto di protagonismo potenzialmente di rottura. È questa la forma debole e impalpabile della società civile, di cui spesso abbiamo visto processi organizzativi e di lotta finire per scambiare un suo sfruttamento tattico come soggetto di riferimento e fine strategico. Se certi tipi di segnali di protagonismo vengono facilmente assorbiti da questa forma, crediamo che il problema non sia tutto sui limiti dei militanti che non li hanno saputi intercettare e deviare: spesso il problema è nelle soggettività stesse poco interessanti (e interessate) ai fini della rottura.

Infine, per ultimo, ma spesso non meno problematico per lo sviluppo di autonomia, quello che può sembrare un ossimoro: il non protagonismo che rischia di esprimersi attraverso la militanza. Una forma di militanza che coincide con l’adesione a organizzazioni partitiche, gruppi protopartitici, sindacalistici o attivistici che negli ultimi anni, a fronte del blocco dello sviluppo di larghi sommovimenti di classe o di pezzi di classe, tanto reali quanto spuri, su istanze materiali di soggettività altrettanto ambivalenti quanto reali (pensiamo, in questo senso, a ciò che è stata l’Onda tra 2008 e 2011, o all’irrompere delle lotte dei facchini tra 2011-2014), abbiamo visto fiorire e diffondersi, coinvolgendo pezzi non secondari delle nuove generazioni politiche emergenti. Gran parte delle organizzazioni, delle più varie tendenze e strutturazioni nazionali (perfino internazionali), rispondono facilmente alla richiesta di certezze da parte di soggetti giovanili che affrontano i loro tempi con ben poche di esse in tasca. La certezza di un’identità, in questo caso politica, di un percorso strutturato, di un’ideologia canonizzata, di una comunità costituita, di una parola d’ordine, del contenuto di un volantino, di una prassi consolidata, magari già decisi altrove o legati a lotte di altri pezzi di mondo, facilmente solo da seguire o applicare. La sensazione di fare qualcosa non solo di giusto, ma di rilevante, “sul pezzo” della cronaca: anche se non si può cambiare niente della propria vita, almeno ci si sente parte di una comunità o di una potenza lontana che agisce. Qui sono senza dubbio confluite molte energie e intelligenze politiche mosse negli ultimi anni dalla ricerca, non senza ambivalenze o difficoltà, di protagonismo, o che hanno espresso timidi ma importanti segnali di esso. Qui, purtroppo, possono finire per ristagnare, esaurirsi o riprodurre l’esistenza di quei contenitori che, nella nostra particolare esperienza, sono risultati tuttalpiù scatoloni vuoti: collettivi o sigle a uso e consumo della politica “nazionale” o dei politicismi dei gruppi territoriali che, come a un mercato delle vacche, si contendono l’adesione di questo soggetto giovanile a colpi della miglior offerta simbolica, ideologica, organizzativa, secondo anche logiche di targetizzazione. Non di certo strumenti territorialmente e soggettivamente situati di conricerca, espressione e potenziamento delle potenzialità di protagonismo e lotta delle soggettività giovanili a partire dalla materialità situata di esse. Questa forma di militanza, oltre a essere alla lunga impoverente invece che arricchente, crediamo sia anche “rischiosa”: fiorente e apparentemente solida nelle fasi di “calma”, dove la spontaneità sociale è debole e l’autonomia arretrata, quando il rischio è quello di far coincidere la militanza all’esperienza di “marcare il cartellino”, si può dimostrare estremamente fragile invece quando investita dalla potenza di un movimento reale, spurio, di soggetti sociali in tutta la loro contraddittorietà e ambivalenza, capace di squadernare ogni certezza, identità, linguaggio, comunità precostituiti se non radicati in un autonomo punto di vista e un metodo della conricerca. Lo diciamo senza nessuna nostalgia di forme di militanza tanto intense quanto fragili, che richiedono e bruciano tutto nei tempi corti, vuoti e accelerati dell’età giovanile e universitaria, ma non reggono ai tempi dilatati, pieni e anche frustranti della maturità lavorativa, affettiva, anagrafica.

Per una lettura critica della diserzione

Non ci convince del tutto, oggi, la parola d’ordine della diserzione, evocata nelle mobilitazioni in ambito universitario. Utile come concetto suggestivo d’agitazione contro la guerra, ci pare più debole sulla linea della controsoggetivazione, come comportamento su cui fondare un processo organizzativo. Non ci convince la sua potenzialità sovversiva all’interno dell’attuale fase della congiuntura di guerra, dove non c’è ancora mobilitazione di guerra da cui disertare, ma tutta da capire la forma stessa della riorganizzazione del comando sul sociale in funzione della forma guerra che si sta dando o si darà.

Può essere la diserzione una tendenza su cui inserirsi, anticipando e radicandosi nell’ambivalenza di un comportamento sociale spontaneo poi da trasformare in rifiuto organizzato? Senza ricette, con la sola certezza che sarà la messa a verifica nella prassi militante della conricerca a dare la risposta, proviamo ad articolare alcuni punti critici utilizzando la storia, la nostra storia, la tradizione che ci siamo scelti.

La diserzione, la dimissione, il ritirarsi, nella situazione concreta di oggi, è un comportamento ambivalente o di rottura, come è stato, per fare un esempio, il rifiuto del lavoro in un’altra epoca che ci è alle spalle?

Il rifiuto del lavoro è stato espressione di una determinata composizione di classe dentro una determinata organizzazione di fabbrica. Un comportamento, in forme anche passive, di una minoranza non minoritaria di operai, di un’avanguardia però di massa, dentro e contro la fabbrica fordista degli anni Sessanta – anche contro altri pezzi di composizione! – e poi nella fabbrica sociale degli anni Settanta. Comportamento che, prima scoperto e anticipato grazie alla conricerca operaista, e poi organizzato politicamente dai militanti nella lotta dentro la produzione e diffuso conflittualmente nelle articolazioni della riproduzione sociale, ha inceppato per un decennio il profitto come variabile indipendente della riproduzione capitalistica.

Oggi, dalla nostra visuale, la diserzione è un comportamento già maggioritario e generalizzato. Non solo degli studenti medi e universitari, ma dell’individuo democratico complessivo prodotto dalla società neoliberale. La diserzione non la vediamo come il comportamento ambivalente di un’avanguardia potenzialmente conflittuale, ma la normalità della forma di vita della maggioranza, praticata però in forma individuale e individualista, ripiegata nel privato, nella ricerca edonistica del piacere, nella solitudine del lavoro.

Uno studente che “diserta la guerra”, oggi, al tempo della diserzione già sociale, cosa rischia di rompere? Rompe uno status quo, una condizione, o la riproduce, attraverso lo stesso meccanismo con cui poer esempio l’astensionismo maggioritario oggi non è tanto espressione di una radicalizzazione politica antisistema ma più sintomo dell’assenza di una politicizzazione della società?

La diserzione è stata una scelta di campo concreta, materiale, alla base della formazione del movimento partigiano nell’autunno-inverno del ’43. Una scelta di campo imposta dall’alto, praticata con le spalle al muro, che metteva in gioco la vita: o l’arruolamento nella Guardia nazionale repubblicana di Salò, le camicie nere, o la via della clandestinità, che per un pezzo di quella generazione cresciuta nel fascismo ha significato la via dei monti, a raggiungere i primi nuclei di soldati sbandati, fuggitivi, ex detenuti, dove i quadri politico-militari dei partiti antifascisti ancora erano pochi. Fu quella scelta di diserzione di una minoranza a formare le prime bande partigiane: diciannove mesi dopo, sarebbero discese sulle città del Nord Italia in formazione disciplinata di esercito guerrigliero.

In quel momento, la politicizzazione e la militanza, prodotte nella lotta partigiana, hanno visto come passaggio preliminare obbligato una diserzione. Nelle condizioni di oggi la militanza, la controsoggettivazione in una forma di vita militante, riuscirà a costruirsi attraverso un comportamento che è già socialmente maggioritario ma senza alcun tipo di rottura con la forma di vita dominante, che è sì diserzione dal comando di guerra ma anche diserzione da forme di conflittualità, rottura, ricomposizione?

Conclusioni, malgrado il discorso sia lungo e incerto

Ecco allora una domanda a guidarci. Dentro la «fabbrica della guerra», come alimentare i segnali di protagonismo, a Modena ancora timidi e insufficienti, espressi dall’avanzare di una nuova generazione politica che abbiamo visto attraversare varie fasi di mobilitazione (dalla scuola alla Palestina), ma stenta ancora a trovare forme autonome di protagonismo? E poi: come costruire una militanza capace di cavalcare le vertigini, stare sulle ambivalenze, ribaltare le certezze per costruire radicamento, progettualità e ricomposizione?

È ancora e sempre lo stesso ordine di problemi, che come Kamo abbiamo contribuito a discutere e provato a nostro modo ad affrontare; altri, questi ultimi anni, lo hanno sicuramente sviluppato meglio con ben altri strumenti, possibilità ed esperienza. Alla nostra piccola altezza, ci sentiamo di inquadrarlo dentro le suggestioni e le piste di ricerca politiche lasciateci da Mario Tronti nel suo ultimo, postumo, scritto politico e militante. Salvare la rivoluzione dal Socialismo, salvare la libertà della Democrazia, dice Mario – e, aggiungiamo noi, salvare l’autonomia dal Movimento. Da quello che è stato il ciclo, oggi esaurito, dei centri sociali e del centrosocialismo, entro cui per tutta una fase si è espressa la militanza autonoma. Nel presente, per il domani, si tratta di salvare l’autonomia possibile di nuovi soggetti da quello che, per semplicità e in mancanza di termini migliori per capirci, prende oggi le vecchie forme del Movimento. C’è un lavoro da fare, di ricerca, di elaborazione, di immaginazione. Senza l’ambizione di sapere che quel tempo, il più inattuale, verrà. Perché il mondo e il tempo che stanno per arrivare, tutto lascia prevedere che saranno al seguito del mondo e del tempo che sono già arrivati. Facciamoci trovare pronti per domani, preparandoci oggi all’inaspettato.

Di seguito gli interventi che hanno aperto la discussione. Buona lettura.

***

Marina – studentessa, militante di Osa

Visto che tutto quello che abbiamo fatto nelle scuole in questi anni come studenti organizzati si è basato sull’analisi della realtà, prima di parlare di scuola due parole sul contesto generale e sul periodo storico in cui ci troviamo.

La guerra, dall’Ucraina al Mar Rosso passando per la Palestina, è diventata il fattore centrale. E l’Italia, nella guerra, assume un ruolo centrale. Segue le politiche della Nato, aumenta le spese militari al 2% del Pil, continua a inviare armi, e per farlo toglie i soldi alle scuole, all’università (la recente manovra finanziaria prevede 500 milioni di tagli al Fondo per il finanziamento ordinario delle università), alla sanità, alle spese sociali.

Come studenti organizzati è stato importante quindi individuare il nostro nemico per mobilitarci: il governo. Un governo guerrafondaio, un governo della guerra, quello delle Destre, della Meloni.

Per lavorare nelle scuole, abbiamo quindi colto la contraddizione dei soldi che invece che essere usati per la nostra formazione vengono usati dal governo nelle guerre in cui l’Italia è complice e corresponsabile: le conseguenze le vediamo quotidianamente in tutti gli istituti da Nord a Sud, dove ogni giorno cadono pezzi di soffitto sulle classi, mancano le risorse per metterli in sicurezza dopo disastri ambientali come l’alluvione in Romagna, mancano spazi o materiali per fare lezione, mancano veri sportelli d’ascolto e assistenza psicologica, manca una vera educazione alla sessualità.

Abbiamo riconosciuto il nostro nemico in una classe dirigente che utilizza la filiera della formazione per far passare l’ideologia dominante e per mantenere il consenso. Scuola e università come apparati ideologici di Stato, e manganelli e stretta repressiva per chi protesta [si veda il Decreto sicurezza ddl 1160, ndK]. Ci è stata consegnata una scuola che non ha più quel senso di emancipazione che poteva avere negli anni dello sviluppo delle lotte, ma che continua a cristallizzare le condizioni sociali di partenza degli studenti. La scuola non è più un ascensore sociale ma si è trasformata in filiera formativa, centrale per l’aumento della competitività e della produttività, e per la creazione di valore e per la crescita economica.

Questo è evidente con il Pcto (l’alternanza scuola-lavoro) che costituisce una vera e propria aziendalizzazione della scuola, in cui i percorsi di studio degli studenti verranno modificati dalle imprese presenti sul territorio per creare figure di lavoratori specializzati. Inoltre, con la nuova riforma degli istituti tecnici e professionali di Valditara, che consiste nel ridurre un anno di scuola per questi ultimi e accrescere le ore di Pcto, assistiamo anche a un aumento di differenze tra scuole di serie A (come i licei, luoghi deputati a instradare la futura classe dirigente) e scuole di serie B (istituti tecnici e professionali).

Quello che vediamo in generale è una crisi di egemonia dell’Occidente capitalistico che, nel suo contorcersi, produce barbarie. Il discorso dell’Occidente capitalistico si dice portatore di pace, di innovazione, di libertà, ma come vediamo produce guerra, sfruttamento, repressione. E le classi dominanti non hanno e non vogliono trovare soluzioni alle barbarie che producono.

Sappiamo che lotte nelle scuole devono essere fatte pensando alla realtà che abbiamo davanti. E nelle scuole noi vediamo una tendenza tra gli studenti a eludere questi valori proposti dal discorso dominante, a non sentirsi rappresentati in toto da questi valori, quindi a cercare di uscirne, a scapparne, in varie forme e modi, magari cercando altri modelli. Forme e modi che però non vanno a rottura con la società così strutturata, ma che comunque non sono conformi alla narrazione che il sistema ha fatto di sé. Nelle scuole vediamo una serie di fenomeni che vanno dal ribellismo individuale e individualistico, al disagio psicologico, all’autolesionismo, al disinteresse da tutto ciò che succede, fino anche allo scimmiottamento della criminalità e di comportamenti criminali. A Modena, per esempio, quest’anno i rappresentanti d’istituto del Liceo Classico Muratori, dove passano le future classi dirigenti, hanno chiamato la polizia perché c’erano studenti del Tecnico e Professionale che venivano a rubare, a picchiare, a fare brutto agli studenti del Classico davanti alla scuola.

Nelle scuole vediamo che non c’è una spontanea prospettiva di rottura. Dobbiamo quindi essere bravi come militanti organizzati a incanalare questo disagio e questa rabbia degli studenti e portarli ad avere questa prospettiva, facendo come, per esempio, dopo l’uccisione di 3 ragazzi in Pcto da cui è nata l’ondata di occupazioni della Lupa a Roma nel 2022.

Chiaramente non è facile, perché siamo in un contesto di depoliticizzazione e de-conflittualità studentesca, in cui il nemico fa un attento lavoro di deterrenza per impedire ogni ipotesi di mobilitazione. La sfiducia nella possibilità di cambiamento e nell’utilità della lotta è veramente alta.

È stato difficile come portare nelle scuole di Modena un punto di vista e una prospettiva di rottura. Anche perché a Modena, feudo Pd, sono forti le organizzazioni studentesche che sono l’articolazione di sindacati e di partiti del centrosinistra di governo, filoistituzionali, socialdemocratici, come la rete degli Studenti, l’Udu, eccetera. Abbiamo visto che non portano effettivamente punti politici, ma riescono a sussumere tutto quello che hanno intorno, a far su quello che con difficoltà e spontaneità prova a muoversi; hanno appiattito le lotte che ci sono state, le hanno compatibilizzate, senza offrire una vera alternativa e anche per questo, a Modena e provincia, quest’anno il movimento studentesco non è stato dei migliori.

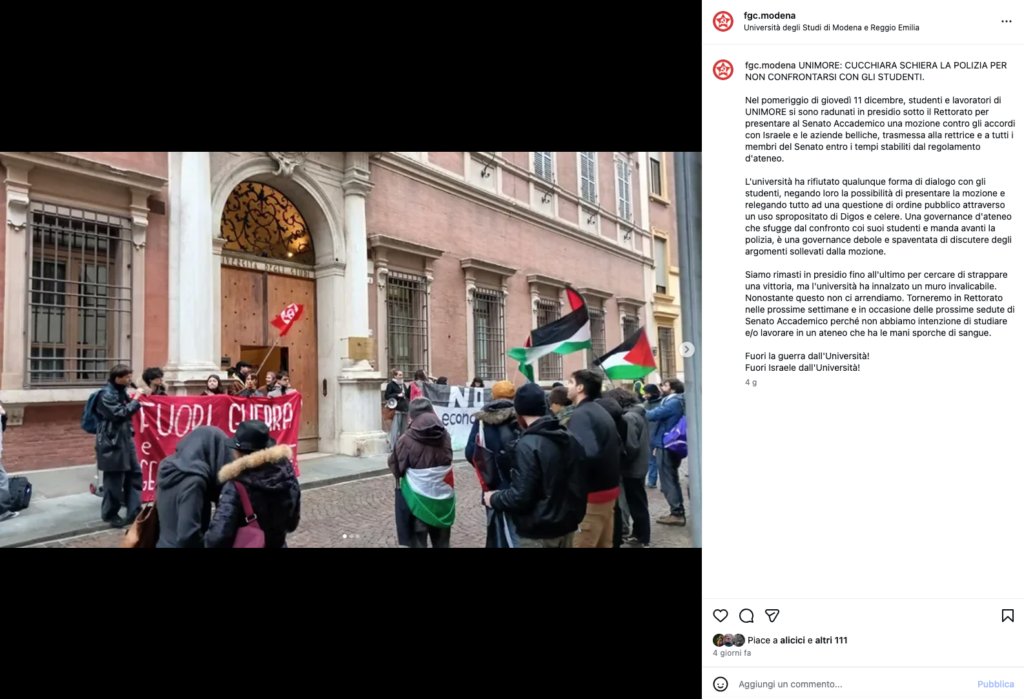

Chiaramente ora con il movimento per la Palestina si è riuscito sicuramente ad ampliare e mobilitare qualcosa, però ha avuto più successo nelle università che nella scuola, e sicuramente qua a Modena nell’università non è partito niente. Eppure, nonostante anche Forlì sia una città di provincia, lì il movimento è partito dall’università.

A Modena è stato interessante lo sciopero e la successiva mobilitazione scoppiati all’Ites Barozzi. Partito come protestaperché la scuola non faceva andare in gita le classi, non riforniva di cibo le macchinette e faceva perquisire gli zaini degli studenti all’entrata, a seguito della minaccia di sospensione della preside al rappresentante d’istituto per aver rilasciato un’intervista esprimendo i problemi di una “scuola devastata” la mobilitazione ha preso piede in difesa dello studente. La mobilitazione contro la repressione è poi rientrata senza una prospettiva di rottura, senza uscire dal proprio caso particolare, senza guardare all’esterno della propria scuola.

Ci sta, perché comunque questa “coscienza” la porti dall’esterno, non sono cose che vengono su da sole, è qui la funzione del militante; però è una piccola dimostrazione che sotto si muove qualcosa, anche in provincia gli studenti possono muoversi e cercano un cambiamento, non è detto che a Modena non debba accadere mai niente. Bisogna essere bravi a cogliere le contraddizioni quando si manifestano materialmente che poi ti portano a uno scontro diretto.

Scuola e università sono apparati ideologici di Stato, e i luoghi e i percorsi formativi sono sempre pervasi dall’ideologia del nemico, come stiamo vedendo sempre più chiaramente in questo stato di guerra. E noi come studenti dobbiamo continuare ad utilizzare questi luoghi di formazione come campo di battaglia, per portare avanti un’idea di formazione diversa, in una diversa società.

Elia – studente universitario, militante di Officine della formazione

Il punto di partenza della nostra inchiesta sulla composizione studentesca universitaria (in forma estesa, i risultati dell’inchiesta si trovano sulla rivista «Machina»: qui e qui) è tutto sommato semplice: la constatazione che in università c’è un vuoto politico.

Questo vuoto politico non è tanto da intendere in senso fenomenologico (“non c’è nessuno, non esiste nulla di politico”). Alcuni gruppi ci sono sempre stati, e ci saranno sempre, in forme e quantità più o meno sparute. Quello che ci interessa considerare, invece, è il loro appiglio sulla composizione studentesca, la loro capacità di muoverla e di agitarla. Insomma, ci sembrava che anche l’università di Bologna fosse pacificata quanto qualunque università anglosassone o nordeuropea.

Dire inchiesta è, però, improprio. L’idea era quella di una conricerca. Ovvero, produrre una conoscenza imperniata sul punto di vista di una soggettività, quella studentesca, al fine di poter indicare la strada, da un lato, alle nuove forme di organizzazione possibili dentro le università, assunta la crisi delle forme esistenti, e dall’altro verso i “punti deboli” del sistema, non tanto in senso oggettivo, ma soggettivo: cosa temono, desiderano e odiano gli studenti?

Quindi, produzione di conoscenza collettiva e comune che, allo stesso tempo, possa aprire uno spazio per l’autoformazione, per la formazione politica. Insomma, ditelo come volete: per dare forma a nuovi militanti.

La tesi principale che è emersa dalla conricerca è che non ci sembra possibile rintracciare un residuo autonomo (un “fuori”), cioè una ricerca di conoscenza pura e incontaminata, dalla volontà e dal desiderio degli studenti di essere formati in quanto forza-lavoro competente e, soprattutto, desiderosa di vendersi sul mercato del lavoro. Chi sceglie di studiare all’università lo fa esclusivamente per questo motivo. Per descrivere questo processo abbiamo utilizzato il concetto di “professionalizzazione”. La produzione – come processo attivo, cioè voluto dal soggetto, e allo stesso tempo passivo, cioè subito – di forza-lavoro specializzata pronta per essere inserita nel processo produttivo.

Questa questione va letta assieme alle aspettative degli studenti sul proprio futuro. La ricerca dimostra un complessivo “innalzamento” delle aspettative rispetto al titolo di studio. In altri termini, si studia poiché si ritiene possibile che il titolo renda favorevole la collocazione nel mercato del lavoro. Tutto questo sommato alle difficoltà e alle fatiche dello studio, che si accettano e subiscono senza troppi problemi – o, comunque, si cercano di superare questi problemi. La possibilità, nel futuro, “di fare quello che ti piace” ripagherà la fatica. Infatti, non è secondario rimarcare come questa predisposizione verso il futuro porti gli studenti ad accettare il sacrificio dello studio e della formazione.

Bisogna sottolineare che l’innalzamento delle aspettative legate al titolo di studio non viene interpretato dagli studenti come un processo lineare e privo di frizioni. Al contrario, è una vera e propria battaglia per il riconoscimento della competenza e della formazione, che porta tratti anche culturali e generazionali. Non mancano ostacoli e incertezze, tuttavia per quel che concerne il titolo di studio sembra esserci davvero la fiducia che l’educazione superiore sia un investimento che possa portare a una posizione favorevole nella società.

Infine, l’ultima riflessione riguarda il cosiddetto “sapere pratico”. Gli studenti intervistati, infatti, richiedono una forma di sapere pratico-teorica, in aperta contrapposizione a uno studio impoverito, standardizzato e nozionistico come quello offerto dall’università oggi.

Il primo lato della medaglia è il rifiuto di una certa verbosità, un certo vecchiume dell’università italiana. Riprendendo le parole degli studenti, il sapere pratico-teorico ti fa osservare, assieme alla professoressa, un certo fenomeno in laboratorio, al di fuori della dimensione della lezione frontale e libresca. Ma accanto a questo tipo di sapere ce n’è un altro che costituisce uno scarto: quello che dà forma a una competenza tecnico-pratica, attiva: fare le cose con le tue mani. Abbiamo chiamato questa forma di sapere semplicemente “tecnico”. È proprio questa la forma di sapere a essere reclamata dal desiderio di professionalizzazione degli studenti: il possesso di una tecnica capitalistica professionalizzante, che li formi come forza-lavoro competente e professionale.

Vi è un altro livello del discorso verso cui prestare attenzione e riflettere. Tagliando con l’accetta, possiamo dire che il sapere della didattica universitaria è così impoverito e standardizzato che l’unica strada percorribile, per gli studenti, risulta essere quella della richiesta di professionalizzazione. La ricerca di sapere e conoscenza “per sé” non si può dare nella realtà capitalistica, dunque si sceglie la via della professionalizzazione perché conviene. In altre parole, conviene perché il sapere è talmente impoverito e modularizzato che tanto vale diventare un professionista che applica quel sapere povero allo status quo capitalistico. Ma questo, banalmente, significa che lo studente finisce per contribuire attivamente e soggettivamente a divenire forza-lavoro specializzata, o forse sarebbe più corretto dire “capitale umano”, realizzando il compito storico dell’università capitalistica.

Crediamo che questo passaggio vada assunto come un dato di realtà.

Non per rassegnazione o ineluttabilità ma, al contrario, perché per rovesciare il tavolo dobbiamo sapere bene di quale materiale questo tavolo è fatto, quali sono le sue crepe, in che punto si può rompere. Questa “utentizzazione” della figura dello studente, questa riduzione alla passività, al contenitore da riempire, ci sembra che spesso si accompagni a una certa “protocollarità” nell’approcciarsi al sapere da parte degli studenti. Una faccia della professionalizzazione è proprio la protocollarità, nel senso dell’algoritmo: la richiesta di possedere una serie di passaggi definiti per risolvere un problema di cui si sa già che una soluzione esiste. I professori stessi riproducono questo meccanismo, tenendo quanto più possibile lontano gli studenti dalla possibilità di scontrarsi con problemi aperti, sia quelli radicalmente privi di soluzione, sia quelli con una soluzione che non è data a priori. Ciò che conta è superare l’esame: tutto si riduce nell’ingurgitare una serie di informazioni per poi ripeterle il più fedelmente possibile in attesa di ottenere l’agognato “pezzo di carta”.

Se questa riflessione sulla professionalizzazione è chiara per le facoltà scientifiche, ci sembra che anche i soggetti delle facoltà umanistiche, che si iscrivono perché “amano ciò che studiano”, siano inseriti in questa stessa logica. Che riguardi la volontà di diventare un ricercatore o altre innovative figure professionali che possono emergere dagli studi umanistici, la figura soggettiva, lo spirito e l’antropologia sono simili. Magari, agli studenti delle facoltà scientifiche dei “seminari autogestiti” non interessa nulla, mentre a quelli delle facoltà umanistiche interessa se riguardano l’argomento della loro tesi o la possibilità di stringere la mano al professore di turno. Ma ci teniamo a specificare: non c’è nessuna moralizzazione in questo discorso. È così e basta, e lo abbiamo imparato a nostre spese, tentando più volte di organizzare questi soggetti o di aggregarli proprio attraverso queste modalità seminariali (che non riteniamo siano sbagliate in sé, per inciso, ma che vadano assunte dentro l’orizzonte materiale di questa soggettività).

Qui dobbiamo essere chiari. Da un lato questo è un processo soggettivo di trasformazione antropologica della condizione dello studente. Quanti anni sono passati dall’ultimo, reale, movimento? Possiamo dire quasi vent’anni senza movimenti? Ecco, tutto ciò ci consegna questo soggetto qua. Però, ovviamente, questa lettura assume un senso se la si legge nella più ampia questione della crisi della militanza e della crisi delle forme della politica di quello che viene chiamato “Movimento”, appunto. Cioè, dall’università – luogo del fermento giovanile – si vede chiaramente come ad oggi non esista nessun terreno di identificazione comune e collettiva: immaginari, pratiche, possibilità di dire “io sono questa cosa qui” in senso politico, un soggetto politico riconoscibile (“siamo dei centri sociali”, “dei collettivi” eccetera).

Un inciso va fatto. Lo studente della professionalizzazione è lo studente che fa l’investimento. E se questo lo leggiamo assieme ai processi selvaggi di accumulazione ed estrazione capitalistici legati alla città, basta poco per capire che nella città universitaria arriva chi se lo può permettere e, allo stesso modo, come il capitale abbia affinato una selezione molto più a valle. Insomma, arrivano studenti di ceto medio non troppo impoverito. Quindi, in qualche modo, anche il terreno classico del diritto allo studio e dell’accessibilità interessano poco questa figura studentesca. E lo si vede bene dalle piccole mobilitazioni di qualche anno fa relative al caro-affitti (le prime “tendate” per capirci), le quali alla fine vivevano più nel campo dell’opinione che in quello della materialità dei soggetti.

E ora arriviamo al sodo. Qualcosa che, invece, ha smosso, nel suo piccolo, per quanto comunque in un quadro di assenza di mobilitazioni significative, sono state le mobilitazioni in solidarietà alla Palestina. Proviamo a fare qualche ragionamento, prendendo davvero sul serio che «solo la lotta può impedire la barbarie». Ciò che segue va quindi letto come una forzatura per cercare di fare passi avanti e rilanciare il discorso, rilanciare l’intensità della lotta.

Ora, senza fare analogie macchiettistiche, senza dire «portare il Vietnam in fabbrica» o «Bring the war home», è comunque accettabile affermare che queste mobilitazioni per la Palestina siamo state una serie di rivendicazioni di solidarietà, mi si consenta di dire, di opinione: quelle che potenzialmente restano imbrigliate nel piano della moralità (e della giustizia astratta) e rischiano di avere poca attinenza con la vita che facciamo tutti i giorni e che, però, nel lungo periodo, nell’intensità e nella possibilità di rottura rischiano poi di assopirsi.

Quindi, la prima operazione di metodo mi pare questo: capire cosa porta dei soggetti concreti a mobilitarsi e, soprattutto, a farlo più di una volta (credo che la sola indignazione e la sola commozione siano necessariamente portati ad avere una breve durata). Cioè, non è tanto un ragionamento per scovare la verità oltre la menzogna, ma quanto per indagare proprio la costituzione materiale del soggetto-contro. Dunque, cosa è emerso da questo soggetto?

La mobilitazione non ha posto nessun accento oltre la questione palestinese. Senza dire sia giusto o sbagliato, in generale, strategicamente o tatticamente, lo assumiamo come dato di fatto. So che in altri contesti in Italia questo è invece successo, dunque mi riferisco a dove siamo collocati, Bologna. I termini della questione li conoscete: l’idea del boicottaggio accademico e dunque la fine degli accordi tra l’università e diverse istituzioni israeliane. Non c’erano dei ragionamenti che cercassero di ampliare il discorso o, diciamo, che per lo meno lo facessero assumendo il piano della condizione studentesca, che ne so, gli effetti degli accordi sulle lezioni, gli esami. E anche per questo motivo, crediamo, che ci sia voluto un certo tempo perché assumesse i tratti di una mobilitazione. Senza poi rimarcare che si tratti di una serie di rivendicazioni – lo dico veramente con il pudore di dire una banalità – di natura sostanzialmente sindacale. Cioè: si chiede la fine degli accordi, si può vincere o perdere.

Ora, senza ingenuità: le università piccole possono stracciarli subito quegli accordi, quella di Bologna ha grossi problemi per ovvi rapporti di forza globali e posizionamento nei circuiti del valore immateriale. Ad ogni modo, è interessante notare come la questione della materialità soggettiva della mobilitazione non sia stata posta in alcun modo, se non vagheggiando tutta la questione degli accordi come contraddizione cardine del capitalismo, insomma con un linguaggio che non affonda le radici nella materialità di quel soggetto descritto sopra, insomma discorsi vuoti. Una prima spia del fatto ci fossero altre ragioni verso la partecipazione, oltre al cuore della rivendicazione, pur comunque assolutamente fondamentale.

Ora, facciamo un salto verso le tendate. A Bologna, va detto, non bloccavano nulla. Le malelingue potrebbero dire che fossero un centro sociale a cielo aperto. Ma lì, invece come poi in altre occasioni, la partecipazione di una composizione studentesca “vera”, spontanea, si è data.

Ora, la tesi di fondo: questo “qualcosa sotto” ai soggetti che si mobilitavano, alle tendate, ci è parso di poterlo vedere nel bisogno di socializzazione e di rottura della solitudine che è tipica del percorso universitario. Il soggetto che fa l’università oggi è sostanzialmente solo come un cane. Nonostante le apparenze, anche le università sono territori in cui il legame sociale è devastato e, in qualche modo, gli studenti riconoscono questa cosa e la sentono come problema. Da un lato lo studente ha il percorso di investimento su se stesso, quello che abbiamo descritto; dall’altro ha il consumo di divertimento e di esperienza della città (che occupa un ruolo fondamentale, ovviamente) e infine ha le patologie e i sintomi (ansia, depressione, solitudine). Questo non è nulla di nuovo, sono i tratti della condizione giovanile. Certo. Però ci pare proprio che in qualche modo, nelle tende, nella mobilitazione per la Palestina si cercasse di rompere (e quindi implicitamente di politicizzare!) quella roba lì. All’indomani dello smantellamento volontario delle tendate – sostanzialmente per stanchezza e burnout, come si dice oggi (comprensibile dopo più di venti giorni!) – il sentimento comune suonava così: “Non abbiamo vinto nulla, ma almeno ci siamo divertiti e siamo stati assieme”.

Se gli ingredienti per la politica sono gente incazzata e individuazione del nemico, ci pare che questi due termini, oggi, non siano in alcun modo consegnati dalla realtà verso il soggetto studentesco. Si possono – soprattutto, si devono – operare delle forzature e verticalizzazioni, certo. Ma a ogni modo pare che questo non si dia. Abbiamo più volte riflettuto su questo rapporto tra consenso e forza dentro la mobilitazione. Ovvero c’era consenso ma mancava la forza, dove per forza intendiamo la possibilità di individuare il nemico. E mi pare di poter dire che non fosse tanto un problema di tattica e strategia, quanto un problema di maturazione della soggettività. Insomma, che i nemici fossero il rettore, un professore o un capo di dipartimento, lo erano sempre e soltanto per un momento estemporaneo, per una fase.

Qui provvisoriamente chiudo: quello che è stato, quello che è, e quello che sarà in autunno penso si possa intendere come sintomo e preludio di qualcosa che, prima o poi esploderà, e che però va proprio letto dentro questo vero e proprio massacro della composizione giovanile.

Ora, se vogliamo parlare di guerra e università dobbiamo almeno prendere in considerazione tre tipi di guerra.

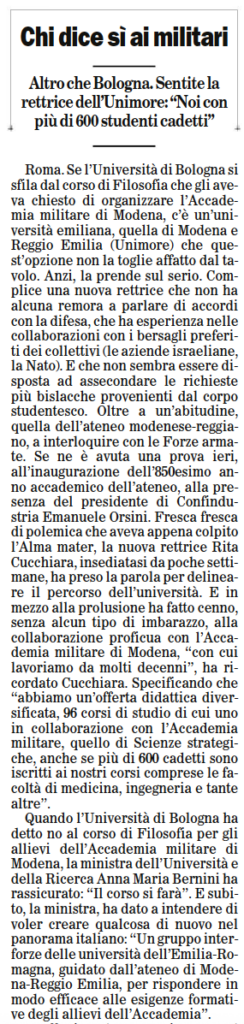

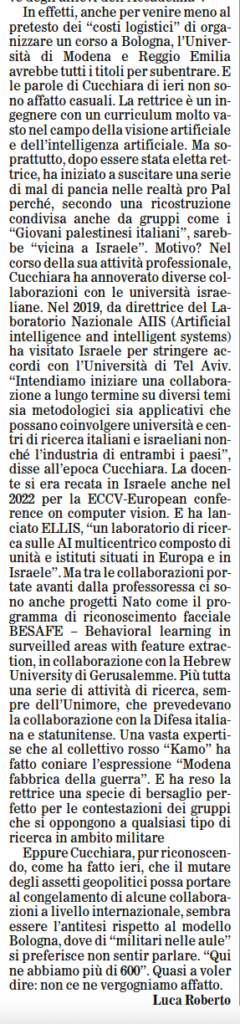

La prima è quella più ovvia: il diretto ingresso della guerra dentro l’università. Stato e capitale utilizzano l’istituzione per la produzione di conoscenza in funzione e per la guerra. Quindi produzione legata alla competizione tra i diversi capitali e diversi poli in conflitto in questa fase di destrutturazione e ristrutturazione anche bellica della globalizzazione. Va tenuto presente quando si considera la ricerca direttamente e indirettamente legata alla guerra anche il cosiddetto dual use.

La seconda è quella che materialmente distrugge le università. E pone un insieme di problemi, a chi fa politica in quei contesti, del tutto differenti. Oggi Kiev, Gaza, Beirut, ma sappiamo che altre guerre sono alle porte.

La terza è l’economia politica intesa come continuazione della guerra con altri mezzi. Insomma, la guerra del capitale contro di noi, la violenza dell’accumulazione originaria che si ripete ogni giorno. E l’economia politica sussume, oggi completamente, le università. Oggi ne abbiamo discusso dal punto di vista delle trasformazioni soggettive (“utentizzazione” e trasformazione in capitale umano) ma quelle oggettive sono forse ancora più lampanti: gli studenti come esercito di forza-lavoro precaria a basso costo, l’indebitamento e la finanziarizzazione dell’istruzione superiore, l’estrazione di ricchezza attraverso i prezzi degli affitti e la privatizzazione selvaggia di tutto quello che un tempo erano servizi.

Quindi, in queste tre guerre guerreggiate, abbiamo provato a riflettere su come si porta una guerra diversa dentro le università. Una specie di gesto leninista, una “nostra guerra”, come discorso tattico, ma anche strategico – magari anche come slogan, credevamo ad un certo punto. Un gran bel ragionamento. Ma tutto sbagliato.

Il problema, alla fine, è che il soggetto studentesco non è un soggetto che vuole fare la guerra. Tutto il contrario. È un soggetto della diserzione. Senza illusione che, ad oggi, diserzione sia qualcosa di profondamente diverso dal “dimettersi in solitaria”. Bifo legge i sintomi (depressione, solitudine eccetera) come una diserzione dalla realtà capitalistica – una rinuncia. Insomma, tra prendere una parte nella guerra, parteggiare, o “darci a mucchio”, dove questo “darci a mucchio” può essere prendere le pilolle o prendere lo spritz, lo studente è comunque un soggetto che si dimette. Non prende parte.

Scontato dire che tutto questo va organizzato, con forme e linguaggi della politica nuova. Come sempre: con continuità e discontinuità assieme, le spalle al futuro, la testa nuova e il cuore antico. Come recitava un titolo della stampa di giugno, «nel 2029 la generazione Erasmus potrebbe dover marciare su Mosca»: ne vedremo delle bruttissime, ma speriamo di farci trovare pronti per organizzarla, la diserzione.