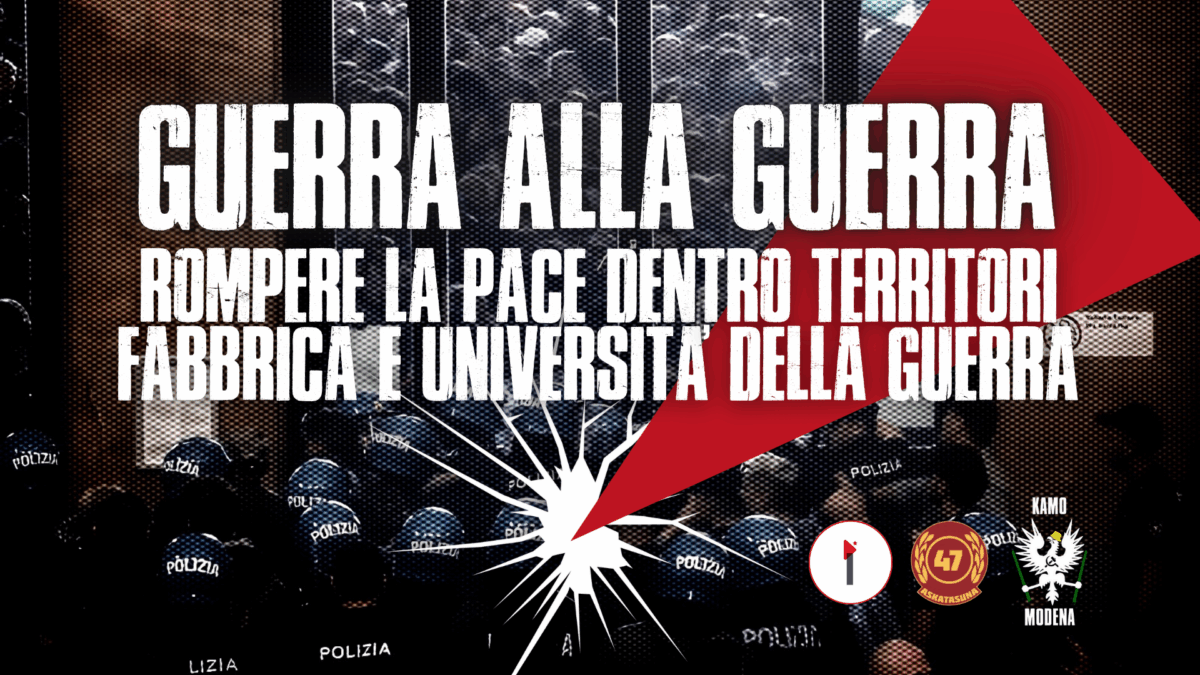

Prima di presentare il testo, una piccola introduzione di riepilogo delle “puntate passate”, per meglio inquadrare il senso dell’iniziativa «Guerra alla guerra» dell’11 ottobre scorso con la redazione di Infoaut e i compagni di Askatasuna Torino. Va premesso infatti che come Kamo non abbiamo pensato questo incontro soltanto in rapporto alle ultime settimane e mesi di mobilitazione per la Palestina e contro la guerra – tempi intensi e convulsi di “aria frizzante”, che hanno visto anche Modena scendere in piazza in massa per la Palestina e in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, per fermare il genocidio e “bloccare tutto”, a partire da quella che chiamiamo la «fabbrica della guerra», cioè quell’intreccio di territorio, industria e sapere in ristrutturazione in funzione del riarmo e della guerra, che pone Modena tra i centri dello sviluppo capitalista in trasformazione bellica.

L’incontro lo abbiamo voluto collocare soprattutto come il punto di condensazione dei precedenti cicli di discussione che abbiamo organizzato negli anni passati, in particolare «Militanti» (2023) e «La fabbrica della guerra» (2024-2025). Ciò di cui ci interessa ragionare è infatti come si possa esprimere la militanza politica nella fase attuale, e le sfide che le ultime piazze ci chiamano a raccogliere: se nel ciclo «Militanti» abbiamo tentato di riallacciare e riscostruire, selezionandoli e facendoli nostri, i fili di una tradizione novecentesca di militanza comunista che va da Lenin al movimento di inizio terzo millennio, passando dall’Autonomia operaia degli anni Settanta e alla nascita dei centri sociali – sempre con l’obiettivo di approfondirne la portata teorica e storica e i loro limiti, di riappropriarci di strumenti e soprattutto di riattualizzare il punto di vista della rottura rivoluzionaria –, con «La fabbrica della guerra» invece abbiamo voluto esaminare i processi di radicale e accelerata riorganizzazione e trasformazione del capitalismo innescati dalla guerra, che ci coinvolgono direttamente sul territorio emiliano e modenese. Processi appunto finalizzati alla ristrutturazione bellica, che abbiamo discusso nel dettaglio presentando una nostra inchiesta su quel reticolo di imprese, stabilimenti, magazzini e officine modenesi in cui tanti ragazzi, oggi studenti licei, dei tecnici e dei professionali, andranno a lavorare per produrre componentistica anche per l’indotto militare, e su quei laboratori di ricerca e sviluppo in cui gli universitari, dai dipartimenti di ingegneria a quelli di informatica, vedranno il loro lavoro messo a valore dal comparto bellico come leva per la ristrutturazione dell’automotive in crisi (si veda l’inchiesta sull’UNIMORE e la nuova rettrice Rita Cucchiara «Il laboratorio della guerra» pubblicata a luglio).

Qui cercheremo di condensare questi temi su un punto che inevitabilmente abbiamo tralasciato nelle “puntate scorse”, ovvero la dinamica e il movimento di classe, le dinamiche soggettive della composizione dentro cui noi siamo collocati. Proveremo a farlo attraverso la presentazione e discussione di «La lunga frattura», un complesso documento uscito in una sua versione iniziale su Infoaut alcuni mesi fa e che ora i compagni stanno aggiornando. È diviso in due parti: la prima riassume le macrotendenze nello scenario globale, in cui la quotidianità viene riorganizzata dall’alto in funzione della guerra, mentre la seconda ha come focus l’analisi della soggettività e della composizione di classe, ossia i soggetti nella società, nei luoghi della produzione e nei territori che si troveranno probabilmente più coinvolti in tale ristrutturazione, oltre che sugli effetti subiti (si pensi al taglio delle spese sanitarie o alle infrastrutture scolastiche). Un’analisi politica all’altezza dei problemi che si pongono dal punto di vista militante, ovvero il punto di vista di chi ambisce a cogliere l’opportunità della rottura e l’attualità della rivoluzione dentro la catastrofe del presente, per la costruzione di una prospettiva autonoma di opposizione, conflitto, antagonismo a quei processi che, appunto, rendono la guerra il fatto totale del nostro tempo: già si combatte in Palestina, già si combatte in Ucraina, e come vediamo l’Italia è sempre più coinvolta, è già dentro la guerra. Guerra la quale non è soltanto un disastro umanitario, bensì espressione della crisi del capitalismo globale e di un momento, un tentativo, di suo rilancio.

Ebbene, pensiamo sia importante discutere di questi temi tenendo davanti agli occhi le straordinarie settimane di mobilitazione e scioperi generali di settembre e ottobre a cui abbiamo tutti partecipato, da quei ragazzi che sono scesi in piazza per la prima volta fino ai non più giovani che non vedevano da decenni un’eccedenza del genere esplodere nel Paese. Ci chiediamo quindi come pensare di starci dentro, sostenere, sedimentare questa spinta inaspettata, quale può essere il nostro ruolo di militanti dentro un embrione di movimento dai contorni inediti. Partiamo dunque dalla frattura che si è creata durante quei giorni di tempo sospeso e al contempo velocissimo, frutto di contraddizioni di più lungo periodo e dell’accelerazione determinata dalle piazze: discutiamo di quanto abbiamo visto, di quello che non potevamo immaginare e di ciò che invece ci aspettavamo, per lanciare ipotesi su come allargare questa frattura e, auspicabilmente, per «rompere la pace». Quella pacificazione sociale che abbiamo subito in questi lunghi anni in Occidente, in Italia, a Modena, e che – non paradossalmente – è concausa dei massacri al fronte. In altri termini: il contrario di guerra non è pace, ma è lotta, è lotta di classe.

Se vogliamo la pace – non la pacificazione degli Stati Uniti, di Israele, dell’Occidente, ovvero la pace imperialista che significa sfruttamento, devastazione e dominio, non solo sui palestinesi – dobbiamo lottare, metterci in discussione come realtà militanti, e nel farlo anche comprendere le specificità della fase e della composizione che si è attivata. Come ci ripetiamo spesso, prendendo spunto da un vecchio slogan, “chi pensa deve agire: ma chi vuole agire bene, prima deve pensare bene”. Questo il motivo profondo che ci muove e che spazi come il Dopolavoro irregolare Kanalino78 tentano di produrre: provare a pensare bene, per poi agire meglio.

Partiamo da qui, da questa inquietudine mai risolta e sempre irriducibile che accompagna la forma di vita militante, l’unica postura da cui tentare di agguantare Kairòs, il tempo delle opportunità che possiamo cogliere solo se ci mettiamo in gioco.

Buona lettura.

U.

Ciao a tutti. Proverò a fare un’introduzione, ma prima vi ringraziamo sia a nome della redazione di Infoaut che dai compagni e le compagne di Askatasuna e di Torino per questo invito alla discussione che, soprattutto alla luce di quanto successo negli ultimi giorni, è ancora più preziosa e importante. Io e le compagne ci passeremo la parola per fare un excursus sulla composizione per come l’abbiamo analizzata nel testo, e in un secondo momento farei un giro di interventi fra di noi per discutere su quanto abbiamo visto nelle ultime settimane. Per quanto riguarda La lunga frattura, è il frutto di discussioni interne alla redazione di Infoaut su questa nuova dimensione contrassegnata dalla guerra e dalla crisi dell’Occidente; un confronto che si è allargato anche ad altri soggetti e che uscirà finalmente in forma organica, con una corposa introduzione in cui tentiamo di fotografare questi 15-20 giorni di mobilitazione e di tracciare, per quanto possibile e senza giocare agli stregoni, delle traiettorie e delle ipotesi da affrontare collettivamente.

Il nostro discorso prende le mosse da un’analisi che – lo diciamo senza vergogna – prende spunto anche dagli incontri che avete fatto voi di Kamo qui in Kanalino78, dai documenti che sono usciti, e soprattutto da un confronto con gli ospiti che avete invitato nelle scorse iniziative. Anche noi dunque partiamo dall’assunto che il processo di crisi dell’Occidente capitalista sia arrivato a un punto di svolta negli ultimi anni e che ciò si esprima in prima battuta nella guerra. Una guerra che potremmo definire intercapitalista fra le grandi potenze, ma che non può essere riassunta semplicisticamente in crisi dell’imperialismo americano: certamente assistiamo a una crisi di legittimità dell’impero americano in termini politici, di governance e di soft power, ma non si traduce ancora in una crisi effettiva del comando.

Al contrario, osserviamo che tale crisi di legittimità profonda si trasforma in un tentativo di ristrutturazione del comando capitalista che ha come suo apice e centro gli Stati Uniti, e che si traduce in una guerra “guerreggiata” sul campo. Sia sul fronte ucraino che sul Medio Oriente, e nello specifico con il genocidio a Gaza, questa crisi ha squarciato il velo di ipocrisia della democrazia americana – se ancora ce ne fosse bisogno – e ha palesato quanto le democrazie neoliberali degli ultimi trenta-quarant’anni abbiano integrato completamente tutti quei dispositivi propri del nazismo e del fascismo, senza la necessità di un ritorno a una forza autonoma strutturata al servizio della borghesia quale appunto fu il fascismo storico. Una volta che queste forze si sono integrate completamente dentro la democrazia neoliberale, per la prima democrazia del Medio Oriente diviene possibile condurre un genocidio approssimabile, se non peggiore, a quanto è stato fatto negli anni Quaranta.

Date queste premesse abbiamo cercato di capire come mutano i comportamenti politici delle “persone comuni” in questa nuova fase di crisi del sistema, in questa enorme frattura dove il mondo di prima, con l’Europa posta a santuario della democrazia, non esiste più; in cui le nostre condizioni di lavoratori, lavoratrici e studenti devono essere forzatamente equiparate agli standard di vita del resto del mondo, ossia a modelli di sfruttamento simili a quelli americani, a quelli cinesi o a quelli di alcuni paesi del Sud globale. Questa congiuntura negli scorsi anni ha attivato dei cicli di mobilitazione che per semplificare chiameremo “neopopulismo”, che con la prima elezione di Trump ha iniziato la fase calante della sua spinta antisistema (per quanto ambigua fosse in partenza), e che con il secondo mandato di Trump e con l’affermazione di questo insieme di sovranismi più o meno di destra in Europa ha visto assorbite a fine di governo le istanze popolari – confuse e spurie – che si erano viste negli anni passati, sebbene altre siano tornate a ribollire sotto la crosta.

Detto altrimenti, per neopopulismo intendiamo tutte quelle mobilitazioni quali i Forconi in Italia con le rivolte di Torino e nel Mezzogiorno, i Gilet Gialli francesi, o alcuni momenti di mobilitazione durante la pandemia, per esempio le rivolte del “Tu ci chiudi, tu ci paghi”, alcuni tratti del movimento No Green Pass (soprattutto ai suoi albori e quanto successo a Trieste, per chi si ricorda), così come alcuni elementi sia istituzionali dei Cinque Stelle che della Lega, sia di movimento sociale come è stato il movimento NoTav in Val di Susa. In sintesi, ci riferiamo a tutta una serie di istanze che in parte sono state in qualche modo riassorbite dal dispositivo di governo, mentre altre non hanno trovato una loro espressione.

Ora, mi avvicino alla conclusione del mio primo intervento, avanzando però una scommessa che azzardavamo nelle nostre analisi, e che in buona sostanza questi giorni di mobilitazione hanno rimesso in discussione.

Se il neoliberismo negli ultimi decenni è riuscito a costruire una dimensione di individualismo e disgregazione delle soggettività collettive, in un momento di crisi dell’ordine globale, il capitalismo si trova costretto a mobilitare gli individui per la guerra dopo aver costruito una soggettività che non è più disponibile a un grande sogno collettivo, compreso il nazionalismo, sia per altro sia per difendere la patria. Per il capitale e l’imperialismo si tratta di un’impasse tutto meno che secondaria. È indicativo a riguardo che, per esempio, in Ucraina non si sia data una guerra di popolo, nonostante la propaganda che ci viene servita dai giornali.

Di fronte a questo paradosso, la scommessa, l’ipotesi che facciamo è quella di proporre un nuovo paradosso: per difendere la propria individualità dalla minaccia della guerra i proletari (intendiamoli in senso molto largo) si ritroveranno costretti a ragionare in termini di azione collettiva; da qui l’ipotesi che dentro tale tendenza all’azione collettiva si possa sviluppare una controsoggettività che progressivamente maturi in un’identità collettiva. Insomma, vedere questo individualismo come una dimensione di ambivalenza.

Se guardiamo alle ultime settimane, l’insopportabilità di dover vedere in diretta il genocidio a Gaza e la complicità del nostro governo hanno fatto sì che quelle stesse persone che fino a poco fa consideravamo impossibili da mobilitare, molto individualisti e chiusi su loro stessi, davanti a un piano molto alto dello sfruttamento capitalista e del dominio hanno opposto un rifiuto totale, per scontrarsi in maniera diretta contro un fatto che parla direttamente “all’umanità” delle persone, aprendosi alla possibilità di essere di nuovo insieme, di contare su un’azione collettiva e coordinata. Ebbene, questa situazione si è data, secondo noi, dentro questo “controparadosso”, che è lo stesso che ha agito da tappo alle mobilitazioni di massa negli ultimi vent’anni. Passo la parola a L.

L.

Percorriamo un altro capitolo di questo futuro libro, ricollegandoci ad alcune cose dette da U. Come già si anticipava, oltre all’analisi delle trasformazioni indotte dalla guerra e dalle “guerre interne”, cioè le lotte sociali, ritenevamo cruciale approfondire l’analisi delle soggettività che sono emerse su questo livello, che è un livello intimamente legato alla questione della riproduzione: che si pensi alle lotte territorialiste o a quelle ecologiste, a ben vedere si tratta di lotte che, in forme diverse, cercano di far procedere delle istanze molto più generali.

Perché parliamo di “guerra interna”? Perché già sui nostri territori vediamo un grado di devastazione enorme, che andrà necessariamente ad accentuarsi con lo sviluppo di un’economia di guerra che sappiamo essere alle porte: a tal riguardo, nel documento ne abbiamo in parte descritto le dinamiche osservabili in Piemonte e non solo, ricorrendo soprattutto a inchieste sulle lotte extrametropolitane e su quelle attivazioni degli ultimi anni, per quanto spurie e fulminee, che ciononostante hanno saputo darsi una loro forma di critica ed elaborazione teorica anche quando a condurle erano soggetti appartenenti a quella componente neopopulista di cui parlavamo prima.

Scendendo nel dettaglio, trovo che sia stato abbastanza emblematico quanto emerso dalla nostra inchiesta sul “movimento dei trattori”, che a Torino e soprattutto in provincia ha visto esprimersi in una maniera dirompente una categoria (di per sé parecchio estesa, ma comunque una composizione approssimabile a quella neopopulista di cui sopra) che da anni non scendeva in strada, per giunta senza limitarsi all’Italia, ma attivandosi in vario modo sul piano generale europeo, specialmente in Francia, Germania e Olanda. Nel concreto si trattava di diversi presidi, in alcuni casi anche blocchi, che puntavano a criticare la svolta del Green New Deal europeo e la Pac [Politica agricola comune, nda]; ma l’essenziale stava in un embrione di critica di quella faglia nel sistema riproduttivo del comparto alimentare, ovvero l’impossibilità di riprodurre un sistema, come appunto il sistema alimentare europeo; in altri termini, la crisi di un monopolio che però ad oggi è difficile da immaginare senza un enorme collasso dell’intero comparto. La denuncia delle difficoltà profonde in cui versa la filiera agricola giungeva così ad avvicinarsi a uno sguardo sui cedimenti del modello europeo, al quale si tenta oggi di rispondere con un’economia di guerra. Insistendo poi su come la Pac utilizzasse in maniera distorta il tema dei cambiamenti climatici per giustificare forzature miranti a ricusare i costi non soltanto sugli agricoltori ma sulla componente lavorativa in generale, si riusciva a connettere le trasformazioni sui territori in larga scala a un nuovo ciclo di accumulazione che pone la natura come fattore di valore. Perlomeno sul piano mediatico, la narrazione del Green New Deal in parte sembra tramontare e sostituita dall’economia di guerra; e tuttavia, in maniera sotterranea continua a causare trasformazioni a livello territoriale e ad essere impugnata per approvare progetti, innanzitutto nel comparto energetico e all’industria high-tech del digitale di cui si parlava prima.

Per mantenere vivo il focus anche su questo genere di narrazioni e sui loro effetti, abbiamo affinato il nostro metodo di inchiesta attraverso il progetto di «Confluenze». Intercettate le principali mobilitazioni che più o meno spontaneamente sono emerse su tematiche ambientali e territoriali, abbiamo dato un contenuto materiale a una critica più estesa: raccogliendo quanto veniva contestato nei territori, dalle lotte in Piemonte alle attivazioni di tantissimi comitati in Sardegna e Toscana contro i progetti di rinnovabili o l’eolico, si concretizzava una critica radicata localmente alla razionalità economica e alle conseguenze politiche della transizione energetica propinataci dall’Unione Europea, condotta, ancora una volta, da delle componenti sociali tendenzialmente restie ad attivarsi. Il progetto di Confluenze è diventato così una rubrica fissa su Infoaut, in cui tentiamo di esplorare cosa componga le soggettività attive in questi comitati spontanei per difendere i territori da questa grande contraddizione.

Particolarmente utile è stata l’inchiesta in Sardegna, per la quale abbiamo intervistato i membri di diversi comitati che si battono contro l’eolico. Chiaramente la Sardegna è un territorio abbastanza emblematico, in cui le dinamiche che descrivevo si sviluppano in una forma accelerata, ma che vediamo comunque riprodotte anche in altri territori. Una partecipazione molto trasversale, soprattutto di età medio-alta sebbene rimanga un interesse anche giovanile, ma che soprattutto – ed è il dato cruciale – rifiuta di venire assorbita da qualsiasi tipo di partito, struttura o associazione. Anche di fronte al deserto politico che troviamo fuori dalla metropoli, in cui mancando una base che riesca a raccogliere queste attivazioni l’associazionismo non regge, troviamo una risposta quasi immediata e sentita che trascende qualsiasi tipo di assorbimento. Elemento, questo, non privo di contraddizioni, spesso riconosciute dagli stessi membri dei comitati. Dopodiché la critica ai progetti specifici viene situata, vale a dire rivolta alla situazione delle aree interne, ricollegando via via le singole grandi opere al collasso del sistema sanitario, dei trasporti o dell’istruzione. In estrema sintesi, la comparazione delle forme di contestazione di questi comitati spontanei è per noi un modo per comprendere la situazione nei territori più sfruttati e completamente mercificati ai fini di un’accumulazione energetica.

La domanda fondamentale che hanno portato avanti i comitati è infatti a che cosa serve tutta questa energia. Chiaramente, quando parliamo di trasformazione dei territori in ottica bellica, il tema dell’energia e di dove sia indirizzata è centrale anche per ipotizzare le prossime mosse che verranno fatte a livello politico. Ciò si riconnette ad altre attivazioni recenti che a nostro modo di vedere sono interessanti da monitorare e che abbiamo provato a seguire, ossia quelle contro i depositi nucleari e l’energia atomica più in generale.

A tal riguardo, con Confluenze abbiamo provato a ricostruire come si affermato oggi il discorso sull’atomica e cosa si sia sedimentato nei territori dove in passato vi furono attivazioni molto forti. Pensiamo sia un tema strategico in un’ottica militante, poiché strettamente correlato al problema di come tenere insieme un discorso che parte dai territori più extraurbani (la svendita di terreni, principalmente agricoli) e destinati a un comparto ben preciso, la produzione di energia appunto, ma che oggi a sua volta è strumentale a una determinata industria, a un determinato modo di produrre ad altissima specializzazione scientifica.

In parole povere, quello stesso sviluppo tecnocapitalistico che va in guerra, che sarà fatto di non solo di centrali nucleari nelle aree periferiche, ma anche di data center e di tutta una serie di avanzamenti tecnologici che continuano a frantumare la divisione tra centro e periferia, città e campagna, scienza e natura. Queste trasformazioni materiali hanno però in sé una ricchissima serie di potenzialità di lotta da raccogliere, magari utilizzando l’economia di guerra come elemento di coesione. Io mi fermerei qua e passo la parola a M.

M.

Vorrei concentrarmi su alcuni aspetti di quanto descritto da L., in particolare riguardo al tema della comunicazione dell’informazione e del sapere. Come detto, il lavoro che stiamo portando avanti in Confluenze di inchiesta sui comitati territoriali è soltanto l’ultimo esempio di un metodo, la conricerca, che abbiamo applicato a moltissimi altri ambiti e moltissime altre composizioni, con l’obiettivo di individuare il terreno della comunicazione e dell’informazione come esso stesso un terreno di conflitto, un terreno di ricomposizione.

Per quel che concerne i soggetti che abbiamo incontrato nei comitati, un problema immediato nel confrontarsi con questa fase dei neopopulismi è la scelta delle categorie e delle lenti di lettura della realtà, dal complottismo al negazionismo e via discorrendo: se da un lato sono delle semplificazioni erronee o degli sviamenti da una efficace interpretazione dell’“incasinamento generale” della fase che stiamo attraversando, allo stesso tempo rimandano a degli strati sociali che stanno producendo un sapere dal basso. È un patrimonio collettivo con cui bisogna fare i conti proprio perché – e lo stesso vale per la questione delle piazze per la Palestina e la fabbrica della guerra, dall’ambito della formazione nelle università e nelle scuole, fino al mondo dell’industria – è un processo di costruzione di un sapere che travalica gli ambiti classici della politica, che nasce appunto all’interno di aggregati sociali che a vario titolo si condensano intorno all’opposizione a progetti governativi piuttosto che alle necessità quotidiane di base o alla definizione dei criteri per la vivibilità dei propri territori. Fatta la tara di tutte le bizzarrie e i passi falsi del caso, ciò rimane e che vorremmo in qualche modo custodire è l’esigenza di conoscenza e di produzione di sapere che questi soggetti hanno sempre espresso.

Con il progetto di Confluenze (ma ripeto, pensiamo possa essere un metodo applicabile in ogni ambito) l’idea era anche quella di riuscire a sistematizzare e valorizzare a questo sapere per poter individuare delle tendenze anche di lunga durata, e quindi riuscire a ricomporre tutta una serie di posizionamenti di soggetti che si collocano all’interno di una società – come vediamo in queste ultime settimane – in ebollizione. Certo, il tema dell’informazione e del sapere porta con sé dei limiti e delle difficoltà, considerando che viviamo in un mondo super connesso: la questione della transizione digitale di fatto arriva ad influire profondamente nella formazione delle soggettività, nella costruzione dei rapporti sociali; dimodoché ci obbliga a fare i conti con tutto il discorso che si faceva sulle identità, l’individualismo e quant’altro, ma al contempo offre delle possibilità di controsoggettivazione.

Ciò che abbiamo tentato di raccontare nel documento è che in questa fase di guerra si stanno aprendo delle possibilità, uno spazio politico ad oggi vuoto poiché, lo dicevamo prima, sono in crisi effettiva sia l’opzione sovranista – non potendo soddisfare le esigenze della propria presupposta parte – sia la riproposta di quel sogno americano, occidentale ed europeo – ormai irrimediabilmente privo di qualunque sostanza o appeal. In altri termini, per noi si offre la possibilità di ricavarci uno spazio e di rompere la “pace occidentale” poiché non esiste più nessuna una proposta dall’alto che sia desiderabile: sebbene gli interessi in campo siano profondamente diversi, sebbene i soggetti si collochino in punti diversi della scala sociale, in ogni caso ciò che viene proposto dalle classi dirigenti viene svelato immediatamente come una serie di ipocrisie a tutti i livelli, dal livello locale fino al piano internazionale.

Arrivando all’oggi, la parte più interessante di ciò di cui abbiamo fatto esperienza in queste ultime settimane è appunto il germogliare di un’autonomia popolare – il che apre un ampio ventaglio di sfide, di scommesse, di interrogativi – che nei fatti si è data indipendentemente dalle realtà organizzate, nonostante esse abbiano avuto ovviamente un loro ruolo nel costruire un terreno fatto di militanza quotidiana di base, di radicamento e di progetto. Allo stesso modo, le organizzazioni sindacali nello specifico di questa fase precisa hanno avuto sicuramente un ruolo importante, ma nulla toglie che l’elemento cruciale e di novità dipendesse da qualcosa di diverso, ovvero dalla domanda sulla proposta credibile e sulla ricomposizione in corso. Dal nostro punto di vista, l’intersezione tra il problema della proposta, degli obiettivi e della ricomposizione tra soggetti più o meno spontaneamente scesi in piazza si trova nel tema degli immaginari: insomma, come tratteggiare un sogno, questa volta di parte, che sia effettivamente desiderabile.

Raccogliendo le parole più diffuse in questa composizione, le caratteristiche insomma che vediamo come fondamentali per una proposta che voglia essere in qualche modo attrattiva per questi soggetti è a) che nutra l’ambizione a divenire qualcosa di massa, che vada a disarticolare quei confini dati da riferimenti ideologici, da purismi o da tendenze al “nuovismo” (cosa in cui non di rado peccano anche le realtà organizzate); b) che sia qualcosa di riproducibile e che quindi proponga delle pratiche applicabili a più contesti; c) che dia la possibilità di incontrarsi e di aggregarsi intorno a un immaginario e delle parole chiare, immediate, come oggi è stata la bandiera palestinese; e infine d) che permetta in qualche modo di sentirsi un popolo, collettivamente, in cui ognuno resiste nel suo angolo di mondo.

Questi, a nostro modo di vedere, sono gli elementi discorsivi che hanno permesso di fare quel passaggio, di imprimere alla crescita del movimento quello scatto in avanti.

In questo senso, per noi tenere la Palestina “come bussola” in questa fase significa avvicinare due aspetti che, anche rispetto a una proposta autonoma oggi, individuano due indicazioni cruciali: da un lato avere un radicamento nazionale, che soggettivamente porta a riconoscersi, sentirsi parte di un territorio e ricostruire quei legami sociali che abbiamo visto deteriorarsi negli ultimi decenni; e contemporaneamente coltivare uno sguardo internazionale, una prospettiva transnazionale, che punti ad andare oltre i limiti dei nostri percorsi di lotta.

U.

Dal canto nostro, ciò che ci siamo sforzati di dire nel documento, seguendo le analisi degli ultimi due anni, è di sottolineare la necessità di stimolare o quantomeno di intercettare, laddove si muovono le composizioni, una direzione comune, di trovare le comuni direttrici nel grande calderone di composizioni spurie che abbiamo incontrato nelle strade. Tra queste, un’idea condivisa che ci sembrava serpeggiare in varie forme è che si fosse tutti contro l’“Occidente collettivo”: per semplificare, che si stesse prendendo una direzione antiamericana, non nel senso culturale del termine, ma nel senso di antagonismo all’egemonia strutturale che si coagula in quel discorso. Ipotizzavamo che prima o poi sarebbe emersa un’ostilità spontanea su queste due direttrici, il riarmo e le condizioni di vita imposte dall’alto, ma ovviamente non potevamo prevedere che si desse in queste forme.

Resta il fatto che il genocidio in Palestina, con la sua insopportabilità e la sua presenza nella vita di chiunque attraverso anche l’informazione di massa sia social che mainstream, ha agito da scintilla. Inoltre, nel corso nei due anni in cui si è perpetrato il genocidio, è andato sviluppandosi un sapere collettivo condiviso tanto da chi si è mobilitato, quanto da chi no e si è solo informato. A ogni modo ci è sembrato di vedere comunque una profondità di analisi inaudita da parte di persone che non fanno parte di collettivi che storicamente che si sono occupati di questi temi. Perché? I motivi sono diversi, ma su tutti riteniamo che sia stata la convinzione nella possibilità di poter incidere con un’azione collettiva a essere determinante nel consentire al movimento di esprimersi ed emergere.

Provo ora a tratteggiare per sommi capi quanto abbiamo visto a Torino, ma ritengo sia approssimabile a quanto avvenuto anche nel resto dell’Italia. A partire dall’appello dei portuali autonomi di Genova è scesa in piazza tutta una serie di lavoratori, cogliendo l’occasione dello sciopero e di una parola d’ordine comprensibile – “Blocchiamo tutto” – che alludeva una potenza collettiva, in seguito a quanto sarebbe accaduto alla Flotilla. Abbiamo visto attivarsi tanto dei comparti classici – in primo luogo i metalmeccanici e i lavoratori del manufatturiero – quanto un aggregato trasversale di categorie afferenti al mondo della scuola, dagli insegnanti al personale Ata, dall’università alle scuole primarie. Vi era poi una grossa fetta di lavoro non garantito, di quelle partite Iva autoimposte come forma di precarietà e di autoimprenditorialità al terzo settore, dal mondo delle cooperative alla logistica (che è sceso in piazza soprattutto nelle giornate del 22 settembre e del 3 ottobre, quindi nei momenti di sciopero generale). Per quanto abbiamo potuto osservare noi, queste figure sono risultate presenti suppergiù in tutto il territorio italiano.

L’altra componente determinante è senza dubbio la valanga di studentesse e di studenti delle superiori e dell’università, che sono scesi in maniera veramente massiccia. Ad esempio, noi a Torino stiamo assistendo a un effetto a catena di occupazioni delle scuole superiori che non vedevamo da tempo: nelle ultime due settimane stanno occupando, ora dandosi la staffetta ora tenendo, praticamente tutti gli istituti delle superiori, comprese situazioni molto periferiche in provincia o addirittura scuole che non hanno mai visto un’occupazione da quando sono state fondate. Certo, le punte di conflittualità più alte si sono date nei capoluoghi, ma è soprattutto questa attivazione delle zone più lontane o politicamente “vergini” a darci da riflettere su cosa possa svilupparsi in futuro e sulla durata del movimento.

Un’altra componente fondamentale è quella delle cosiddette “seconde generazioni”. È vero, in molti casi l’attivazione giovanile è stata trasversale, specialmente nelle realtà metropolitane o in città medie del centro-nord come Brescia, La Spezia, Trieste; ma anche in questi frangenti le seconde generazioni hanno avuto un ruolo da protagonista. I ragazzi e le ragazze di seconda generazione spesso e volentieri in questi cortei hanno assunto il ruolo della rottura degli argini imposti dalla controparte, intendendo sia le forze dell’ordine, sia quelle istituzioni sindacali o di movimento, se possiamo chiamarle così, che in questi giorni avevano imposto ai cortei una governabilità e una compatibilità con le agende della sinistra più moderata e conservatrice.

Una situazione relativamente inedita per l’Italia, che aveva fatto capolino nel passato soprattutto a Milano, a Torino e nell’hinterland, o in quelle rivolte “per la socialità” sul lago di Garda. Infine, è stato particolarmente rilevante il protagonismo non solo dei giovani di seconda generazione, ma anche delle famiglie migranti, di quelle famiglie che abitano qui in pianta stabile, che vogliono vivere qui e che hanno costruito la loro vita sul territorio. Queste famiglie hanno preso parola, sono scese in strada e rompendo quella “divisione del lavoro politico” razzista e imposta dall’alto.

Per come intendiamo noi l’antagonismo, in queste settimane ci è sembrato di assistere a un salto in avanti della storia di decenni. Un ritorno della lotta di classe sul campo, però non scatenata da tematiche economiche, bensì da una questione molto umana, quasi etica, che condensa l’opposizione all’essenza del dominio capitalista, ossia il genocidio, e lo sterminio sistematico come imposizione ultima del comando. Di modo che, scavalcando anche i ragionamenti dei compagni, da una condizione generale, non ascrivibile al mondo del lavoro e dell’economico, si è bloccata la circolarità della produzione capitalista. Riteniamo non sia un semplice accidente imprevisto, ma un dato enorme su cui riflettere per il futuro.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, si sono osservate forme di lotta approssimabili ai Gilet gialli francesi, come i cortei a gatto selvaggio e il coordinamento via web e non attraverso le organizzazioni di movimento o sindacali, ma con un livello molto più alto di maturità politica e di critica generale al sistema.

Ci tengo a essere esplicito a riguardo: la gente che si è attivata non è scesa in piazza dicendo «siamo qua per la Palestina, ma in realtà stiamo parlando del nostro stipendio o delle nostre condizioni di vita». Non è così. Il punto è che ciò che accade in Palestina rappresenta per le persone in Italia, in Europa e in Occidente un’ipotesi molto vicina come futuro prossimo, nel senso di «se si può fare questo impunemente, chissà cosa potrà essere fatto a noi, a cosa potranno ridursi le nostre vite».

Probabilmente è stato questo genere di ragionamenti ad agire come primo motore, ed è lì dentro che vanno individuate tutte le altre questioni su cui sarebbe importante mobilitarsi: per esempio, una parte considerevole della composizione recepiva il discorso dell’arruolamento e del riarmo nei termini di «fra un anno o due dovremmo mandare i nostri figli o partire noi stessi a combattere sul fronte russo». Il solco che noi militanti dobbiamo approfondire è quello scavato dalla domanda che ha spinto queste persone ad agire, ovvero «tutto questo sarà realizzabile o no se ci sarà una massificazione di scioperi generali come questi». Di pari passo, le dimensioni delle contestazioni hanno concretizzato la speranza che sia possibile ciò che prima era impossibile, cioè che di fronte a un riarmo generalizzato ci si possa opporre in massa in tutta Europa per bloccare l’entrata in guerra dei nostri governi.

Poiché le tensioni internazionali – verso la Russia così come la Cina – sono destinate a crescere e lo scontro diretto a farsi sempre più vicino, da un lato crediamo che il riarmo sia uno dei vettori su cui si possa costruire la tenuta di questo movimento; dall’altro c’è anche la possibilità (o quantomeno un tentativo) di un recupero da parte della sinistra istituzionale. La Cgil e il Pd ne sono l’esempio lampante: pur avendo ostacolato ogni movimento per mesi e mesi, di fronte a un gesto così emblematico come quello della Flotilla sono stati obbligati a inseguire l’ondata di mobilitazioni, fino ad ambire a far proprie molte delle istanze del movimento e addirittura a dare copertura sindacale allo sciopero.

Al contempo, tutti qui la pensiamo allo stesso modo su questo genere di operazioni, ma tocca riconoscere che, per quanto ipocrita, questa apertura ha avuto la conseguenza di massificare la possibilità di partecipazione. È un’ambivalenza che non va ignorata, e anzi va presa di petto. La possibilità di un recupero c’è sempre, specialmente in casi come questi, in cui le mobilitazioni vanno al di là delle divisioni di destra e sinistra, che sono canoni che rimangono validi nella sfera politica, ma che non fotografano perfettamente le divisioni del mondo sociale.

Tornando al discorso che facevamo prima sulla continuità fra le mobilitazioni spurie degli anni passati, è il carattere profondamente antistituzionale che ha dentro di sé, è lo scavalcamento di numerose categorie classiche della politica a indicare l’emersione di una grossa frattura. E ciò vale non solo per le giovani generazioni o per i migranti, ma l’intera società, che vive in questa dimensione iperinformatizzata, mostra di seguire altri canoni di ragionamento.

Direi ora due parole sul comportamento della controparte, della polizia per intenderci, che è stato significativo. Nonostante le nostre comprensibili preoccupazioni – specialmente dopo numerose mobilitazioni in sostegno alle difficoltà dell’antagonismo nel paese, sui Ddl sicurezza, sul restringimento dell’agibilità democratica e così via – l’intensità del movimento ha completamente spazzato via la retorica securitaria di Salvini, il decreto sicurezza. Un numero incalcolabile di giovani ha quindi potuto vedere con i propri occhi la dimostrazione che, quando la pratica del conflitto raggiunge dimensioni di massa, i dispositivi legalitari della repressione risultano inermi e si si dà una nuda e cruda contrapposizione nell’uso della forza sulla piazza.

Dal canto loro, sulle prime ci è sembrato che la polizia conservasse sostanzialmente un atteggiamento di lasciar fare, sulla spinta forse di quei contatti con il mondo del sindacato o anche di strutture militanti o sedicenti tali che hanno agito per creare le condizioni della compatibilità con la gestione dell’ordine. Questa strategia ha funzionato solo in parte, perché questo lasciar fare ha aperto uno spazio che è stato subito praticato. Pensiamo ai blocchi, che hanno quasi sempre travalicato il consentito dalle questure e la dimensione del simbolico: con i blocchi effettivi alle stazioni e nelle autostrade, la polizia si è trovata costretta a mettersi in contrapposizione diretta, trovandosi spesso aggirata dal numero e dalla determinazione delle persone. È quello che ci raccontavate anche voi a Modena, che ha vissuto il blocco come una pratica diffusa, che ha messo in difficoltà la controparte e ha impresso un salto di qualità alla prassi che è in qualche modo fondativo per questo movimento.

Arriviamo quindi alla grande domanda che penso tutti ci stiamo facendo, cioè “cosa succede ora?”

Ovviamente non avanziamo pretese di dare una risposta precisa, ma crediamo che il punto di riferimento deve essere la situazione sul campo. Il raggiungimento del cessate il fuoco speriamo sia duraturo, perché comunque interrompe lo sterminio effettivo di una soggettività, i palestinesi gazawi, che nel corso di decenni ha costruito, pure nella sua ghettizzazione in una prigione a cielo aperto, un livello unico di resistenza, a cui non possiamo che guardare come esempio. Tuttavia, il fatto che questo dominio continui a esistere apre la strada a un progetto coloniale di vecchio stampo: a ben vedere, quando si arriva a proporre un governatore inglese che ha interessi diretti nei suoi conti bancari sull’estrazione di gas nel territorio davanti a Gaza, ci si avvicina più a forme ottocentesche di colonialismo che non alle egemonie militari degli ultimi decenni. Crediamo quindi che il contrasto a quel piano coloniale che ha imposto la cosiddetta “pace” sia il terreno, probabilmente non così massificato, con cui dovrà misurarsi il movimento se si vuole portare avanti un discorso che parli di disarmo e di sabotaggio della fabbrica della guerra.

Le industrie dell’indotto militare ci sembrano in questo momento dei bersagli alla portata di tutti. O almeno, noi a Torino abbiamo visto che c’è la possibilità di contrastare effettivamente la produzione bellica, come mostrano tutti i tentativi, anche riusciti, di entrare dentro la fabbrica della Leonardo. Le indicazioni per i prossimi passi potrebbero essere cercate in questo genere di azioni. Infatti, ciò su cui bisogna essere chiari è che anche di fronte a un abbassamento della mobilitazione (per una fetta consistente di composizione, la tregua equivale a uno stop al genocidio vero e proprio) non è detto che queste attivazioni non permangano, sia nei termini di una mobilitazione concreta settimanale, sia nei termini di un salto di qualità nei percorsi di politicizzazione, di un qualcosa che ha fratturato la cappa di impossibilità che ha regnato per trent’anni in Italia. Tante, troppe persone hanno visto che muovendosi insieme c’è una possibilità di essere incisivi: i numeri raggiunti dalla manifestazione di Roma del 4 ottobre sono assurdi, e se andiamo a sommare tutto quello che si è mosso in altre città, parliamo di milioni di persone che in due settimane si sono attivate in maniera effettiva.

Ricapitoliamo dunque le cose che hanno funzionato e compattato il movimento: una composizione variegata; alcune parole d’ordine semplici come “Blocchiamo tutto”, “Stop al genocidio” e lo sciopero; l’utilizzo dei social network e delle chat come strumento di organizzazione. Ciò che invece ci pare che manchi al momento è qualcosa che, per capirci, svolga lo stesso ruolo delle rotonde per i Gilet gialli, ovvero un punto di presidio fisso in cui le persone si incontrino, si conoscano, costruiscano momenti assembleari (rischiando anche che risultino deliranti, come spesso capita in questi momenti di discussione). Insomma, qualcosa che si dia come “controistituzione” per il movimento. A Torino stiamo provando riempire questo buco in vario modo, per esempio garantendo che ci si ritrovi insieme prima delle piazze, dando continuità alle assemblee e ai presidi permanenti, favorendo l’emersione di una presa di parola e del protagonismo non delle figure militanti, ma di chi si è avvicinato a questi contesti per la prima volta, e provando ad attraversare i quartieri popolari con questo tipo di iniziative.

Prima di finire, direi due parole sulla trasformazione della militanza. Il 22 settembre a Torino, così come in tutta Italia, c’è stata una grossa partecipazione allo sciopero, che però aveva dei forti connotati sindacali (sia l’Usb che i quadri Cgil che i metalmeccanici erano tutti in piazza, più il resto della composizione di cui parlavamo prima). La sera c’è stato un corteo di pari dimensioni (quindi 50 mila persone la mattina e altrettante la sera). Bene, quando lo abbiamo visto ci siamo detti: “Ecco, questa è l’autonomia come ce la siamo immaginati in tutti questi anni di grandi pipponi mentali, l’abbiamo finalmente vista in piazza, in carne e ossa e sta camminando con noi”. Infatti non c’erano i soliti spezzoni delle sigle, ma al contrario spontaneità, pratica dell’obiettivo, concretezza nelle parole d’ordine e completa indisciplina nelle forme dello stare in piazza. Una cosa mai vista, potente, e che ci chiede di mettere in soffitta il nostro immaginario sul passato. Un immaginario magari glorioso, che rimaneva qualcosa che avevamo in testa e a cui non riuscivamo a dare una forma. Ebbene, oggi probabilmente ce l’ha. Non è detto che questa specifica mobilitazione duri, ma è molto difficile che non si ripresenti in futuro in una maniera più matura ancora.

A mio parere, queste piazze devono essere assunte come metro per i nostri prossimi tentativi di costruire un’organizzazione, poiché lì dentro, per chi si è attivato, stanno nuovi modi di stare in piazza, nuovi modi di concepire un impegno militante e una contrapposizione che dobbiamo inchiestare. Non dobbiamo dare dunque nulla per scontato, né cucirgli addosso le nostre speranze, ma piuttosto prendere spunti e lasciarci mescolare con quello che si muove. Detto ciò, vediamo comunque che alcuni dei cardini della nostra militanza non soltanto sono presenti, ma iniziano ad assumere una dimensione massificata: l’irriducibilità a un punto di vista antistituzionale; la pratica del conflitto non come esasperazione soggettiva, avanguardistica, ma come forma di lotta collettiva, necessaria per portare a casa un risultato; e la mancanza di paura verso la repressione.

Come si diceva prima, i dispositivi messi in crisi da queste giornate non sono cosa piccola, e ci parlano comunque di un approccio alla vita politica in cui la repressione va inserita tra le cose che possono succedere, cose che la controparte mette in piedi per contrastare i picchi più eclatanti, ma che difficilmente riesce a funzionare quando si ritrova a fronteggiare una massa. Per noi è un’indicazione preziosa. Così come a suo tempo ci disse, e continua a dirci, la Val di Susa, crediamo di aver visto anche la conferma nella nostra caparbietà, passateci il termine, nel non lasciarci spaventare dell’accanimento dello Stato. Inoltre, laddove questa spinta autonoma si massifica, diventano anche più accettabili gli eventuali sacrifici nella pratica militante.