Come dare, e organizzare, percorsi di rottura al cuore dello sviluppo capitalistico? Quali i comportamenti potenzialmente sovversivi su cui costruirli, oggi? Quali punti di metodo ancora inattuali trarre dall’esperienza militante di quella generazione politica che per ultima ha tentato l’“assalto al cielo”?

Sono le domande implicite che hanno mosso il terzo incontro del ciclo MILITANTI, tenuto a Modena sabato 13 maggio. Una bella, intensa, arricchente chiacchierata con Valerio Guizzardi e Donato Tagliapietra, militanti autonomi degli anni Settanta – di Rosso, la prima e più originale formazione dell’Autonomia operaia, e dei Collettivi politici veneti per il potere operaio, la più larga, radicata e duratura organizzazione politica dell’Autonomia – autori dei due libri che troverete in fondo a questa prima parte del loro intervento.

Una chiacchierata che fin da subito non ha voluto essere sul passato, per “reduci” o “nostalgici” fuori tempo massimo, ma immediatamente sul presente, per ragionare su alcuni dei nodi che chiunque abbia l’ambizione di conquistare una prassi militante adeguata ed efficace dentro e contro il proprio tempo si trova inevitabilmente a dover affrontare.

I comportamenti di rifiuto e il salario sganciato dalla produttività. La società che diventa fabbrica e la ricerca della soggettività operaia. Il radicamento nel territorio e nella composizione di classe, e l’esercizio del contropotere. La spontaneità di movimento e la disciplina di progetto politico. L’organizzazione autonoma e l’autonomia di classe. L’uso materiale della forza e la forza materiale del significato vivo dell’essere “compagni”.

Questi sono alcuni nodi cruciali su cui il “cervello collettivo” degli autonomi ha scommesso e costruito la sua prassi, tra avanzamenti, contraddizioni e vicoli ciechi.

Consapevoli che l’autonomia non è mai data una volta per tutte, ma la si conquista e reinventa di continuo, siamo tornati alla stagione degli anni Settanta, quando l’Italia è stata attraversata da un conflitto sociale di durata, diffusione e intensità che non hanno eguali nella storia recente, e di cui oggi le nuove generazioni stentano a credere, o solo immaginare. La questione della rivoluzione in un paese a capitalismo avanzato, nel cuore dell’Occidente, è precipitata e si è riaperta allora, a livello di massa – non a caso, ancora oggi, quel decennio tormenta gli incubi di comanda.

Gli autonomi, in quel tumultuoso passaggio d’epoca – non solo di crisi capitalistica, ancora nelle sue matrici irrisolta, ma anche di crisi di quelle soggettività e forme di organizzazione politiche scaturite dal precedente ciclo storico di lotte –, seppero incarnare più di ogni altro, con forza e intelligenza, la sua attualità. L’attualità della rivoluzione, del comunismo, qui e ora: nelle lotte nei quartieri, sui luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle università, ma anche nelle strade, nelle relazioni sociali, nel sapere e nelle forme di vita. Attraverso un metodo, quello dell’autonomia, che parla di anticipazione dei processi, di lettura della composizione di classe, di scommessa sulle soggettività, di ricerca delle possibilità di attacco, di rottura con l’esistente e con quello che si è.

Soprattutto quando i vecchi schemi, come oggi, all’infuori di ogni logica di testimonianza identitaria e di pretesa ideologica, appaiono non funzionare più. Se quella degli autonomi è una storia irrisolta, occorre allora tornarci con le spalle al futuro, per preparare il prossimo assalto al cielo.

Buona lettura.

Donato

Io pensavo che sareste stati voi a spiegarci cos’è l’Autonomia oggi! è un po’ difficile che la risposta a una domanda del genere venga da me o da Valerio. Al limite noi possiamo ricostruire un periodo storico che ormai data mezzo secolo. Ma a ogni modo volevo iniziare con i King Crimson. L’intuizione di usare 21st Century Schizoid Man dei King Crimson per pubblicizzare un evento del genere è azzeccata tanto quanto la scelta delle parole che avete riportato in quel video, perché sono le uniche calzanti. Io, infatti, in questi giorni continuavo a chiedermi: “Ma di cosa parlo sabato? Come fai a definire la militanza negli anni Settanta?” Perché o parli di tutto, oppure devi in un qualche modo troncarla con l’accetta. Per cui, se mi chiedeste di riassumere in una formula edificante cos’è stata per me, vi direi che la militanza è stata una corsa velocissima di una generazione dentro la felicità.

Volevamo tutto, e lo volevamo subito; ma questo tutto e questo subito era l’insieme di enormi felicità, che erano contenute in quello che costruivamo quotidianamente. Se invece dovessi rispondere in una maniera più precisa, vi direi che la militanza autonoma è stata il fatto di essere riusciti – in una finestra storica che è durata poco, perché purtroppo così è stato – a vivere un quotidiano in pieno conflitto con la costrizione lavorista a cui pensavano di sottometterci, una quotidianità che aveva la sua cifra nei suoi aspetti di totale liberazione. La generazione dell’Autonomia o anche quella del Settantasette sono state tali proprio poiché hanno trovato questa chiave di volta. Dopodiché, dentro questo spirito condiviso, ci sono le varie articolazioni progettuali.

Ognuno di noi ha una storia progettuale diversa: io e Valerio siamo entrambi militanti dell’Autonomia, ma tra Bologna e il Veneto già ci sono differenze, nonostante ci fosse un modello produttivo con alcune similitudini. Ovvero, sia da noi che in Emilia non c’era (e non c’è) la Fiat o l’Alfa, e quindi nemmeno l’operaio massa alla catena – o meglio, da noi c’era, ma comunque parliamo di una situazione molto diversa rispetto a Torino. Insomma, Bologna e il Veneto condividevano un modello produttivo che sarà quello che vince storicamente nella ristrutturazione operando il passaggio che supera il fordismo; ma l’elemento che rende distinti e diversi i due territori è la rappresentanza politica. Il sistema dei partiti, per dirla in soldoni.

Nel Veneto si era stabilizzato un sistema a governo democristiano, mentre nell’Emilia rossa (e paranoica, come cantano i Cccp), c’è il Pci. Può sembrare una differenza su un dettaglio secondario, “sovrastrutturale”, ma andando alla sostanza delle cose è una differenza enorme. Perché? Perché nella capacità di comando e di controllo dei conflitti autonomi, il Pci rivela una capacità di disinnesco di gran lunga maggiore della Dc. Nel Veneto, quando i ceti dirigenti non riescono più a governarne politicamente questo rapporto tra una nuova composizione di classe e nuove lotte (e ci provano in mille maniere, ma perdono le assemblee nelle facoltà, perdono le assemblee nelle fabbriche, perdono le assemblee nei quartieri e via così), l’ultima istanza che gli rimane è mettere in piedi, attraverso il teorema Calogero, il “7 aprile”. Direttamente alla repressione poliziesca. Da noi era questo il meccanismo, perché il quadro di comando partitico del Pci non aveva la capacità di esprimere un controllo sociale, che qui invece ha sempre conservato. Ci sono state differenze anche negli sviluppi del movimento (per esempio, in Veneto non c’è stato il Settantasette), ma l’elemento che va indagato per primo è il governo politico del territorio, perché è lì che si comprende chi è il nemico e come si struttura il terreno di battaglia.

Ora, io non so nel 2023 come funzioni a Modena e nelle ricche provincie del Nord (perché ricordiamocelo, qui siamo in assoluto nelle zone più ricche del pianeta, partiamo da questa considerazione altrimenti entriamo in chiavi di lettura strane). Come può darsi un percorso di rottura? Bella domanda. Quelli della nostra generazione possono dire solo “noi abbiamo provato a fare così”. Quindi, se guardiamo in profondità, qual è stato l’elemento che aveva messo in moto quel percorso? È stato il fatto che a diciotto, venti o ventidue anni questa generazione si è sottratta in una maniera totale al fatto di diventare merce. Non volevamo spendere la vita per un salario.

Non volevamo diventare merce forza-lavoro: e abbiamo fatto di tutto, anche armandoci, per sottrarci a questo. Questa è l’eresia assoluta, unica e fondamentale, che spiega il conflitto oltre che con il padrone anche con il Pci e con le ideologie lavoriste della sinistra. Ma badate bene, la giornata lavorativa è precisamente la cornice che tiene insieme e spiega il dopoguerra fino agli anni Sessanta. L’eresia parte infatti prima di noi, già alla Fiat con i sabotaggi delle linee e certo ci sono sviluppi di non poco conto, ma come un filo sottotraccia che esploderà dopo e che attraversa tutta la variegata progettualità che chiameremo “autonomia operaia organizzata” negli anni Settanta. Il rifiuto del lavoro è stata la nostra stella polare. Tutto quello che ne è seguito – processi organizzativi, strumenti di intervento, eccetera – parte da questo presupposto.

Altro elemento dirimente per la nostra storia nella provincia: nei nostri territori non c’è l’università. Io non so bene cosa stia succedendo adesso a Modena, ma di certo non è una città universitaria come Bologna o Padova; ovvero, non c’è il traino delle lotte studentesche. Se non altro per il fatto che sono università probabilmente più giovani, con una massa di studenti minore e con un altro tipo di impatto sulla città. Anche in ciò secondo me Modena assomiglia molto di più a Vicenza che non a Padova o a Bologna, dove invece l’università (umanistica, si noti) ha un grosso peso sui processi sociali e sui conflitti. Ma per ora mi fermo dicendo queste quattro cose, lascio la parola a Valerio e poi proviamo ad aprire la discussione, anche perché, più che a parlare, sia io che lui siamo più interessati a capire cosa significa avere oggi trent’anni.

Valerio

Donato ha introdotto benissimo la questione. Le caratteristiche della gestione politico-amministrativa di Bologna e della provincia veneta erano completamente diverse, dal momento che ognuna delle due si basava sulla struttura produttiva del territorio. L’Emilia-Romagna, come si è detto, non era ai tempi avvicinabile al ciclo del tessile e del chimico nel vicentino. Qui c’era sì la fabbrica diffusa, ma di un tipo profondamente diverso: intanto perché era più orientata sul metalmeccanico, ma soprattutto perché più che di fabbrica diffusa si trattava di fabbrichette e laboratori diffusi. La forma più presente (se escludiamo alcuni grandi impianti) era la piccola fabbrica a gestione bene o male familistica, dove un conflitto al suo interno non scoppiava mai, essendo aziende che contavano otto-dieci operai massimo.

Innescare una ribellione sui luoghi di lavoro diventava difficile, quindi, sia per la fisionomia che assumevano le fabbriche, sia per il controllo dei comportamenti operai da parte del Partito comunista e della Cgil (che, parlando simbolicamente, erano quasi l’uno lo pseudonimo dell’altro). Ora, concedetemi qualche esempio concreto per rendere l’idea del panorama. Nel bolognese cosa avevamo quando abbiamo iniziato? C’erano alcune fabbriche di generose dimensioni, come la Ducati, nella quale i comitati che facevano riferimento a Potere Operaio erano anche riusciti negli anni Settanta a organizzare alcune campagne di lotta. Va detto per inciso che a quei tempi Potop, soprattutto nei primi anni Settanta, era parecchio forte avendo collettivi un po’ dappertutto: in primo luogo nelle scuole medie (ora diremmo superiori) e nell’università, ma anche in qualche fabbrica, ognuna con il suo comitato operaio che organizzava le lotte, i cortei interni, i picchetti (e quindi, come al solito repressione, denunce, eccetera).

C’eravamo dunque alla Ducati, ma soprattutto in aziende più piccole come la Sabiem (che faceva ascensori), la Sasib (che faceva ingranaggi e pezzi per metalmeccanica), la Calzoni (che faceva ingranaggi, trasmissioni di precisione e armamenti, producendo congegni di puntamento su commissione dell’Esercito). Lì noi già da quel periodo cominciammo a fare intervento politico fuori dai cancelli, ai turni alle 4 della mattina (compreso d’inverno, con la neve fino alle orecchie). Nonostante la nostra presenza in città, in quel periodo è stata parecchio dura, per il mero fatto che abbiamo sempre ricevuto una grandissima ostilità.

Vorrei che fosse chiaro: erano gli operai stessi che ci fronteggiavano, e partivano anche le mani. E accanto a questo c’era il servizio d’ordine del Partito e quello della Cgil che rendevano impossibile che un discorso operaista, o comunque di conflitto, potesse permeare la fabbrica dall’interno. Noi su quel punto abbiamo sempre avuto problemi, le fabbriche erano inespugnabili. Ogni fabbrica a Bologna e nell’hinterland erano roccaforti, bastioni del Partito. Lì non si entrava, punto.

Poi, con il passare del tempo, siamo riusciti a penetrare dalla porta di servizio, quando il capitalismo locale andava indirizzandosi verso l’operaio sociale. Incontrammo giovani proletari dei quartieri e della provincia che per loro sfiga (così dicevano) per guadagnarsi qualcosa entravano in fabbrica. E così questi giovani di diciotto-diciannove anni, al loro primo lavoro, tentarono di fare qualcosa dall’interno, ma rimaneva estremamente difficile. La svolta fondamentale è stata che queste esatte persone le ritroveremo più avanti nel movimento, cioè fuori dalla fabbrica. Iniziammo insieme a loro a capire che si trattava di “operai sociali” che cercavano sì di guadagnarsi qualcosa in fabbrica, ma sapendo che stavano seguendo una produzione di valore che eccedeva da lì, che si socializzava. Ma prima di procedere, meglio mettere in chiaro alcuni termini che forse per noi sono ovvi, ma per chi ha avuto una formazione diversa no.

Per quel che concerne l’operaio massa, pensate l’addetto alla catena di montaggio, collocato in una specifica organizzazione capitalistica del lavoro e chiuso in una fabbrica con una disciplina da caserma. È lo scenario nel quale, dopo il famoso autunno caldo del ’69, inizia a fare emergere dentro di sé la famosa “rude razza pagana” descritta da Tronti, la quale inizia ad operare nei reparti con forme di lotta per noi inedite: gli scioperi a gatto selvaggio, i sabotaggi e i cortei interni, dove si spazzavano le linee e si punivano i capi. Dunque, per rispondere a queste nuove forme di insubordinazione il capitale si ristruttura, spalmando la produzione di massa sul territorio.

Si moltiplicano le piccole fabbrichette e i laboratori, ma iniziano anche ad apparire i primi lavori virtuali: nuovi mestieri che creavano una nuova composizione di classe, i cosiddetti “non garantiti”, che altro non erano se non l’antecedente dei precari di oggi. Entra nel lavoro una nuova generazione di giovani, costretti a entrare in un nuovo schema produttivo che soggettivamente rifiutavano, e che di pari passo inventavano nuovi linguaggi e nuove forme di comunicazione. Ecco, è proprio su questo tessuto che a Bologna e in provincia abbiamo lavorato forte. Ma non per scelta teorica, ma perché banalmente c’era poco altro da fare. Da noi, l’unica realtà sociale con del potenziale era quella studentesca.

La Fiat di Bologna era l’Università, ed era attorno ad essa che girava la nuova produzione e il nuovo sfruttamento; e non a caso ancora oggi, in Piazza Verdi, vediamo le tende piantate per denunciare quell’iper-sfruttamento su cui l’intera borghesia bolognese ha vissuto (certo, come osservava un compagno qualche giorno fa, noi le tende le usavamo per andare in vacanza e le case le occupavamo, ma chissà, vedremo come andrà a finire). Tornando a noi, i processi produttivi orbitavano intorno all’Università in quanto polo di sfruttamento e centro di gravità per una nuova composizione, destinata alla disoccupazione e senza un domani. Tutto ciò lo avevano già capito proprio i non garantiti di allora. A diciannove anni avevano capito benissimo che non avrebbero mai avuto la vita che gli era stata promessa; ma la loro novità stava nel dire “ma bene, per fortuna! Noi quella vita borghese non la vogliamo”. E fu così che noi militanti riuscimmo a raccogliere l’ipotesi del rifiuto del lavoro come cornice politica per lanciare i percorsi di lotta che vedremo negli anni Settata. Tutta l’Autonomia bolognese era dunque interna a una nuova composizione, nel vivo dei processi di cambiamento, partendo dal rifiuto del destino assegnato.

Ciò si riverberava anche nella militanza e nei suoi linguaggi. In definitiva, non eravamo più Potere Operaio – nonostante l’Autonomia organizzata altro non fosse che il risultato del trasferimento in blocco dei militanti di Potere Operaio, e segnatamente del servizio d’ordine, nella nuova composizione subito dopo Rosolina. A quel punto però non adottiamo più le forme di prassi allora più usuali, cioè la figura del militante rigido e operaista. Ci accorgiamo, insomma, della necessità di cambiare atteggiamento davanti all’apertura di una fase nuova. Sicché i militanti di Potere Operaio, incontrando l’operaio sociale e trasformandosi in Autonomia, una volta riconosciuto che gli strumenti che si usavano prima non erano più efficaci ai fini del conflitto e della rottura, li abbandonano, sperimentando nuovi linguaggi, nuove tattiche e nuovi terreni di scontro.

Quello che invece teniamo stretto è quello che per noi operaisti è il principio cardine del movimento di classe fin dall’alba dei tempi: la questione della forza. La questione della forza è dirimente, indispensabile per l’Autonomia, oggi compreso. Alla fine dei conti, non riusciamo ancora ad abituarci alla legalità borghese e cose del genere. E il motivo è chiaro, ovvero che per noi la politica deve sempre stare accanto all’“esercizio legittimo della forza” secondo una delle prime formulette, o come diremo dopo all’“illegalità di massa”.

Ma ripeto, per noi non è una novità. Come ci ha spiegato Valerio Evangelisti in quel suo bellissimo libretto, Il Galletto rosso, dal 1892-1896 in poi, in quel grande movimento operaio (socialista, tra l’altro, non ancora rivoluzionario, ma solo “tendente a”), durante gli scioperi dei braccianti e degli scarriolanti si attivavano all’interno delle masse degli operai autorganizzati attraverso azioni di forza. Ma non è che ci andassero tanto per il sottile, eh? Incendi, distruzioni dei frutteti, sequestri dei padroni e dei loro famigliari, qualcuno lo hanno anche fatto fuori… Quel che conta osservare di quei fenomeni è la dimostrazione di come si fosse sempre pensato che la politica e la forza non possano fare a meno l’una dell’altra. La politica senza la forza è riformismo, un arrabattarsi assolutamente inefficace davanti ai mezzi di cui dispongono i padroni (fino alla cooptazione: abbiamo visto che fine ha fatto Andrea Costa, no?); dall’altra, la forza senza la politica non ha senso. Sarà semplice, ma era un punto di partenza indiscusso, certo, cristallino. Quindi, quando l’Autonomia, nei nuovi linguaggi, lancia il tema dell’uso della forza, non inventa assolutamente niente. Porta avanti un programma (proletario, operaio, chiamatelo come vi pare) che non poteva essere diverso.

Ne conseguiva quindi che le nuove teorie e i nuovi linguaggi erano sempre dentro le lotte, dentro il conflitto, ma anche dentro il territorio. Per esempio, con un compagno prima si parlava di contropotere. Be’, cosa significava “contropotere” e “uso legittimo della forza”? Che in certi quartieri la polizia non entrava perché c’erano dei servizi d’ordine di proletari che semplicemente non glielo permettevano. La “questione del reddito”? Significava che se noi non vogliamo lavorare, se non ci interessa il lavoro ma il reddito e voi borghesi non ce lo date, benissimo, noi lo veniamo a prendere, non c’è problema. Ecco in che senso parlavamo di “uso legittimo della forza”, perché ti serviva sia per campare che per portare avanti i tuoi progetti di rottura. Ovvero per cominciare (ed è stato un nostro tratto distintivo) a praticare fin da subito degli elementi di comunismo. L’esproprio è uno di questi: ti organizzi con i proletari di quartiere, entri al supermercato e fai in modo di uscire senza avere danni. Poi, che fuori ci fosse una copertura armata lo sapevamo soltanto noi e gli sbirri, che non a caso non venivano a rompere i coglioni o al limite, sempre per il principio “tengo famiglia”, arrivavano a cose fatte [godimento e risate in sala]. Ma è comprensibile eh! Ognuno fa il suo mestiere…

Donato

Anche lì, tra l’altro, non c’era un unico modello.

Valerio

Verissimo, ogni territorio aveva il suo. Io me lo ricordo ancora, all’Esselunga di Milano ci siamo divertiti un casino, una roba impressionante… [risate] Comunque, questo giusto per dire che le cose funzionavano perché c’era dietro un’organizzazione che le faceva funzionare e le organizzava. Questo è il senso di “uso legittimo della forza”. Ma capiamoci, mica riguardava solo il pollo da mangiare la sera tu e i tuoi bambini, ‘ste robe retoriche da fine Ottocento non ci interessavano minimamente; ma piuttosto la cultura, il divertimento. Tutto questo costava? Lo si andava a prendere. E quindi si entrava gratis al cinema, gratis al teatro, nei locali, dei concerti non ne parliamo neanche… [qualcuno dal pubblico chiede “L’autobus si pagava?”] No, macché, ma chi pagava l’autobus? Ma figurati! Ma neanche il treno! Dico, per il treno si stampavano i biglietti falsi e si andava fino a Parigi così, ne abbiamo fatti a migliaia…

Donato

C’era un tale quantità di sapere su come recuperare reddito che oggi ha dell’incredibile. Faccio un esempio: il bollo del motorino costava 1505 lire. Tu con la scolorina lo cancellavi, mettevi la targa della macchina e con 1505 lire giravi con il bollo della macchina pagato. Voilà. Oggi questo non è più possibile, ma è ovvio che ci saranno altri saperi che possano permettere situazioni del genere e che dovrete mettere in campo. Non vi nascondo che mi sono spesso domandato: “Ma cazzarola, ma è forse possibile che non ci sia una cultura del sabotaggio attraverso l’online, con l’hackeraggio o che ne so, che in un qualche modo riesce a portare a casa reddito?” O comunque a porsi questo problema. Queste sì sarebbero cose interessanti che la vostra generazione dovrebbe mettere a disposizione, aggiungendo un nuovo capitolo a tutto quello che la nostra aveva a suo tempo escogitato per conquistarsi la possibilità di vivere riducendo il carico di lavoro.

Ah, Valerio e io ci siamo dimenticati di una cosa: con l’Autonomia siamo ben prima della rivoluzione informatica. Cominciava a introdursi, e nonostante già all’epoca qualcuno straparlasse disperato sulla tecnica, noi non la demonizzavamo a priori. Perché? Perché la vedevamo come una partita aperta, dove erano i rapporti di forza che a decidere se la rivoluzione informatica e la ristrutturazione del capitale sarebbero andati a liberare dallo sfruttamento o verso l’accumulazione di profitti. Ma siamo sempre lì! Oggi come allora – non ci stancheremo mai di ripeterlo – sono i rapporti di forza che decidono dove pende questo problema. Oggi certo, ci sono sicuramente molti più strumenti di controllo sociale, su questo non ci sono dubbi, ma bisogna comunque scovare da una qualche parte un anello debole che ti permetta di attraversare a tuo favore le dinamiche che incontri. Ed è precisamente su questo punto che agisce la soggettività, è per questo che la militanza prende la forma del soggetto.

Perché capiamoci, quando noi parliamo di operaio massa o operaio sociale, parliamo di concetti di lotta, altrimenti questi non esistono. L’operaio massa è tale perché pratica un particolare terreno di lotta, altrimenti è soltanto forza lavoro, una merce piegata, sottomessa, brutalizzata. Punto. L’operaio sociale, rispetto all’operaio massa, compie un processo ulteriore: mentre l’operaio massa è ricomposto in fabbrica nella catena o nel reparto, l’operaio sociale devi ricomporlo territorialmente. Ma il discorso di fondo resta il medesimo: se al problema gli diamo una lettura di carattere sociologico, allora l’operaio sociale è una figura indistinta, grosso modo attiva nel terziario, prodotta dalla ristrutturazione; ma questo non è un concetto di lotta! A noi non interessano gli “effetti” della ristrutturazione in quanto tali, a noi interessa intercettare la soggettività capace di costruire percorsi e progetto di rottura di classe. E allora l’operaio sociale, deve darsi strumenti ricompositivi rivolti a un programma di rottura.

Noi, ad esempio, questo passaggio lo risolviamo costruendo i Gruppi sociali territoriali (Gs), che prima venivano ricordati. E sia chiaro, noi mica li abbiamo costruiti a partire da una prospettiva ideologica. Addirittura, come appunto veniva sottolineato da uno di voi al bar prima di iniziare, quella di Gruppo sociale era una sigla usata in parrocchia! E perché la recuperiamo così come la troviamo senza inorridirci? Per il semplice fatto che questa sigla, che già era presente, era diventata un volano delle lotte sui trasporti. A noi questo interessava. Ci interessava uscire dalla città (in questo caso, tra Padova e l’alta padovana) ed entrare nei paesi.

Perché l’altro aspetto dominante nel Veneto è tutta quella ricchezza territoriale che va ben oltre la città universitaria. Dalla bassa e l’alta padovana alla Riviera Berica, tutto il vicentino, il bassanese, il rodigino, Chioggia e tutta la zona di San Donà e Portogruaro… la parte politicamente più promettente era la provincia – e ricollegandomi per inciso a quanto dicevamo prima, immagino che trovassimo la stessa composizione che incontrate voi oggi nel modenese. E così lanciamo una scommessa, dicendoci: “Poiché siamo tutti nati e cresciuti nei paesi, sarà proprio quel tipo di conoscenza e di rapporti diretti che abbiamo tra noi il volano fondamentale per costruire un progetto”. Siamo amici prima di diventare militanti. Questi legami ce li portiamo dietro da sempre e arrivano all’oggi. È dentro a questo contesto che si costruisce tutto il percorso politico, ed è nel suo sviluppo che prende forma il contropotere.

In parole povere, per come noi lo concepivamo, il contropotere era l’insieme dei comportamenti autonomi; dunque elementi che andavano molto oltre a quello che noi rappresentavamo a livello organizzativo. Quando vai a fare un’assemblea in una fabbrica di 500 operai, non fai mica battaglia con loro; la fai con gli altri 490 rispetto ai quali c’è un controllo del sindacato, e i dieci tuoi devono essere determinatissimi a fare altrettanto. Solo così poteva funzionare. Ne conseguiva che il rapporto che avevi con i compagni in fabbrica lo costruivi fuori da lì.

Per esempio, nel libro c’è un’intervista a un compagno carissimo, Gianni. Be’, Gianni entra in fabbrica a quindici anni. A quindici anni era così per tutti, non ci sono percorsi universitari nel libro (me compreso: faccio le superiori e appena finite sono già carne da macello dentro la produzione). Ma oltre a condividere un “curriculum”, si partecipa alle stesse esperienze di vita, specialmente quelle che consideravamo (a ragione) più dense di significato. È su quel terreno – prepolitico più che impolitico – che si cementa l’intesa e la fiducia. In termini politici, l’accumulo di forza dei singoli compagni, compresi quelli costretti a subire le otto ore quotidiane, proviene prima dal paese, si riproduce in fabbrica e infine diventa un elemento di battaglia politica.

Lo stesso meccanismo operava sottotraccia, per esempio, in un’altra importante vicenda che riporto nel libro, dove noi prendiamo una fabbrica piccola, l’Italsthul, di 400 operai, e la sconvolgiamo. Vengono castigati i capi, blocchiamo le linee, viene praticato il sabotaggio alle macchine, si vince la vertenza… ma alla base c’era sempre il contropotere, cioè un modo operaio e di classe di attraversare tutta la complessità della contraddizione.

Con il senno di poi abbiamo scoperto che il contropotere costruito, oltre a fornire la bussola organizzativa, è la risposta a un grosso problema dell’Autonomia, grazie al quale c’è una tenuta così forte nonostante una repressione giudiziaria così pesante. La chiave era sempre questa rete di relazioni interpersonali (anche amicali) che precedeva la politica e impediva che partissero delle “derive individualistiche” – non so se ci siamo intesi. La tenuta poggiava sull’impostazione assunta in anticipo, lo dimostra l’unica eccezione, un operaio della Lanerossi che diventa “ammittente”, ma parliamo appunto di un tizio che non è mai stato militante d’organizzazione come lui stesso afferma:ennesima prova di come i processi giudiziari che abbiamo subito si muovessero a partire da suggestioni, accompagnate da un enorme battage propagandistico-pubblicitario promosso dai media. A distanza di cinquant’anni è diventata palese la fragilità dell’ipotesi dell’accusa, ma all’epoca purtroppo ha funzionato, soprattutto attraverso il carcere preventivo.

Quel che mi interessa ribadire è che la chiave di volta per impedire il “combattentismo” prima e il “pentitismo” poi è stata appunto il contropotere, cioè un accumulo di forze che nasceva dalla quotidianità nei quartieri, nella provincia e nei nostri luoghi di vita. E nel frattempo, questo accumulo di forze ha permesso di fare cose oggi impensabili. Non so se rendo l’idea, si entrava in fabbriche come la Laverda (macchine agricole, 1200 operai) o la Zanon (del presidente dei metalmeccanici vicentini) e spegnevamo le macchine. Voglio dire, adesso sembra incredibile anche a me, ma lo abbiamo fatto! L’ho fatto!

Perché insisto tanto su questi esempi? Io pure detesto il reducismo. Insisto solo per dare un’idea di come ragionassimo. Non è che noi razionalmente ci sedessimo a un tavolino e dicessimo “dai, abbiamo capito tutto quindi ora dobbiamo solo partire ed è fatta”, perché non sai mai come si svilupperà. Nessuno di noi, quando a diciassette-diciotto anni abbiamo incominciato ad affacciarci a questo mondo, poteva sapere cosa ne sarebbe venuto fuori. E tuttavia quel tipo di progetto metteva in moto un’intelligenza collettiva sufficiente a catturare il tuo slancio e a renderti disponibile a osare, a superare condividendo anche le paure. Questa è stata la mia militanza, e immagino anche quella di Valerio. Un’intelligenza collettiva e condivisa che ti ha catturato, un’intelligenza rivoluzionaria e comunista in totale rottura con lo stato di cose presente.

È qui che ce la siamo giocata. E così non ci siamo fatti imprigionare il cervello dagli orizzonti dell’arricchimento personale né da soluzioni individuali, che è l’altro lato della medaglia. Il capitalismo funziona così: “Non vuoi fare l’operaio? Diventa un paròn!” Non c’è via di mezzo! [applausi commossi] La nostra eresia stava tutta lì: noi non vogliamo fare gli operai, e non vogliamo fare i padroni: e quindi pensiamo che l’unica soluzione sia la rivoluzione comunista, punto. Questa è stata la bestemmia che ha sconvolto tutti, in primis il Pci. Figurati cazzo! Questi che vogliono fare la rivoluzione senza lavorare! Così è andata.

Ora, io ho settant’anni ormai. Ma se ne avessi venti o trenta mi porrei le stesse domande: quali sono i meccanismi attivi dentro questa nostra voglia di rottura? Perché siamo qua oggi a parlare degli anni Settanta? Qual è l’elemento che ci diversifica dall’accettazione un’altra condizione di vita? Il cuore della vita militante sta lì. Dopodiché in questo vanno aggiunte dinamiche collettive, e non ho dubbi che i termini oggi siano molto diversi da cinquant’anni fa; ma resto convinto che gli elementi di fondo restano gli stessi, altrimenti la storia non avrebbe senso. O si risolve il nodo del salto di grado dal rifiuto individuale del presente all’insubordinazione collettiva, o c’è poco da fare – ma questo, scusatemi, è un problema vostro. Per cui al limite quello che possiamo venire a dirvi è: “Per noi ha funzionato questo” (o “sono stati questi gli elementi costituenti”, per usare un linguaggio dell’oggi), dopodiché è un problema vostro e di ogni nuova generazione

Lo so che è oggi molto più dura, ma voglio dire, anche noi siamo partiti spaccando con i gruppi e uscendo. La storia di Potere Operaio nel Veneto è solo a Padova e Marghera; già a Vicenza non aveva quella rilevanza. Nel nostro territorio era egemone Lotta Continua, con quadri e avanguardie operaie inseriti soprattutto nelle fabbriche di Schio. Quindi, tutto il percorso viene messo in moto superando quel tipo di progettualità, quando capiamo che nel contrastare la ristrutturazione in corso tra il ’74 e il ’75 la strumentazione dei gruppi era insufficiente. E così usciamo, amen. Ma proprio qui sta la premessa cruciale per l’uso della forza.

Anche prima c’erano state esperienze che vedevano un servizio d’ordine armato. La differenza fondamentale della nuova fase stava nell’esplicita volontà di costruire un’organizzazione politico-militare. Attenzione: armata, non clandestina! Se io non ho mai fatto un giorno di clandestinità, non è stato un caso. È andata così perché siamo sempre partiti dall’idea che ogni singolo compagno dei Collettivi politici veneti che facesse intervento politico in fabbrica, in mensa, in facoltà, nel quartiere dovesse anche “andar sotto”, come dicevamo allora. Era precisamente su questo insieme – intervento nella composizione e conflitto – che modulavamo le azioni, comprese le azioni armate.

La rilevanza di un’azione non era mai concepita a partire dalla sua cruenza; l’importante era che crescesse un “quadro collettivo”, una rete di compagni che fosse coordinata e capace di districarsi in un sociale sempre più complesso. Non abbiamo mai pensato ad “alzare il tiro” o di attaccare “al cuore dello Stato”, di discorsi del genere non ce ne poteva fregare di meno. Per noi era più importante che il capo che rompeva i coglioni in fabbrica potesse trovare gente capace di sfasciargli la macchina e farla franca, poiché era proprio questa rete a dimostrare direttamente i suoi frutti positivi quando andavi al lavoro il giorno dopo. Oh, ci sono compagni a cui per vent’anni (vent’anni!), dopo le loro vicende nell’Autonomia, non hanno più rotto i coglioni in fabbrica finché non sono andati in pensione. Ma vi pare poco? Questa era la forza del contropotere, cioè della forza immersa, intrecciata ai tuoi luoghi di vita. La clandestinità era l’esatto contrario.

Valerio

Il discorso di Donato, sull’applicazione nel territorio dell’uso legittimo della violenza, mi pare interessantissimo anche perché si notano le enormi differenze tra i cicli produttivi nell’alto Veneto e nell’Emilia; ma per quanto concerne lo stile di militanza, le nostre esperienze sono identiche. Là si applicava su un contesto di fabbrica, cosa che non accadeva a Bologna – e dico Bologna perché in Romagna non c’era niente, c’era un centro importante di Potere Operaio a Ferrara (con Guido Bianchini, mica cazzi) e a Modena, ma era un’altra fase. C’era una composizione sociale completamente diversa, con grosse fabbriche di “intoccabili” e piccole officine a dire poco “sonnolente”. Però quello che succedeva da voi veneti in fabbrica succedeva anche qui, e sempre in rapporto a quello che i “testi sacri” ci indicano come operaio sociale. Cambiava la posizione nel ciclo produttivo: i nuovi mestieri, l’informatica che avanza, la disoccupazione rivendicata in senso critico, eccetera.

L’Autonomia Operaia bolognese lavorava su questo tessuto esattamente come la compagine veneta lavorava su chi individuava come loro referente. L’idea di partire non da scelte ideologiche, ma da quello che il tuo territorio ti pone davanti, era perfettamente condivisa. E c’erano anche analogie nelle pratiche, come appunto il controllo del quartiere. Una cosa giustissima che sottolineava Donato prima è che il rapporto militante tra “avanguardie”, diciamo così, e base sociale non si forma sul luogo di lavoro (la fabbrica da loro, l’università da noi), ma si crea fuori, ed è prima un rapporto di amicizia e poi diventa di militanza. La seria attenzione che dedicavamo ai nuovi linguaggi deriva anche da questo confronto con il tuo presente. Sapete no, a Bologna in quegli anni c’era di tutto: gli indiani metropolitani, i buddisti…

Donato

Oddio, gli indiani mi sarebbero stati anche simpatici, i buddisti non so eh… [ridono]

Valerio

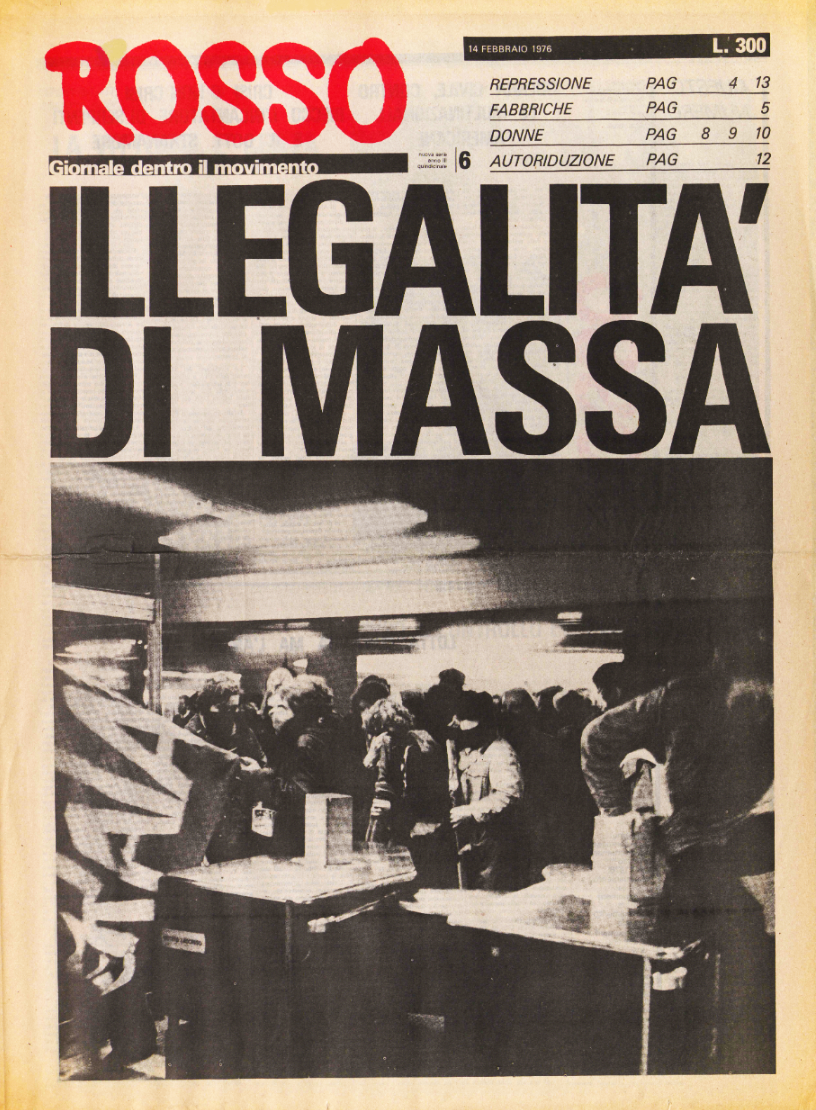

Guarda, c’era veramente di tutto. Per esempio, c’erano anche diversi gruppi di femministe, tra cui quelle che provenivano da Potere Operaio (quelle del salario al lavoro domestico, per capirci) con cui avevamo un rapporto storico e che finiranno tutte nell’Autonomia, tant’è vero che molte di loro tra il ‘77 e il ’79 finiranno arrestate per questioni di lotta armata (il gruppo del Self Help ha avuto due arresti e una latitante poiché associato dal Pm a noi di Rosso, per intenderci). Insomma, si lavorava su questa composizione perché questa c’era. E non è un caso che, sulla questione della forza, si parlasse di “illegalità di massa”. Ricorderete quella grande pagina di «Rosso», no? Ecco, riassunta in due pennellate l’illegalità di massa era esattamente quello: l’uso legittimo e proporzionato della forza in funzione del conseguimento di obiettivi pratici.

Donato

Che poi è sempre una definizione di parte… perché secondo l’altra eravamo solo delinquenti, eh. Sono sempre, anche quelli, rapporti di forza.

Valerio

Esattamente. Anche su quel piano c’era una risposta dello Stato, ma nulla toglie che ci fosse un’enorme differenza tra quanto facevamo noi e le altre organizzazioni. In primo luogo, ci distanziavamo risolutamente dal modello delle Brigate Rosse e degli altri gruppi comunisti combattenti che si autoriferivano come “partito combattente”, ovvero centrati sull’idea del “nucleo comunista armato” che avrebbe attirato attorno a sé la classe operaia per poi muovere una rivoluzione diretta dal nucleo stesso. Niente di più diverso dall’Autonomia. E infatti anche noi a Bologna, così come i compagni veneti, non abbiamo mai praticato la clandestinità – se non, forse, per problemi strettamente emergenziali, come quando venivi individuato e partivano i mandati di cattura e dovevi sparire.

Donato

Però quella – lo dico perché magari ai ragazzi non è chiaro – quella non è clandestinità, è latitanza. Anche io mi sono fatto i miei anni di latitanza, ma c’eri costretto e amen.

Valerio

E infatti si lavorava anche quando si era via…

Donato

E come no! Appunto perché era solo latitanza, non clandestinità.

Valerio

Ricordo anche che a un certo punto, con una formuletta buffa e che a me faceva molto ridere, a Bologna si parlasse di “militante complessivo”. Cosa s’intendeva? Quello che diceva Donato prima: che stavi dentro alla classe, dentro a quella composizione che avevi davanti per dargli un vettore organizzativo. Detto altrimenti, significava che oltre agli scontri facevi conricerca, stando attento a qualsiasi cosa si muovesse per comprenderla dall’interno così da orientare una sua eventuale effervescenza – o magari capivi che, nonostante le apparenze iniziali, quei soggetti non ti interessavano e mandavi tutto a fanculo, ma il punto è lo stesso. Insomma, una ricerca continua del conflitto. Laddove c’era una contraddizione, tu entravi e cercavi di capire come riuscire cogliere quell’esuberanza e trarci una rivolta.

L’uso della forza era proporzionato e finalizzato solo ed esclusivamente a questo. “Una struttura di servizio alla classe”, come riassumeva qualcuno, con cui andare dove la classe, da sola, non riusciva. Ripeto, ritorniamo al Galletto rosso e alle pratiche di sempre: il padrone non cede alle rivendicazioni? Be’ cederà, e cede eccome! Non voglio dilungarmi, ci siamo capiti. Se queste erano le premesse, ne deriva che tu scomparivi dal tuo tessuto sociale solo se venivi individuato dalla repressione; ma questo era interpretato come un incidente sul lavoro, a differenza di altri gruppi che andavano in clandestinità senza essere mai ricercati. Pensate a come le Brigate Rosse distinguevano i loro quadri tra “irregolari”, cioè il giro largo di simpatizzanti e collaboratori, e “regolari”, cioè brigatisti veri e propri che, pur non essendo ricercati, decidono di costruire il partito armato della rivoluzione, e fanno solo quello.

La nostra e la loro erano quindi due concezioni della lotta armata completamente diverse, e certe volte antagoniste. Tocca ammettere però che, soprattutto dopo Moro, molte di queste esperienze si sono incrociate. Per dinamiche differenti da momento a momento, da città a città, da soggetto a soggetto; non è facile riassumerlo in pochi cenni. Io posso parlare solo di Bologna. Sono stato in Potere Operaio dalla nascita nel ’69 al suo scioglimento nel ’73, e poi nell’Autonomia dal ’73 fino al ’79 con il processo “7 aprile”; quindi queste connessioni le conosco bene e posso dire che sì, qualcuno le ha tentate, ma non sono mai riuscite.

Bologna poi ha avuto un’altra caratteristica, in virtù di quel sentimento amicale, di amore fraterno di cui parlavamo prima e che da noi ha avuto un significato politico enorme. Eravamo tutti amici, eravamo davvero compagni, si viveva giorno e notte insieme. Si faceva intervento in continuazione, ma si dormivano tre-quattro ore per notte soprattutto perché si era sempre per strada. C’erano le feste, i casini, i cortei notturni, le cose fatte alla cazzo tra amici… E questa fratellanza ce la siamo ritrovata anche in tribunale. Quando partì un grosso processo, il cosiddetto “Prima Linea bis” (Prima Linea non c’entrava un cazzo, si chiamava così solo perché alcuni infami milanesi e torinesi avevano coinvolto alcuni dei nostri e così sono stati tirati dentro; da noi c’erano le Fcc, che erano un’altra roba, ma non divaghiamo), vengono presi in 23 tra compagni e compagne (sottoscritto compreso). A Bologna in quel processo e sul suo seguito non abbiamo avuto nessun pentito. Mai. Perché? Forse sbaglierò, ma sono convinto che questa tenuta venisse anche dalla fratellanza profonda tra compagni, da quell’impossibilità spontanea a fare del male ai tuoi.

Faccio un rapido esempio. Quando mi hanno arrestato erano le tre di notte. Mi hanno portato nella caserma di via dei Bersaglieri, perché il nucleo operativo antiterrorismo era lì. Ci ho trovato sì i carabinieri, ma soprattutto il Pm lì che mi aspettava. Mi fece vedere il mandato di cattura, con l’associativo per banda armata, ma anche altri 32 reati specifici, con robe assurde… A quel punto mi ha messo davanti a un’alternativa: “Trent’anni e passa di galera, oppure decidi per un percorso di collaborazione che comincia stanotte. Tu inizia a parlare e se continui stasera torni a casa”. Io l’ho mandato letteralmente affanculo. Si è incazzato, ha detto che quello non era linguaggio consono a un magistrato, e mi sono fatto la galera.

Ma potevo io, quando mi chiedeva i nomi (e ci ha provato, il merda, “conosci questo, conosci quest’altro?”), potevo denunciare mio fratello, mia sorella? E badate che qui la politica e l’eroismo non c’entrano un cazzo, c’entra il voler bene alle persone con cui hai condiviso gioie e pericoli. Darsi alla lotta armata e trovarsi in scontri a fuoco dove rischi di morire da un momento all’altro non sono bazzecole. Certo, qualcuno trent’anni prima di noi aveva passato le stesse cose, o almeno mio padre, che è stato partigiano, me le raccontava così: il succo era lo stesso. In quegli anni è capitato più di una delazione, ma sempre da altre parti, in organizzazioni dove le cose andavano a modo loro. Che devo dire, siamo stati fortunati?

Donato

Eh no, non è mica questione di fortuna!

Valerio

Non lo è perché per noi militanza non è soltanto lo stare fianco a fianco in azione, ma esserci anche fuori. Essere amici, affrontare i problemi, compresi quelli personali, che ti tieni nella testa. Nonostante l’attenzione e la disciplina che ti dai, non puoi essere sempre sicuro di te. E allora, se hai dei compagni veri ti volti e chiedi conferme, magari a una tua compagna che è anche femminista. [Rivolto a Donato] Ma quante notti abbiamo passato a parlare di dubbi, di problemi, del rapporto uomo-donna o dei rapporti di potere nei gruppi? Il dubbio ci ha sempre accompagnato e l’unico modo per affrontarlo seriamente era discuterne con i tuoi, con quella gente con cui poi condividevi anche le lotte. Non siamo mai stati supereroi, abbiamo sempre avuto le nostre debolezze e le nostre fragilità; poi certo, in azione era tutta un’altra cosa. Lì il cervello funziona in un’altra maniera, ci sei tu e ci sono loro, “classe contro classe, forza contro forza”, punto. Con il nemico il rapporto è tecnico, essenzialmente tecnico. Ma chi tu sei veramente lo capisci e lo discuti fuori.

Donato

Giustissimo, condivido tutto. Torno però un secondo su una questione importante, visto che magari è passata in sordina. Noi non abbiamo mai concepito l’omicidio politico, bisogna dirlo chiaro e tondo. È anche questo che ha permesso una tenuta politica. Ci sono stati anche tra di noi casi di tortura, ma è altrettanto ovvio che quando arriva, in situazioni come la nostra si innestano dinamiche completamente diverse nel momento della repressione, e per vari motivi. Primo, perché sei una figura pubblica, e quindi hai immediatamente chi fuori ti guarda le spalle. Vi faccio un esempio molto terra terra: io sono stato arrestato da latitante, dopo un anno e mezzo, per cui potevano spaccarmi. Volevano sapere cosa aprissero le chiavi che avevo in tasca visto che oltre al sottoscritto c’erano un’altra decina di compagni latitanti. Per cui io subito ho pensato: “Ecco, ora può mettersi male”. E invece perché non è successo? Perché non appena mi hanno arrestato mi trovano un documento che avevo con me, un documento di un compagno che avevo falsificato talmente bene che non ci credevano. I carabinieri vanno quindi da lui e immediatamente si avvia una catena di Sant’Antonio, una rete di protezione fuori dalla cella che mi salva da ulteriori problemi oltre all’arresto. Tutto questo perché eravamo figure pubbliche, sostenute fuori dal movimento.

L’altro fattore, appunto, è che non abbiamo mai concepito l’omicidio premeditato come strumento di crescita del contropotere. Io non so se ci saremmo arrivati, perché parliamo di un periodo storico molto preciso, e chissà cosa sarebbe successo se le cose fossero andate diversamente; ma nella nostra esperienza non è mai accaduto che quest’ipotesi potesse essere discussa. Poi l’incidente poteva sempre capitare, come quando vai a fare una rapina in banca e finisce male; ma non si è mai preso in considerazione l’omicidio intenzionale, che è tutt’altra faccenda. La tenuta dei compagni sta anche in queste coordinate.

Avete visto, Valerio finisce in un’inchiesta pilotata per reprimere delle aree autonome e gli arriva una botta di accuse di attentati che neanche sai dove girarti. È successo anche a me, quando avviene la tragedia a Thiene in risposta agli arresti del “7 aprile”, dove muoiono Angelo Dal Santo, Antonietta Berna e Alberto Graziani. Io vengo immediatamente coinvolto, spiccano il mandato di cattura la sera stessa e mi tirano addosso tutto quello che è stato rivendicato nel Veneto. Quindi, i mandati di cattura su cosa sono costruiti? Sono costruiti sulla radicalità del conflitto, e usano questo genere di suggestione caricando il singolo accusato di tutto quello che è riconducibile al gruppo, e solo a questo punto imbastiscono l’indagine. L’indagine è costruita sulla pesantezza delle accuse: più il mandato è pesante e più ti cercano, all’estero con l’Interpol o con Dalla Chiesa che rastrella i paesi e via discorrendo. Quindi la tenuta dell’Autonomia deriva in parte dalla scelta delle pratiche e in parte da un lato dal suo radicamento, che permise che fin dalla sera stessa degli arresti ci fosse chi andava in piazza a rivendicare la “libertà per i comunisti”…

Valerio

E anche a Bologna funzionava così, il giorno dopo c’era già un corteo.

Donato

E infatti di quello si parlava nel palazzetto al convegno del ’77, quello in cui le Br si dicono: “Toh, quanto consenso che abbiamo!” Era una battaglia politica con la “destra” del movimento sull’uso della forza. Mica volevamo entrare nelle Br, pensiero che non mi ha mai sfiorato neanche per sbaglio: rivendicare Curcio e la detenzione politica diventava un elemento di battaglia politica. Questo per dire che l’estensione della solidarietà per i detenuti era centrata su quello che sarebbe avvenuto fuori dal carcere una volta che ci finivi tu.

Poi, vorrei parlare di un altro elemento e parto anche qui da un esempio concreto. Primavera del ’78, siamo in pieno sequestro Moro. A Milano all’Alfa il sindacato contratta con il direttore di stabilimento i famosi “sabati lavorativi”. Cioè firma un accordo dove si stabilisce che, per come è organizzata, la fabbrica produce poco e si possono fare venti Giuliette di più al giorno. Ripeto, è il sindacato che gestisce ‘sta porcata e che si mette a fare il controllore della produzione, e parallelamente è su queste basi che il Pci si gioca l’ingresso nell’area di governo. Tutto il nostro disprezzo per il Pci parte dal governo dei processi produttivi, mica dalle seghe mentali dell’ortodossia ideologica (detto per inciso, questo straordinario non pagato rientra in quella “teoria dei sacrifici” di Lama, giusto per dare un po’ di concretezza ad altri discorsi che avrete sentito parlare in una maniera fumosa). I compagni vanno per impedire lo straordinario, c’è una reazione del servizio d’ordine Cgil e piciista, posto a difesa della produttività, che li carica assieme alle forze dell’ordine.

Tutto questo avviene in contemporanea al sequestro Moro. Quindi, tu da un lato vedi l’Autonomia che vuole scardinare la giornata lavorativa sociale, perché individua lì il nocciolo del problema e della rigidità di governo che informa le relazioni sociali; e dall’altra parte chi che crede che il problema sia raggiungere un fantomatico “cuore dello Stato”.

Valerio

Esatto, perfetto. L’hai detta benissimo.

Donato

Questa è la contraddizione che si gioca tra noi e i “combattenti”. L’elemento che volevamo rompere era la rigidità delle otto ore. Ed è così ancora oggi! Sono passati cinquant’anni e non soltanto non riusciamo a trovare strumenti per spaccare su quel punto, ma anzi le ore stanno aumentando! Quello che a Valerio e me sembra incomprensibile, oggi, è che sia sparito il tema della riduzione dell’orario di lavoro, che per noi era centralissimo e su cui ci siamo giocati tutto. Quando parlavamo di “lavorare tutti per lavorare meno” ci credevamo! Eravamo convinti che quella fosse la strada della rottura, la strada che ci avrebbe permesso di uscire da quella crisi del capitale. Nel discutere sulla presenza o no di un processo rivoluzionario in quelle esperienze, è a questo punto che dobbiamo guardare, perché era per noi il modo per introdurre nella crisi di capitale la soluzione verso la rivoluzione comunista. Così è andata.

E io sono ancora convinto, dati alla mano, che nell’insistere sull’orario e sulla frattura della giornata lavorativa ci avessimo visto giusto. Proprio perché è esattamente quello che si è realizzato: non come lo volevamo – ovvero un controllo della crisi attraverso appunto il contropotere, attraverso cioè un accumulo di forze che ti permettesse di usare la flessibilità nella giornata lavorativa a tuo vantaggio – ma ribaltata nella sconfitta – cioè il precariato. Tutti gli aspetti peggiori della condizione lavorativa di oggi sono il risultato di quella sconfitta.

Se io dovessi suggerire a chi oggi fa militanza una chiave di lettura, partirei chiedendogli: ma tu come hai risolto, anche singolarmente, questa contraddizione nel lavoro vivo delle otto ore e della rigidità? Come pensi di affrontarla?

[Continua…]